《七擒孟获》是传统戏曲中取材于《三国演义》的经典剧目,讲述了诸葛亮南征孟获,七次擒获又七次释放,最终使其心服口服归顺蜀汉的故事,剧情以“攻心为上”的军事智慧为核心,通过跌宕起伏的情节塑造了诸葛亮足智多谋、孟获勇猛耿直的经典形象,同时也展现了古代民族融合的历史主题。

故事背景设定在三国时期,蜀汉建立后,南方南中地区的少数民族在孟获的煽动下起兵反叛,断绝了蜀汉与西南地区的联系,诸葛亮为稳固后方,决定亲自率军南征,出征前,他采纳参军马谡“攻心为上,攻城为下”的建议,立下“不妄杀一人”的军令,意在以仁德感化南蛮,而非武力征服。

首战诸葛亮便识破孟获的诱敌之计,命王平、赵云佯装败退,引孟获追击,随后设下埋伏,生擒孟获,第一次被擒后,孟获不服,诸葛亮将其释放,孟获卷土重来,利用泸水天险和藤甲兵设防,诸葛亮再次用计,先是断其粮草,后火烧藤甲兵,第二、三次擒获孟获,但均以“再放”示之,前三次交锋,孟获仍执迷不悟,联合三洞元帅董荼那、阿会喃等共同抗蜀,又被诸葛亮通过离间计、诈降计等逐一击破,第四次至第六次被擒,每次被擒,孟获都以“情非得已”或“部下相逼”为由推卸责任,诸葛亮则耐心开导,始终以礼相待。

第七次交锋中,诸葛亮设计将孟获引入盘蛇谷,预判其会从后山突围,提前命魏延、王平埋伏,同时火烧藤甲兵谷,孟获拼死突围时被马岱生擒,孟获的弟弟孟优、妻子祝融夫人及所有部下均已被蜀军擒获,孟获终于意识到诸葛亮的神机妙算与仁德之心,痛哭流涕跪地请降,发誓永不再反,诸葛亮亲自为其松绑,设宴款待,封其为南王,统管南中各部,蜀军班师回朝。

以下是七擒孟获关键情节的梳理:

| 擒获次数 | 诸葛亮主要策略 | 孟获反应 | 结果 |

|---|---|---|---|

| 第一次 | 识破诱敌之计,设伏生擒 | 不服,称“中了诡计” | 释放 |

| 第二次 | 利用泸水天险,断其粮草 | 仍不服,欲再战 | 释放 |

| 第三次 | 火烧藤甲兵(破其精锐) | 怒而质问,拒不归顺 | 释放 |

| 第四次 | 离间董荼那,使其缚孟获献降 | 怨部下无能,仍不服 | 释放 |

| 第五次 | 诈降计,假意粮草尽绝,诱孟劫营 | 中计被擒,推诿部下 | 释放 |

| 第六次 | 擒获孟优、祝融夫人,围银坑洞 | 绝望,愿降但不服心 | 释放 |

| 第七次 | 火烧盘蛇谷,断其退路,生擒孟获 | 心服口服,痛哭请降 | 归顺,誓不再反 |

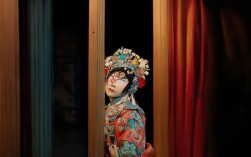

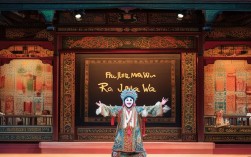

该剧在戏曲舞台上常以武戏和文戏相结合的方式呈现,诸葛亮角色多由老生或小应工应工,突出其羽扇纶巾的儒雅与运筹帷幄的智慧;孟获则以净角(花脸)应工,强调其勇猛粗犷、性格鲜明的特点,南征中的“火烧藤甲兵”“泸水渡江”等场面通过武打、特技(如翻跟头、喷火)等手法,营造出紧张激烈的戏剧氛围,而“七擒七放”的对话则充满心理博弈,展现了“以德服人”的深刻主题。

从历史意义看,《七擒孟获》不仅歌颂了诸葛亮的军事才能,更体现了古代“华夷一家”的民族观,通过仁德感化化解民族矛盾,对后世处理民族关系具有启示,在戏曲传播中,该剧也成为普及三国历史、传递“和为贵”思想的重要载体。

FAQs

-

问:《七擒孟获》中诸葛亮的“攻心为上”策略在戏曲中如何体现?

答:戏曲通过诸葛亮每次擒获孟获后的“释放”行为,以及与孟获的对话内容直接展现“攻心为上”,诸葛亮不杀孟获,反而以礼相待,耐心劝导其“顺天者昌,逆天者亡”,强调“南人叛乱,皆因不得其所”,最终让孟获从“武力不服”到“心悦诚服”,凸显了“以德服人”而非“以力服人”的智慧。

-

问:不同剧种的《七擒孟获》在表演上有何特色?

答:京剧《七擒孟获》侧重武打场面,如“火烧藤甲兵”中演员需完成翻滚、躲避火焰等高难度动作,净角孟获的脸谱多用金色、黑色体现其威猛;川剧则融入“变脸”绝活,诸葛亮在智斗过程中通过变脸展现情绪变化,增强戏剧张力;粤剧更重唱腔,诸葛亮与孟获的对话多以梆子腔、二黄腔演绎,突出文戏的抒情性,各剧种在保留核心剧情的同时,均结合自身艺术特色进行创新。