我国戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝,历经千年发展,形成了独具特色的艺术体系,其魅力在于将多种艺术形式熔于一炉,通过程式化的表演、虚拟化的手法和写意性的审美,展现了中国人的精神世界与生活智慧,戏曲的艺术特色主要体现在综合性、程式化、虚拟性和写意性四个方面,这些特点相互交融,共同构成了戏曲独特的艺术语言。

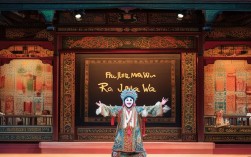

综合性是戏曲的首要特征,它不是单一的艺术形式,而是将唱、念、做、打四种表演手段有机结合,同时融合音乐、舞蹈、美术、文学等多种元素,唱指演唱,是戏曲表达情感的核心,不同剧种有独特的唱腔体系,如京剧的“西皮”“二黄”,越剧的“弦下腔”,昆曲的“水磨腔”,通过旋律的起伏传递喜怒哀乐;念指念白,分为韵白和散白,韵白讲究韵律感,如京剧的韵白以湖广方言为基础,抑扬顿挫,散白则更贴近生活语言,用于表现人物日常对话;做指表演,包括身段、手势、眼神等,演员通过细腻的动作刻画人物性格与心理,如梅兰芳在《贵妃醉酒》中通过卧鱼、衔杯等动作,展现杨贵妃的雍容与失意;打指武打,是戏曲中表现激烈冲突的手段,通过翻、滚、跌、打等技巧,展现人物的勇武或矛盾,如《三岔口》中的“摸黑打”,全靠演员的默契与身段表现黑暗中的打斗场面,戏曲的伴奏(文场以京胡、二胡、月琴为主,武场以板鼓、锣、镲为主)和舞台美术(脸谱、服装、道具)也各具特色,共同服务于剧情表达与人物塑造。

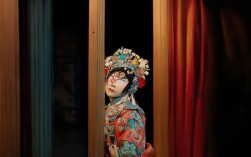

程式化是戏曲表演的核心规范,戏曲将生活中的动作、情感提炼为固定的格式,称为“程式”,演员需通过长期训练掌握这些程式,并在表演中灵活运用,角色行当的划分是程式化的重要体现,分为生、旦、净、丑四大类,每类又细分不同行当,各有其表演范式,以生行为例,老生重唱念,表演端庄稳重,如《空城计》中的诸葛亮,通过捋须、甩袖等动作表现从容;小生重念做,扮相清秀,如《白蛇传》中的许仙,文雅中带书卷气;武生重武打,身手矫健,如《长坂坡》中的赵云,通过“靠旗”“翎子功”展现英武,旦行中,青衣重唱,表现大家闺秀的端庄,如《霸王别姬》中的虞姬;花旦重做,表现少女的活泼,如《拾玉镯》中的孙玉姣;武旦重打,表现巾帼英雄的飒爽,如《穆柯寨》中的穆桂英,净行俗称“花脸”,通过脸谱(如红脸表忠义、白脸表奸诈、黑脸表刚直)和夸张的表演塑造性格鲜明的人物,如《铡美案》中的包拯,勾黑脸、戴月牙铲,表现铁面无私;丑行以幽默诙谐见长,文丑如《群英会》中的蒋干,通过插科打诨调节气氛,武丑如《三岔口》中的刘利华,身手敏捷又机智风趣,这些行当的程式化表演,使戏曲人物形象具有高度辨识度,也形成了“演行当”而非“演角色”的独特传统。

虚拟性是戏曲舞台表现的重要手法,戏曲不追求写实布景,而是通过演员的表演和观众的想象,构建舞台时空,这种“以虚代实”的手法,使戏曲舞台具有高度的灵活性,舞台上没有门,演员做“推门”“进门”的动作,观众便知其意;没有马,演员执马鞭跑圆场,就代表策马奔腾;《梁祝》中“十八相送”一折,仅通过祝英台和梁山伯的对话与身段,就展现了沿途的景色变化;京剧《秋江》中,老艄公的船桨一摇,陈妙常的步履一晃,便将江水的湍急、行船的艰难表现得淋漓尽致,道具的运用也极具象征性,如一桌二椅可代表桌、椅、山、楼,也可象征城楼、床榻;红绸代表火焰,白绸代表江水,这种虚拟性打破了时空限制,使戏曲能在简陋的舞台上表现丰富的生活场景,也给了观众广阔的想象空间,体现了“虚实相生”的中国传统美学思想。

写意性是戏曲审美的核心追求,戏曲不追求对现实生活的简单模仿,而是通过提炼、夸张、变形等手法,表现事物的内在精神与人物的深层情感,表现哭泣,戏曲演员不会真的流泪,而是通过抽泣、甩袖、顿足等动作,传达“泪往心里流”的悲愤;表现喜悦,则通过圆场、水袖翻飞、亮相等动作,展现内心的欢腾,在音乐上,唱腔的旋律设计不追求与生活语言完全一致,而是通过高亢、婉转、舒缓等变化,表现人物的情感基调,如《霸王别姬》中虞姬的南梆子唱腔,凄美哀婉,渲染了英雄末路的悲凉;在表演上,演员的“手眼身法步”都服务于“传情达意”,如梅兰芳的“眼神功”,通过眼神的转动表现人物的思绪变化,被誉为“一汪秋水,百种情思”,这种写意性,使戏曲超越了“形似”的局限,达到了“神似”的境界,让观众在欣赏表演的同时,感受到中国传统文化的精神内涵。

我国戏曲以综合性为载体,以程式化为规范,以虚拟化为手段,以写意性为灵魂,形成了一套独特的艺术体系,它不仅是表演艺术,更是中国人审美观念、哲学思想和生活方式的集中体现,在当代仍具有强大的生命力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“虚拟性”是如何通过演员表演实现的?

A1:戏曲的虚拟性主要通过演员的程式化动作、象征性道具和观众的想象共同实现,演员通过“跑圆场”配合不同的步速和身段,可表现赶路、爬山、骑马等场景;手持马鞭做“扬鞭”“勒马”动作,无需真马即可让观众理解骑马情境;用两把椅子代表城楼,演员做“登城”“瞭望”动作,便构建出战争或思乡的舞台空间,念白的提示(如“啊!前面是条河!”)和音乐的烘托(如流水声表现江河),也引导观众进入虚拟情境,这种“演员演什么,观众就想什么”的默契,使虚拟舞台突破了时空限制,实现了“以无胜有”的艺术效果。

Q2:不同剧种的艺术特色有何差异?

A2:我国戏曲剧种众多,因地域文化和方言的不同,各具特色,昆曲被称为“百戏之祖”,唱腔婉转细腻,伴奏以笛子为主,表演讲究“载歌载舞”,如《牡丹亭》的“游园惊梦”,唱做结合,意境优美;京剧形成于北京,以西皮、二黄为主要声腔,融合徽剧、汉剧等元素,表演气势恢宏,行当齐全,脸谱、服装华丽,如《霸王别姬》的剑舞与唱腔结合,展现悲剧美;越剧发源于浙江,唱腔柔美抒情,以“女子越剧”著称,表演贴近生活,如《梁山伯与祝英台》的“楼台会”,唱腔缠绵悱恻,情感真挚;黄梅戏源于湖北黄梅,唱腔明快活泼,口语化强,表演生活气息浓郁,如《天仙配》的“夫妻双双把家还”,旋律朗朗上口,充满民间风情,这些差异共同构成了中国戏曲的多元格局。