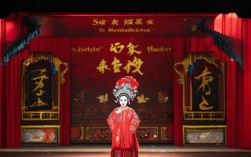

程派京剧《三击掌》是传统剧目《红鬃烈马》中的经典折子戏,讲述王宝钏与父亲王允因婚事争执,三击掌断绝父女情的故事,其唱腔以程派特有的幽咽婉转、刚劲悲凉著称,而琴谱作为记录唱腔与伴奏的“声音文本”,不仅是程派艺术传承的重要载体,更凝聚着程派“声情并茂、以情带声”的美学追求。

《三击掌》的剧情与程派唱腔特色

《三击掌》的核心冲突集中在王宝钏与王允的三次击掌:第一次王宝钏拒相府联姻,王允怒斥;第二次王宝钏坚持彩球招赘,王允以断绝关系相胁;第三次王宝钏决意寒窑受苦,父女以击掌为誓,这一过程中,王宝钏的情绪从据理力争到悲愤决绝,唱腔也随之起伏,程派艺术“脑后音”“鬼音”“擞音”等技巧的运用,将人物的刚烈与悲情刻画得淋漓尽致。

程派唱腔以“幽咽、含蓄、深沉”为基调,与梅派的华丽、尚派的刚劲形成鲜明对比。《三击掌》中的核心唱段如“老爹爹请上受女拜”“站立在大厅用目洒”等,均采用西皮板式,通过慢板、原板、散板的转换,配合程砚秋先生独创的“提溜音”(即旋律中短促的下滑音)和“塌中音”(低音区的浑厚共鸣),展现出人物内心的波澜,老爹爹请上受女拜”一段,起始用西皮慢板,旋律舒缓如泣如诉,至“女儿言来听根芽”处转为原板,节奏逐渐加快,字字铿锵,既表现王宝钏的孝心,又暗含对父亲固执的不满,而“击掌”后的“非是女儿忤逆不孝”则用散板,以高亢的“脑后音”收尾,将决绝之情推向高潮。

程派《三击掌》琴谱的结构与记谱特点

程派琴谱分为“唱腔谱”与“伴奏谱”两部分,二者相辅相成,共同构成完整的音乐表达,唱腔谱以工尺谱(或现代简谱/五线谱)记录唱词、旋律、板式及装饰音,伴奏谱则详细标注京胡的定弦、弓法、指法及过门旋律,是琴师与演员配合的“操作指南”。

(一)唱腔谱的核心要素

- 板式标记:程派《三击掌》以西皮声腔为主,常用板式包括西皮慢板(4/4拍,舒缓叙事)、西皮原板(2/4拍,中速抒情)、西皮散板(自由节拍,情绪爆发),站立在大厅用目洒”为西皮原板,唱谱开头标注“中速”,旋律以“sol-mi-la-sol”为骨干音,配合“洒”“骂”等字的去声,用“擞音”增加顿挫感。

- 装饰音记号:程派唱腔的装饰音是情感表达的关键,琴谱中常用“〰”(颤音)、“↗”(上滑音)、“↘”(下滑音)、“△”(擞音)等符号标记,如“老爹爹请上受女拜”中“受”字的“脑后音”,需在唱谱中标注“高音re,脑后共鸣”,并通过“〰”符号体现音波的波动。

- 气口与情感提示:琴谱中“∨”“∧”分别标记吸气与换气,“>”表示重音,“…”表示延长,非是女儿忤逆不孝”后标注“∨(深吸气)>(击掌动作)”,提示演员此处需配合动作强化情绪。

(二)伴奏谱的演奏技法

程派伴奏以京胡为主,辅以二胡、月琴、三弦等,讲究“托腔保调、随腔走字”。《三击掌》琴谱中,京胡的定弦为西皮弦(la-mi),弓法强调“连弓与顿弓结合”,指法则以“揉弦”“滑音”“打音”为主。

- 弓法:如慢板过门常用“长连弓”,旋律流畅;唱腔重字处用“顿弓”,如“击掌”的“击”字,琴谱标注“▼(顿弓)”,短促有力,配合动作节奏。

- 指法:“擞音”在伴奏中需快速“打音”(即食指快速按弦),如“骂”字的下滑音,琴谱标注“↘(打音+滑)”,模拟唱腔的“提溜音”效果;“脑后音”对应的低音区,则用“大揉弦”(手腕大幅度揉弦),增强音色的浑厚度。

- 过门设计:程派过门简洁而富有韵味,如“老爹爹请上受女拜”后的过门,以“sol-mi-la-sol-re-sol”为旋律线,节奏由慢渐快,既衔接唱腔,又暗示人物情绪的转折。

(三)板式与演奏处理对照表

为更直观展示程派《三击掌》琴谱的特点,以下为主要板式及演奏处理对照:

| 板式名称 | 节拍 | 旋律特征 | 伴奏处理要点 | 典型唱段示例 |

|---|---|---|---|---|

| 西皮慢板 | 4/4 | 舒缓、起伏大,多长音 | 长连弓为主,低音区用大揉弦 | “老爹爹请上受女拜” |

| 西皮原板 | 2/4 | 中速,字多腔少,节奏明 | 顿弓与连弓结合,擞音突出字头 | “站立在大厅用目洒” |

| 西皮散板 | 自由 | 旋律自由,强调高音 | 弓法灵活,高音区用“拉弓强推” | “非是女儿忤逆不孝”(击掌后) |

程派《三击掌》琴谱的传承与艺术价值

程派琴谱的传承经历了“口传心授”到“谱面记录”的演变,早期程派艺术由程砚秋先生与琴师周昌华、钟世章等共同打磨,琴谱多靠琴师手抄记忆;20世纪后,随着记谱标准化,现代琴谱融合工尺谱与简谱,更精确记录了装饰音与演奏细节,程派第三代传人张火丁演绎的《三击掌》,琴谱在传统基础上强化了“悲情”处理,如“击掌”后的散板,延长音标注“延长3拍”,并通过京胡的“弱收”(渐弱至无声),表现王宝钏内心的凄凉。

程派《三击掌》琴谱的艺术价值,不仅在于记录了程派唱腔的“形”,更在于传递了其“神”——即“以情带声,声情合一”,琴谱中每一个弓法、指法的设计,都服务于人物情感的表达:如“擞音”的顿挫,是王宝钏性格的刚烈;“脑后音”的高亢,是她决心的坚定;而散板的自由,则是她悲愤无依的内心独白,这种“技术为情感服务”的理念,正是程派艺术历经百年仍打动观众的核心。

相关问答FAQs

Q1:程派《三击掌》琴谱与其他流派(如梅派)琴谱的主要区别是什么?

A:程派与梅派《三击掌》虽同属西皮声腔,但琴谱风格差异显著,梅派琴谱以“华丽流畅”为特点,弓法多长连弓,装饰音较少,强调“甜亮”的音色,如梅派“老爹爹请上受女拜”过门旋律舒展,节奏平稳;而程派琴谱则突出“幽咽顿挫”,弓法强调顿弓与擞音,装饰音(擞音、滑音)密集,音色追求“苍劲悲凉”,尤其在“击掌”等冲突段落,程派琴谱会通过“重弓+下滑音”强化戏剧张力,这与梅派“中正平和”的美学取向形成对比。

Q2:学习程派《三击掌》琴谱需要注意哪些技巧?

A:学习程派《三击掌》琴谱需把握三个核心技巧:一是“擞音”的精准度,需通过食指快速按弦实现“似有若无”的波动感,避免生硬;二是“脑后音”的共鸣控制,需将气息下沉,通过鼻腔与胸腔共鸣产生浑厚的高音,切忌喊叫;三是“弓随情走”,如慢板唱腔需用“缓弓”铺垫情绪,原板重字处用“顿弓”突出力度,散板则需根据情感起伏调整弓速,做到“慢而不拖,快而不乱”,需结合程派唱腔的“气口”演奏,确保伴奏与演员呼吸同步,达到“人琴合一”的效果。