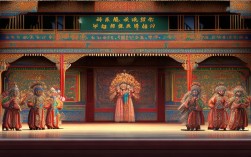

豫剧作家韩德英是河南豫剧发展史上不可或缺的重要人物,他扎根中原大地,用毕生心血为豫剧舞台奉献了数十部脍炙人口的经典作品,被誉为“豫剧故事的守护者”与“平民情怀的书写者”,1928年出生于河南偃师一个普通农民家庭的韩德英,自幼浸染于乡土文化,对豫剧的梆子腔、民歌小调耳熟能详,1949年参加工作后,他先后在河南省歌剧团、豫剧三团从事编剧工作,六十余载创作生涯中,始终秉持“写百姓、演百姓”的理念,将传统戏曲技法与时代精神深度融合,作品既有传统剧目的厚重底蕴,又充满现代生活的鲜活气息。

韩德英的创作以“接地气、有温度”著称,他擅长从平凡生活中挖掘戏剧冲突,塑造的人物形象丰满立体,语言质朴生动,充满浓郁的豫中乡土韵味,在剧本结构上,他既遵循豫剧“唱念做打”的传统程式,又大胆创新,将话剧的写实手法与戏曲的写意美学相结合,增强了作品的表现力,其作品主题多聚焦家国情怀、伦理道德与人性光辉,既有对传统美德的弘扬,也有对现实问题的深刻反思,形成了“悲而不伤、俗而不媚”的艺术风格。

以下为韩德英部分代表作品概览:

| 作品名称 | 创作年代 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《泪洒相思地》 | 1956年 | 改编自传统剧目,讲述王林宝与赵景堂的悲欢离合,突出封建礼教下女性的命运悲剧 | 唱段“林宝坐机房”融入河南民歌元素,旋律婉转,成为豫剧经典唱腔 |

| 《秦香莲后传》 | 1982年 | 续写陈世美认妻后的家庭矛盾,通过秦香莲的宽恕与陈世美的忏悔,探讨“情与法”的冲突 | 人物心理刻画细腻,唱词既有传统韵味,又融入现代伦理思考,引发观众共鸣 |

| 《清风亭》 | 2000年 | 改编自传统故事,强化张元秀夫妇拾子、养子、寻子的情感历程,凸显底层人民的善良与坚韧 | 舞台设计简洁,注重表演细节,张元秀“寻子”唱段催人泪下,被誉为“豫剧版《雷雨》” |

| 《风雨故园》 | 2008年 | 以鲁迅家庭为背景,通过朱安与鲁迅的婚姻悲剧,展现旧时代女性的精神困境 | 首次将现代文学题材引入豫剧,音乐设计打破传统板式,尝试中西合璧,拓展豫剧边界 |

韩德英的作品不仅丰富了豫剧的剧目库,更推动了豫剧从“乡土小戏”向“大剧种”的转型,他的剧本被常香玉、唐喜成、牛淑贤等几代豫剧名家搬上舞台,培养了一批优秀演员,其“生活是创作的源泉”的理念,深刻影响了后辈编剧,晚年虽身患重病,他仍坚持修改剧本,直至生命最后一刻,用行动践行了对豫剧艺术的无限忠诚。

FAQs

Q1:韩德英的豫剧剧本为何能跨越时代,至今仍被频繁演出?

A1:其作品成功的关键在于“扎根生活、直抵人心”,语言采用河南方言和民间口语,亲切自然,观众一听即懂;人物塑造摆脱脸谱化,无论是秦香莲的坚韧、张元秀的善良,还是普通女性的挣扎,都充满真实的人性光辉,让观众在共情中感受艺术魅力,唱段设计兼顾传统声腔与时代审美,旋律优美易传唱,历经数十年仍不过时。

Q2:韩德英的创作对当代豫剧传承发展有何启示?

A2:他的实践为当代豫剧提供了三点重要启示:一是“守正创新”,既要坚守豫剧的“根”(梆子腔、方言、程式化表演),又要大胆探索现代题材与表现手法,如《风雨故园》对现代文学的改编;二是“以人民为中心”,创作要关注普通人的命运与情感,避免脱离生活的“象牙塔”式创作;三是“剧种特色至上”,音乐、语言、表演需突出豫剧的“中原韵味”,在保持剧种辨识度的前提下实现艺术突破。