京剧《狸猫换太子》是传统公案戏中的经典剧目,其剧照以凝练的舞台语言浓缩了宫廷斗争的波谲云诡与人性善恶的激烈碰撞,成为京剧艺术视觉呈现的典范,剧照往往选取剧情高潮瞬间,通过人物造型、场景布置、表情动作的精心设计,将“狸猫换子”这一核心冲突的张力展现得淋漓尽致。

剧照中最引人注目的当属人物形象的鲜明对比,反派刘妃通常以凤冠霞帔、面施浓妆的形象出现,眉梢眼角透着阴鸷,嘴角微勾的冷笑暗示其工于心计;郭妃作为从犯,服饰虽稍显简素,但眼神中的惊慌与谄媚与刘妃的沉稳形成反差,忠仆陈林则身着青衣,手持金丸(关键信物),眉头紧锁的无奈与跪地抱匣的姿势,传递出其身处漩涡却坚守本心的挣扎,而包拯的扮装最具标志性:黑脸虬髯,蟒袍玉带,目光如炬,剧照中他常捋须凝视“狸猫”,威严中带着对真相的执着,凸显“包青天”的凛然正气,受害者李妃在剧照中多处于悲苦状态:素衣褪色,发髻微乱,或掩面泣下,或望天长叹,服饰的素净与面容的憔悴,直观展现其从正宫娘娘到冷宫弃妇的命运落差。

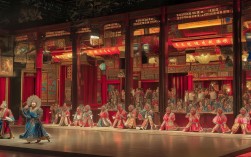

场景布置上,剧照常以“宫廷内廷”或“冷宫”为背景,宫廷场景多采用红柱金顶、雕梁画栋的布景,暗处或立或站侍从,营造表面繁华内里肃杀的氛围;冷宫则多用枯树、残灯、破窗等元素,光影昏暗,突出李妃的孤苦无依,道具的运用极具象征意义:那只被剥去皮毛、露出狰狞面目的“狸猫”,是整个阴谋的直接物证,其逼真的造型(常为布偶或彩绘道具)与襁褓中的婴儿形成残酷对比;金丸作为李妃的信物,在陈林手中时闪烁微光,成为拨开迷雾的关键;龙凤灯、宫扇等宫廷道具则强化了环境的特殊性。

表情与动作的程式化表演是京剧剧照的灵魂,刘妃“指桑骂槐”时的甩袖与冷笑,郭妃“推卸责任”时的瑟缩与假意辩解,包拯“拍案惊堂”时的跨步与怒目,均通过京剧特有的“做功”将人物内心外化,李妃的“跪步”表现其身心俱疲,“水袖”的抛甩与掩面则传递出悲愤与绝望,这些程式化的动作在剧照中被定格,成为观众理解剧情的直观窗口。

以下为剧照关键元素归纳:

| 人物 | 服饰特征 | 道具 | 表情/动作 | 角色定位 |

|---|---|---|---|---|

| 刘妃 | 凤冠霞帔,浓妆艳抹 | 蟒袍玉带 | 冷笑、甩袖、指指点点 | 阴险狠毒的反派主谋 |

| 郭妃 | 素雅宫装,略显凌乱 | 宫扇 | 掩嘴后退,眼神闪烁 | 从犯,心虚谄媚 |

| 陈林 | 青布直裰,朴实无华 | 金丸、襁褓 | 抱匣跪地,眉头紧锁 | 忠仆,守护秘密 |

| 包拯 | 黑脸虬髯,红蟒袍 | 印绶、惊堂木 | 捋须凝视,拍案而起 | 清官,正义的化身 |

| 李妃 | 素衣褪色,发髻微乱 | 无 | 掩面泣下,望天长叹 | 悲剧受害者,隐忍的母亲 |

京剧《狸猫换太子》剧照不仅是表演艺术的瞬间凝固,更是京剧“唱念做打”综合美学的集中体现,服饰的色彩对比(如刘妃的艳丽与李妃的素净)、道具的象征意义(狸猫与金丸)、表情动作的程式化表达,共同构建了一个充满戏剧张力的视觉世界,让观众在静态画面中感受到京剧艺术的独特魅力与深厚文化底蕴。

FAQs

问题1:京剧《狸猫换太子》剧照中的“狸猫”道具为何设计得如此逼真?

解答:京剧道具讲究“虚实相生”,“狸猫”作为核心冲突的物证,需在视觉上增强剧情的真实感与冲击力,逼真的设计(如仿生皮毛、狰狞神态)能让观众直观理解“换子”情节的荒诞与残酷,同时通过演员的“做功”(如托举展示、与婴儿道具对比),强化戏剧张力,推动观众情绪代入,京剧道具虽追求“像”,但也需兼顾舞台美感,避免过于血腥,故在“逼真”中融入艺术化处理,如简化细节、夸张神态,以符合京剧“写意”的美学原则。

问题2:剧照中李妃的扮装为何多用素色服饰?这与她的命运有何关联?

解答:李妃的素色服饰是其悲剧命运的视觉外化,京剧服饰色彩具有象征意义,红色、金色代表尊贵喜庆,而白色、灰色、蓝色则象征凄苦、冷清,剧照中李妃的素衣(多为月白或浅蓝),褪去了凤冠霞帔的华美,既表现其从正宫娘娘到冷宫弃妇的身份落差,也暗示其内心的孤寂与绝望,服饰的素净与刘妃的艳丽形成强烈反差,通过色彩对比强化人物命运的正邪对立,让观众直观感受到宫廷斗争的残酷与受害者的无辜,符合京剧“以形写神”的美学追求。