传统京剧剧目《柳荫记》取材于中国家喻户晓的“梁山伯与祝英台”传说,是京剧文戏中的经典之作,该剧以细腻的情感表达、程式化的表演艺术和浓郁的传统文化底蕴,演绎了一段跨越生死的爱情悲剧,不仅展现了京剧艺术的独特魅力,更折射出古代青年对自由爱情的向往与封建礼教的抗争。

剧情梗概:从同窗共读到生死相随

《柳荫记》的故事始于东晋时期,会稽才女祝英台女扮男装,远赴杭州求学途中,与同样前往杭州的梁山伯草桥结拜为兄弟,同窗三载,两人情同手足,同吃同住,切磋学问,情谊日渐深厚,祝英台早已对梁山伯心生爱慕,却因女扮男装的身份不便直言,只能借日常相处中的细节暗示:如共读时暗示“你我好比亲兄弟”,赏花时以“鸳鸯蝴蝶”比喻成双,甚至在分别之际,假称家中为其定下“小九妹”,暗示“九妹”与自己容貌相似,盼梁山伯早日提亲,憨厚耿直的梁山伯未能领会其中深意,只当是兄弟间的玩笑。

祝英台学成归家,梁山伯依依不舍地送行,途中“十八相送”——两人路过井台、鸳鸯桥、观音庙等处,祝英台一次次借景抒情,暗示女儿身与爱慕之心,但梁山伯始终不解,直至长亭分别,祝英台再三叮嘱梁山伯“早来我家访英台”,梁山伯却笑称“百日之后自登门”,浑然不知错过了这段姻缘。

数月后,梁山伯满怀期待前往祝家拜访,方知祝英台实为女子,且其父祝公远已将其许配给太守之子马文才,梁山伯如遭雷击,回家后一病不起,最终含恨而逝,祝英台闻讯悲痛欲绝,在被迫出嫁马家的途中,途经梁山伯墓,突遇风雨,她不顾阻拦冲出花轿,在墓前哭诉衷情,霎时间“天昏地暗雷阵阵”,梁山伯墓轰然裂开,祝英台纵身跃入墓中,两人化作一双彩蝶,从墓中翩翩飞出,在柳荫下双宿双飞,以浪漫主义手法实现了“生不同衾死同穴”的爱情誓言。

主要人物:性格鲜明的艺术形象

《柳荫记》的成功塑造了一组深入人心的人物形象,他们的性格冲突与情感纠葛构成了剧情的核心。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 核心戏份 |

|---|---|---|---|

| 祝英台 | 祝家小姐 | 聪慧勇敢,敢于突破礼教束缚;外柔内刚,对爱情执着主动,善于借景喻情暗示心意。 | 《草桥结拜》《十八相送》《楼台会》《哭坟》 |

| 梁山伯 | 贫寒书生 | 憨厚真诚,重情重义;略显迟钝,不解风情,但对友情与爱情同样赤诚。 | 《草桥结拜》《十八相送》《访祝》《山伯临终》 |

| 祝公远 | 祝英台之父 | 封建家长代表,固执专断,重视门第利益,将女儿视为政治联姻的工具。 | 《英台归家》《逼嫁》 |

| 马文才 | 太守之子 | 傲慢专横,仗势欺人,是封建强权的象征,代表了强加于个人的世俗压迫。 | 《逼嫁》《抢亲》 |

祝英台与梁山伯的对比尤为鲜明:祝英台的聪慧与主动、梁山伯的憨厚与迟钝,既推动了剧情发展(如“十八相送”中的误会),也深化了“有情人难成眷属”的悲剧内核,而祝公远与马文才则作为封建礼教的化身,与两人的纯真爱情形成尖锐冲突,凸显了反封建的主题。

经典场次:程式化表演的情感凝聚

京剧艺术讲究“无动不舞,有声必歌”,《柳荫记》中的经典场次将这一特点发挥到极致,通过唱、念、做、打的有机结合,将人物情感展现得淋漓尽致。

“十八相送”:全剧最富戏剧性与诗意的场次,祝英台与梁山伯一路同行,经过“井台”(“井中两个影,一男又一女”)、“鸳鸯桥”(“双桥并卧成双对”)、“观音庙”(“观音大士多慈悯,保佑我们永不分”)等场景,每处景物都成为祝英台暗示身份与爱慕的工具,表演上,祝英台的水袖翻飞、眼神流转(时而含羞带怯,时而焦急试探),与梁山伯的憨直步态、朴实对答形成鲜明对比,配合[西皮流水]轻快的唱腔(如“过了一山又一山,前行到了凤凰山”),既展现了同窗情谊的欢快,又暗藏了“情不知所起,一往而深”的悸动。

“楼台会”:悲剧转折的关键场次,梁山伯访祝得知真相后,与祝英台在楼台相见,此时的祝英台已身不由己,面对梁山伯的质问与痛苦,她既有对爱情的坚守,又有对父权的无奈,唱腔转为[二黄慢板](如“梁兄你句句问得我心酸碎”),字字泣血;念白则充满压抑与悲愤,如“爹爹许婚如铁铸,女儿心似油煎烹”,两人时而相拥而泣,时而背身拭泪,通过“跪步”“甩袖”等身段动作,将“相见时难别亦难”的痛苦推向高潮。

“哭坟”:全剧情感的最高潮,祝英台被迫出嫁途中,在梁山伯墓前哭祭,唱腔激越悲怆,[反二黄导板]“在坟前我把梁兄叫”,接[回龙]“叫一声梁兄我泪如雨下”,再转[二黄原板]“实指望天从人愿成婚配,谁知晓喜鹊未叫乌鸦叫”,表演上,祝英台以“僵尸”“抢背”等高难度动作表现悲痛欲绝,当“雷声阵阵,墓门自开”时,她毅然跃入墓中,此时灯光骤暗,只留一双彩蝶飞舞,将浪漫主义结局推向极致,让观众在悲恸中感受到超越生死的爱情力量。

艺术特色:文戏唱功的诗意表达

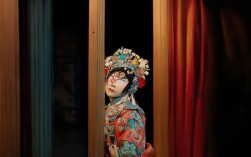

作为京剧文戏的代表,《柳荫记》的艺术特色主要体现在唱腔、念白、表演与服饰等方面,处处体现“写意”与“程式”的统一。

唱腔设计:以“西皮”“二黄”为基础,根据人物情感变化灵活运用,同窗时期的欢快多用[西皮流水](如“梁兄说话不在理”),情感含蓄而明快;分离时的不舍与重逢后的悲痛则多用[二黄慢板]与[反二黄],旋律低回婉转,如祝英台在“十八相送”中唱“过了一岭又一岭,前到了长亭把别离”,尾音拖长,暗藏不舍;哭坟时的[反二黄]则高亢激越,将情感彻底释放。

念白韵律:京剧念白分“韵白”与“京白”,《柳荫记》中祝英台的念白以韵白为主,讲究字正腔圆、抑扬顿挫,如“梁兄啊,你……你真是个傻子啊”,既表现女儿的娇嗔,又暗示爱意;梁山伯的念白则更显质朴,体现书生的真诚。

表演程式:将生活动作提炼为舞蹈化身段,如“十八相送”中祝英台的“指井台”“望鸳鸯”,用兰花指与眼神配合,暗示女儿身;“楼台会”中的“对望”“背身”,通过距离变化表现情感隔阂;“哭坟”中的“甩袖”“跪步”,将悲痛外化为可视的肢体语言。

服饰象征:祝英台的服饰变化暗含身份与情感变化,女扮男装时身着蓝色褶子,束腰戴巾,英气勃勃;归家后换上花帔,恢复女儿身份,却因婚姻压抑而面色凝重;出嫁时身着大红嫁衣,却在墓前脱下嫁衣,换素服,象征对封建礼教的决裂。

文化意义:反封建主题的永恒回响

《柳荫记》不仅是一部爱情悲剧,更是对封建礼教的深刻批判,祝英台“女扮男装求学”的行为,本身就挑战了“女子无才便是德”的封建教条;她对爱情的主动追求,与“父母之命,媒妁之言”的婚姻制度形成尖锐对立;化蝶”的结局,虽带有浪漫主义色彩,却以超现实的方式实现了对封建压迫的反抗,象征着爱情对生死的超越。

该剧也体现了中国传统文化的“中和之美”,悲剧的结局并未让观众陷入绝望,而是通过“化蝶”的意象,给予情感以升华,体现了“哀而不伤”的审美追求,这种对忠贞爱情的礼赞,对人性自由的呼唤,使其超越了时代局限,成为经久不衰的经典。

相关问答FAQs

Q1:《柳荫记》与其他剧种的“梁祝”故事(如越剧、川剧)相比,京剧版本有哪些独特之处?

A1:京剧《柳荫记》在保留“梁祝”故事核心情节的基础上,更突出京剧“唱念做打”的程式化特征,越剧《梁祝》以婉转的唱腔和细腻的情感见长,而京剧《柳荫记》则通过更丰富的身段动作(如“十八相送”中的水袖功、台步)和刚劲的唱腔(如“哭坟”的反二黄)强化戏剧冲突;川剧《梁祝》有“变脸”等绝活,而京剧则侧重文戏唱功,通过“西皮”“二黄”的板式变化展现人物情感层次,更具京剧艺术的“国剧”韵味。

Q2:京剧《柳荫记》中的“十八相送”为何能成为经典场次?

A2:“十八相送”之所以成为经典,首先在于其“以景喻情”的巧妙设计:通过井台、鸳鸯桥、观音庙等日常景物,将祝英台的女儿身份与爱慕之心含蓄表达,既推动了剧情发展,又展现了古代女子的聪慧与无奈;其次在于表演的艺术性,通过祝英台与梁山伯的性格对比(活泼试探 vs 憨直不解),配合轻快的唱腔与细腻的身段,在欢快的氛围中暗藏悲剧伏笔,形成“乐景写哀”的戏剧张力;该场次集中体现了京剧“无动不舞”的美学原则,将生活动作提炼为舞蹈化表演,极具观赏性与艺术感染力。