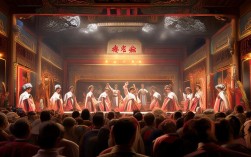

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的唱腔风格深受观众喜爱,而调式的选择则是塑造人物情感、渲染戏剧氛围的关键,在豫剧众多调式中,降E调虽不如F调、G调常用,却因其独特的音域特性和色彩表现,成为表现特定情感与人物性格的重要载体,尤其在传统戏的悲情选段或老生、老旦行当的表演中,展现出不可替代的艺术魅力。

降E调在豫剧中的运用,首先源于其音域设计的特殊性,相较于豫剧常用的F调(1=F)或G调(1=G),降E调(1=降E)整体音域降低约一个大二度,主音位置的下移使得唱腔的中低音区得到充分拓展,更适合表现深沉、苍凉或厚重的人物情感,在传统剧目《秦香莲》中,秦香莲哭诉丈夫负心的选段若采用降E调,其低音区的沉稳与中音区的婉转结合,能更贴切地展现底层妇女的悲苦与坚韧;而在《三哭殿》中,唐王李世民斥责驸马的选段,降E调则能凸显帝王的威严与内心的矛盾,避免高音区可能带来的尖锐感,使人物形象更具层次感。

从演唱技巧来看,降E调对演员的嗓音条件提出了更高要求,由于音域偏低,演员需要更强的气息支撑来保证低音区的饱满度,同时在中高音区(如降E调的sol、la音)需保持音色的统一,避免出现“压喉”或“虚浮”的问题,豫剧表演艺术家唐喜成创造的“唐派”艺术,其“二本腔”(假声)与“大本腔”(真声)的结合,在降E调的选段中尤为突出,如《辕门斩子》中杨延昭“提龙笔”一段,降E调下,唐喜成以真声奠定人物的刚毅,假声抒发内心的纠结,真假声转换自然流畅,将老生角色的忠义与纠结刻画得入木三分,这种技巧不仅考验演员的嗓音控制力,更需要对人物情感的精准把握,才能让降E调的唱腔既有“筋骨”又有“血肉”。

在乐队伴奏层面,降E调的运用也促使乐器配置与演奏方式发生相应调整,豫剧主奏乐器板胡的定弦需从传统的“sol-re”(F调下为降B-降E,G调下为C-G)调整为“降mi-降la”(降E调下为降A-降D),弦张力的变化使板胡的音色更加浑厚,低音区共鸣增强,与唱腔的沉郁感形成呼应,二胡、笙、梆子等乐器的配合也需随之调整,例如二胡的定弦常与板胡保持一致,以增强中低音区的支撑力;梆子的节奏则需放缓,避免过快的“闪板”破坏降E调特有的沉稳氛围,这种伴奏与唱腔的协同,使得降E调选段在听觉上更具整体感与戏剧张力。

以下通过表格对比降E调与豫剧常用调式的特点,以便更直观地理解其独特性:

| 调式 | 定音(主音) | 音域特点 | 适用行当/情感类型 | 代表作品选段举例 |

|---|---|---|---|---|

| 降E调 | 1=降E | 中低音区突出,音域宽广深沉 | 老生、老旦;悲情、苍凉、厚重 | 《秦香莲》“夫在东来妻在西”、《三哭殿》“孤王坐江山非容易” |

| F调 | 1=F | 中高音区明亮,高亢激越 | 旦角、小生;欢快、激昂、明丽 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”、《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮如同雷震” |

| G调 | 1=G | 音域均衡,灵活多变 | 净角、文生;刚健、洒脱、叙事 | 《七品芝麻官》“我本是草民一小县令”、《朝阳沟》“那个前晌我上地去劳动” |

降E调选段的艺术价值,不仅在于其独特的音乐表现力,更在于它拓展了豫剧的声腔美学边界,在传统戏现代化改编的背景下,降E调常被用于表现复杂历史人物或悲剧性题材,如新版《焦裕禄》中,焦裕禄临终前的选段采用降E调,以低沉的唱腔诉说对群众的牵挂,既保留了豫剧的乡土气息,又融入了现代音乐的抒情性,使经典剧种在当代焕发新的生命力,降E调的普及也推动了豫剧教育的精细化,针对不同嗓音条件的演员,调式选择的科学化训练成为提升表演质量的重要途径。

相关问答FAQs

Q1:豫剧降E调与其他调式(如F调、G调)在演唱技巧上有何核心区别?

A:降E调的核心区别在于音域偏低,对演员的气息支撑和低音控制力要求更高,演唱时需以“气托声”为主,避免过度用力导致音色僵硬;而F调、G调因音域较高,更注重“头腔共鸣”和“高音穿透力”,技巧上强调“丹田提气”与“真假声转换”的灵活性,F调选段《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”需突出高音区的明快,而降E调《秦香莲》选段则需用低音区的厚重传递悲情,两者在呼吸方法、共鸣位置及情感表达策略上均有显著差异。

Q2:为什么豫剧中悲情题材或老生、老旦角色更倾向于选择降E调?

A:降E调的中低音区特性与悲情题材、老生/老旦角色的情感特质高度契合,悲剧情感的核心是“沉郁”与“厚重”,降E调的低音区能通过音响上的“压迫感”强化悲剧氛围,如秦香莲的悲哭、年迈帝王的喟叹,均需用低沉的音色传递人物内心的沧桑与无奈,老生、老旦的嗓音条件随年龄增长自然偏向中低音,降E调既能保护演员嗓音,又能贴合行当的“苍劲”或“悲凉”特质,使表演更具真实感和感染力。