《探阴山》是河南豫剧传统剧目中的经典包公戏,以包拯探查阴间冤案、昭雪沉冤为主线,融合了神话元素与司法正义,深受观众喜爱,其唱段曲谱作为豫剧音乐的重要载体,不仅展现了豫剧“唱、念、做、打”的艺术精髓,更通过独特的板式、旋律和伴奏,塑造了包拯刚正不阿、铁面无私的形象,以及冤魂凄楚悲凉的情感氛围,本文将从曲谱结构、板式特点、音乐元素及传承发展等方面,详细解析《探阴山》曲谱的艺术魅力。

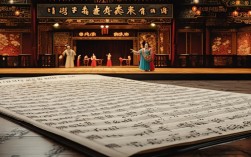

豫剧曲谱以“板式变化体”为核心,《探阴山》作为传统剧目,其曲谱主要由【二八板】【慢板】【流水板】【散板】等板式构成,不同板式对应不同的剧情节奏和情感表达,整体结构遵循“起、承、转、合”的叙事逻辑,从包拯升堂审案的【二八板】开场,到冤魂诉冤的【慢板】铺陈,再到查案受阻的【流水板】推进,最终真相大白时的【散板】收尾,板式的层层递进推动剧情跌宕起伏。

《探阴山》主要唱段曲谱特点分析表

| 唱段名称 | 角色 | 板式 | 调式 | 节奏特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|---|

| 乌盆告状 | 包拯 | 二八板 | F调 | 中速稳健,强弱分明 | 威严庄重,查案决心 |

| 鬼魂诉冤 | 李保妻 | 慢板 | 降E调 | 舒缓绵长,拖腔婉转 | 凄楚悲凉,含冤莫白 |

| 怒闯地府 | 包拯 | 流水板 | F调 | 急促紧凑,字多腔少 | 愤怒急切,不畏强权 |

| 真相大白 | 包拯 | 散板 | F调 | 自由舒展,节奏灵活 | 豁然开朗,正义伸张 |

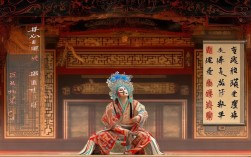

【二八板】作为豫剧最基础的板式,在“乌盆告状”唱段中,以“中眼起唱,板上落音”的规律,旋律平稳中带着顿挫,配合包拯苍劲的嗓音,塑造出其铁面无私的威严;【慢板】则通过“慢击梆,慢甩腔”的特点,在“鬼魂诉冤”唱段中,以低回婉转的旋律和长拖腔,将冤魂的悲苦与无助表现得淋漓尽致,如“阴曹府内冤魂喊”一句,拖腔长达十余拍,辅以滑音装饰,仿佛泣血控诉;【流水板】节奏明快,字多腔少,适合表现紧张激烈的情节,“怒闯地府”唱段中,包拯“闯地府,破阴阳”的唱词,以密集的十六分音符推进,配合梆子的“紧打慢唱”,凸显其急切与愤怒;【散板】则无固定节奏,自由灵活,在“真相大白”时,包拯“沉冤得雪慰苍生”的唱句,旋律由低到高再回落,既有释然也有欣慰,展现了司法正义实现后的情感升华。

曲谱中的伴奏乐器是塑造氛围的关键,豫剧伴奏以“文场”(板胡、二胡、笙等)和“武场”(板鼓、梆子、大锣等)结合,《探阴山》中,板胡的高亢明亮与板鼓的铿锵有力形成对比,如在“鬼魂诉冤”时,板胡用低音区拉奏,辅以二胡的颤音,模拟阴森的地府氛围;而“怒闯地府”时,武场的大锣、小镲齐鸣,节奏由慢到快,配合包拯的动作,形成强烈的戏剧张力,唱腔中的“装饰音”运用极具特色,如包拯唱腔中的“疙瘩腔”(在字头处加入短促的装饰音)和“擞音”(声音的颤抖),既表现了人物性格的刚毅,也增强了唱段的感染力。

传统《探阴山》曲谱多以工尺谱记录,口传心授,传承难度较大,20世纪以来,随着记谱法的规范,简谱、五线谱逐渐普及,曲谱得以系统整理和保存,现代豫剧表演中,作曲家在保留传统板式和旋律的基础上,融入交响乐元素,如《探阴山》新版唱段中,加入弦乐群和铜管,丰富了音乐的层次感,使古老剧目更具时代气息,但无论形式如何变化,曲谱中“以情带声,声情并茂”的核心原则始终未变,这也是豫剧艺术生生不息的根源。

FAQs:

-

《探阴山》曲谱中如何通过板式变化表现人物情感?

答:《探阴山》曲谱通过不同板式的节奏、旋律特点精准匹配人物情感。【慢板】节奏舒缓、拖腔悠长,适合表现冤魂的悲苦(如“鬼魂诉冤”唱段中的凄婉控诉);【流水板】节奏紧凑、字多腔少,凸显包拯查案时的急切与愤怒(如“怒闯地府”中的愤懑情绪);【二八板】平稳顿挫,体现包拯的威严庄重;【散板】自由舒展,则用于表现真相大白后的释然与欣慰,板式的“快慢强弱”变化,直接推动人物情感的层层递进,形成“声随情动,情因声显”的艺术效果。 -

学习《探阴山》曲谱需要注意哪些技巧?

答:学习《探阴山》曲谱需把握三点:一是“咬字归韵”,豫剧唱腔讲究“字正腔圆”,如包拯唱段中的“铿锵字”(如“铁面”二字需咬字有力,体现性格);二是“气息控制”,慢板唱段需长气息支撑,如“阴曹府内冤魂喊”的拖腔,需运用“丹田气”保持声音稳定;三是“装饰音运用”,如“疙瘩腔”“擞音”等技巧需模仿老艺人的韵味,避免生硬;四是“板眼节奏”,需严格遵循“中眼起、板上落”的规律,尤其【二八板】的强弱转换,直接影响唱段的戏剧张力,建议先听录音模仿,再结合曲谱逐段练习,注重情感表达与技巧的融合。