京剧《霍小玉》取材自唐代蒋防传奇小说《霍小玉传》,以歌妓霍小玉与书生李益的爱情悲剧为核心,讲述了因封建礼教与人性弱点导致的命运沉浮,这一题材自清代以来便活跃于京剧舞台,而烟台作为京剧文化的重要传承地,其京剧团演绎的《霍小玉》更以细腻的情感表达与鲜明的地域特色,成为展现传统艺术魅力的典范。

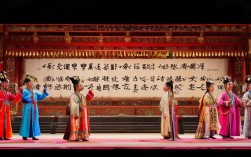

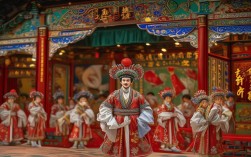

原著中,霍小玉出身官宦之家,因家道中落沦为歌妓,与赴考书生李益诗酒定情,誓偕白首,然李益中进士后,受母命与卢氏结亲,负霍小玉之约,霍小玉百般寻访,终见李益却遭冷遇,悲愤交加之下,气绝身亡,这一故事以“痴情女子负心汉”的经典模式,深刻揭示了封建礼教对女性的摧残,霍小玉“黄泉无客舍,今夜宿谁家”的悲叹,更成为千古绝唱,烟台京剧团在演绎时,既保留传统京剧的程式化表演,又融入胶东地域文化元素,使剧目更具感染力,唱腔设计上,主演多采用梅派正工青衣的唱腔,婉转悠扬中透出悲怆,如在“寻夫”一折中,“李郎一去无音信”的唱段,以“西皮慢板”为基础,融入胶东民歌的拖腔,既符合霍小玉的身份,又强化了人物的哀婉之情,表演上,演员通过“水袖功”“眼神戏”等细节展现人物内心,如霍小玉初见李益时的羞涩、得知被弃后的绝望、临终前的怨怼,层层递进,动人心魄,舞美方面,舞台以烟雨朦胧的江南园林为背景,结合烟台剪纸艺术的窗棂、屏风等元素,既还原了唐代风貌,又暗合胶东文化底蕴,让观众在视觉与听觉的双重享受中感受悲剧之美。

| 核心元素 | 烟台版呈现 |

|---|---|

| 剧情脉络 | 以霍小玉“情定-被弃-殉情”为主线,强化“痴情”与“负心”的戏剧冲突,保留原著悲剧内核 |

| 人物塑造 | 突出霍小玉的刚烈与深情,李益的懦弱与矛盾,通过唱念做打展现立体人物形象 |

| 唱腔设计 | 融合梅派婉转与胶东民歌清亮,如“寻夫”唱段加入方言化拖腔,增强地域感染力 |

| 舞美呈现 | 江南园林布景结合烟台剪纸艺术,虚实相生,以“烟雨”意象贯穿全剧烘托悲剧氛围 |

| 情感表达 | 通过“哭坟”“托梦”等传统程式,结合现代舞台灯光技术,强化霍小玉的怨念与不甘 |

烟台京剧版《霍小玉》的成功,不仅在于艺术上的创新,更在于其对传统文化的活化传承,烟台素有“京剧之乡”的美誉,自清末起便是京剧在北方传播的重要码头,观众基础深厚,该剧目通过“老戏新演”,既让年轻观众感受到京剧艺术的魅力,也通过霍小玉的故事引发对封建礼教的反思,近年来,烟台京剧团携《霍小玉》多次赴京、沪等地巡演,并走进校园开展京剧普及活动,让这一经典剧目走出烟台,成为传播胶东文化的重要载体。

FAQs

问题1:烟台京剧版《霍小玉》与传统版本相比,在人物塑造上有何不同?

解答:传统版本中,霍小玉的形象多以“柔弱痴情”为主,而烟台京剧版在保留其痴情内核的基础上,强化了人物的刚烈与反抗性,例如在“拒婚”一折中,增加了霍小玉怒斥李益“负心汉,薄情郎”的念白与身段,通过挺直脊背、怒目圆睁的表演,展现其不甘命运摆布的勇气,使人物更具现代观众的共情点。

问题2:为什么《霍小玉》这样的悲剧题材能在烟台京剧舞台经久不衰?

解答:《霍小玉》的故事本身具有强烈的戏剧冲突与情感张力,“痴情”与“负心”的主题跨越时代,易引发观众共鸣;烟台作为京剧文化重镇,拥有深厚的观众基础与专业的创作团队,剧团通过不断打磨唱腔、优化舞美,让传统剧目焕发新生,悲剧题材更能凸显京剧“唱念做打”的艺术魅力,演员可通过高难度的表演技巧展现人物内心,满足观众对京剧艺术“以形传神”的审美期待。