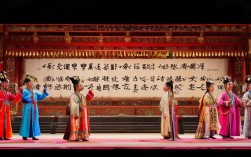

戏曲艺术作为中国传统文化的瑰宝,常以历史传说、宫廷故事为题材,而“太子”作为皇权的直接继承者,其命运跌宕往往牵动国家兴衰、人心向背,因此成为戏曲中经久不衰的核心角色,从身世离奇的狸猫换太子,到婚姻闹剧中的打金枝,再到权力博弈里的二进宫,太子形象承载着古人对权力伦理、人伦道德的深刻思考,也折射出戏曲艺术的叙事智慧。

在众多与太子相关的戏曲中,《狸猫换太子》系列堪称最具代表性的作品,该剧集以宋仁宗赵祯的身世之谜为主线,串联起宫廷阴谋、忠奸斗争与骨肉团圆的传奇故事,剧情始于宋真宗时期,刘妃与郭槐合谋,以剥皮狸猫换走李妃所生之子(即后来的仁宗),诬陷李妃产下妖孽,李妃被打入冷宫,后流放民间;而真宗不知真相,立刘妃为后,多年后,包拯陈州放粮,遇李妃拦道诉冤,最终设计通过“打龙袍”的仪式让仁宗认母,剧中太子赵祯自幼被刘妃抚养,不知自己身世,其成长过程充满了对生母的思念与对宫廷阴谋的无知,直到真相大白,才体会到骨肉分离的痛苦与认亲的震撼,这一题材之所以流传广泛,不仅因其情节曲折离奇,更因它触及了“孝道”与“天命”的传统伦理——太子虽贵为储君,却因宫廷斗争而饱受磨难,最终在正义的加持下回归正统,满足了观众对“善恶有报”的朴素期待。

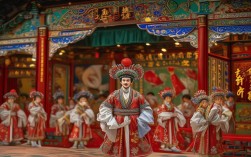

另一部经典作品《打金枝》,则聚焦于太子李适(即唐代宗之子,后为唐德宗)与金枝公主的婚姻生活,展现了太子在宫廷伦理与个人情感间的挣扎,剧情郭子仪寿诞,子妻与子媳因身份争执,金枝公主负气回宫,向其父(唐代宗)诉苦,唐代宗以“君臣父子”之理劝解,金枝不服,唐代宗遂命其“打金枝”——即让公主回宫向郭子仪赔礼,剧中太子李适虽未直接冲突,却作为婚姻关系的调和者,体现了“皇家亦有家法”的深层寓意,金枝公主作为皇帝之女,骄纵任性;而郭家作为功勋世家,地位尊崇,太子的婚姻不仅是个人选择,更是平衡朝堂势力的重要纽带,剧中通过“打金枝”的闹剧,既展现了皇室生活的戏剧性,也传递了“礼制高于身份”的价值观。

若说《狸猫换太子》与《打金枝》分别从“身世”与“婚姻”切入太子题材,二进宫》则将太子置于权力斗争的漩涡中心,凸显其作为国家象征的意义,剧情明穆宗死后,李艳妃垂帘听政,其子太子年幼,奸臣李良企图独揽大权,威逼李艳妃让位,李艳妃犹豫不决,太师徐延昭与兵部侍郎杨波两次进宫,以“忠义”打动李艳妃,最终共同辅佐太子,保住江山,剧中太子虽未直接出场,但“保太子即保江山”的贯穿始终,将太子的命运与国家存亡紧密相连,徐延昭“铜锤压国太”、杨波“手捧国太保幼主”的唱段,既是对忠臣的赞颂,也是对太子作为“未来君主”的期许——太子的成长不仅关乎个人前途,更决定着国家的长治久安。

这些剧目中的太子形象虽各有侧重,却共同体现了戏曲对“权力继承”这一核心命题的思考,他们或因阴谋而流落民间,或在礼教中约束情感,或在权力斗争中备受考验,但最终都回归“正统”轨道,成为秩序的维护者,这种叙事模式既是对历史传说的艺术加工,也是古人对“皇权合法性”的想象与建构——太子的“得位”必须符合“天命”与“人心”,方能服众。

以下表格归纳了部分与太子相关的经典戏曲剧目及其核心信息:

| 剧目 | 剧种 | 太子角色 | 剧情核心 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|---|

| 《狸猫换太子》 | 京剧 | 赵祯(宋仁宗) | 身世之谜,包拯断案认母 | “打龙袍”“遇后龙袍” |

| 《打金枝》 | 京剧 | 李适(唐德宗) | 金枝公主闹离婚,唐代宗劝和 | “孤坐江山非容易”“劝公主” |

| 《二进宫》 | 京剧 | (未出场,年幼太子) | 李良篡位,徐杨保幼主 | “铜锤压国太”“手捧国太保幼主” |

| 《赵氏孤儿》 | 京剧 | (晋悼公,配角) | 赵氏家族冤案,孤儿复仇 | “搜孤救孤”(太子作为最终平反者) |

相关问答FAQs:

Q1:为什么戏曲中太子题材常与宫廷斗争、身世之谜结合?

A1:戏曲作为大众艺术,需通过强烈的戏剧冲突吸引观众,太子作为“储君”,其身份特殊——既是权力的中心,也是各方势力争夺的目标,宫廷斗争(如刘妃陷害李妃)能制造“身份错位”的悬念,身世之谜(如狸猫换太子)则天然具备“寻亲”“认亲”的情感张力,这些情节既符合历史传说的框架,又能引发观众对“命运无常”“善恶有报”的共鸣,因此成为太子题材的经典叙事模式。

Q2:戏曲中的太子形象有哪些共同的文化内涵?

A2:戏曲中的太子形象虽各有差异,但普遍承载着“正统性”“责任性”与“伦理性”的文化内涵。“正统性”体现在太子必须“得位正”——无论是血统纯正(如宋仁宗认母后归位)还是忠臣辅佐(如《二进宫》中保幼主),都强调皇权来源的合法性;“责任性”表现为太子需以“江山社稷”为重,如《打金枝》中李适调和婚姻关系实为平衡朝堂势力;“伦理性”则通过太子对孝道(认母)、礼制(劝公主)的遵守,传递“修身齐家治国平天下”的传统价值观,这些内涵共同塑造了戏曲中“德才兼备”的太子理想形象。