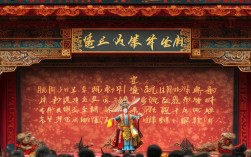

京剧《穆桂英挂帅》作为传统戏曲中的经典剧目,以北宋时期杨家将抗辽为背景,讲述了穆桂英从深山闺秀到巾帼统帅的成长历程,其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和醇厚精湛的表演艺术,使其成为京剧舞台上的不朽丰碑,而“标清”版本的全剧记录,不仅保留了传统京剧的舞台精髓,更通过相对质朴的影像呈现,让观众得以聚焦于演员的表演细节与剧作的艺术内核,成为研究、传承和欣赏这部经典的重要载体。

剧情:从“红妆闺秀”到“挂帅出征”的蜕变

《穆桂英挂帅》的故事始于北宋仁宗年间,辽国萧太后趁机南侵,边关告急,朝中无能将可派,佘太君(杨家将之母)心系家国,不顾年迈,亲自上殿请缨,宋仁宗念及杨家将世代忠勇,却因朝中奸臣王强当道,对佘太君的请求犹豫不决,隐居山东穆柯寨的穆桂英,因早年与杨宗保(杨家将之后)成亲后未再归杨府,成为朝野牵挂。

佘太君深知穆桂英武艺超群、智勇双全,便派杨宗保回山搬请,穆桂英虽感念杨家恩情,却因对朝廷不公心存芥蒂,加之挂帅需抛却安逸生活,起初并不愿出山,在佘太君以“国难当头,匹夫有责”相劝,并以杨家将“一门忠烈”的精神感召下,穆桂英逐渐放下心结,当她听闻辽军已攻破边关,百姓流离失所时,终于决心挺身而出。

剧中高潮“捧印”一折,尤为震撼:穆桂英接过帅印,面对“帅”字大旗,唱出“猛听得金鼓响画角声震,唤起我破天门壮志凌云”的慷慨唱段,将穆桂英从犹豫到坚定、从闺秀到统帅的心理转变展现得淋漓尽致,她率杨家众将出征,大败辽军,保家卫国,完成了从“穆柯寨主”到“三军元帅”的华丽蜕变。

艺术特色:唱念做打中的京剧美学

《穆桂英挂帅》之所以成为经典,离不开其深厚的艺术底蕴,尤其在唱腔、表演、服饰和人物塑造上,集中体现了京剧艺术的精髓。

唱腔:梅派声腔的婉转激昂

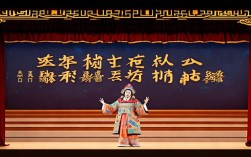

该剧由梅兰芳先生于1959年改编并首演,成为梅派晚期代表作之一,唱腔设计既保留了传统京剧的板式规范,又融入了情感表达的新意,捧印”中的核心唱段“猛听得金鼓响画角声震”,以西皮导板起头,转西皮慢板、原板,旋律由低沉婉转逐渐转向高亢激昂,通过“叫侍儿快与我把戎装端整”“挂起了帅牌我出了府门”等唱词,将穆桂英的豪情壮志与巾帼担当展现得淋漓尽致,梅派唱腔“圆、润、甜、脆”的特点,在此剧中表现为刚柔并济:既有闺阁女子的柔美,更有出征将军的刚毅,形成了独特的艺术感染力。

表演:身段与神韵的完美融合

京剧表演讲究“手眼身法步”,穆桂英的塑造更是将这一点发挥到极致,剧中,穆桂英的身份经历了“民—妻—将”的转变,表演风格也随之变化:初登场时是穆柯寨的少寨主,身段轻盈灵动,眼神中带着几分娇俏与不羁;与杨宗保对峙时,台步利落,武打动作干净利落,尽显武将风范;而在“捧印”一折中,当她接过帅印,眼神从犹豫到坚定,身从微颤到挺拔,一个“亮相”动作,靠旗高扬,翎子轻颤,将人物的内心风暴与外在气势完美结合,成为京剧舞台上的经典画面。

服饰与脸谱:符号化的人物象征

京剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,穆桂英的扮相极具代表性:出征时身着白色绣花帔凤冠,后换为女将靠旗(即“女靠”),靠旗上绣有“穆”字,象征身份;头饰上的雉鸡翎(翎子)不仅是武将的标志,更通过翎子的颤动、甩动等动作,表现人物的情绪变化,脸谱方面,穆桂英为“俊扮”,不勾画脸谱,通过面部妆容的淡雅凸显女性角色的柔美,这与传统武将的“净角”脸谱形成对比,强调其“巾帼不让须眉”的独特性。

人物塑造:立体丰满的英雄形象

与传统京剧中的“高大全”英雄不同,穆桂英的形象更具人性温度,她既有武艺高强的“神”(如“穆柯寨招亲”中轻松击败杨宗保),也有普通人的“情”:对杨宗保的爱恋、对朝廷的不信任、对出山的犹豫,这些心理细节让人物更加真实可感,正是这种“英雄气”与“儿女情”的交织,使穆桂英超越了单纯的“符号化”英雄,成为京剧舞台上最具生命力的女性角色之一。

标清版本:传统艺术的“时光胶囊”

“标清”(标准清晰度)版本的《穆桂英挂帅》,通常指早期录像带或数字转制的720p及以下清晰度的全剧记录,相较于现代高清版本,标清在画质上可能略显模糊,但正是这种“质朴”的影像,反而成为其独特价值所在。

历史价值的保存

标清版本多为上世纪80至90年代京剧名家的演出实况,如梅派传人梅葆玖、李炳淑等演绎的版本,这些影像记录了老一辈艺术家的表演状态,包括唱腔的细微变化、身段的精准度、眼神的传递等“活态”细节,梅葆玖先生在演绎“捧印”时,一个眼神的流转、一个水袖的抖动,都是通过长期舞台实践形成的“程式化”表达,这些细节在标清影像中得以保留,成为后人研究梅派表演艺术的珍贵资料。

艺术研究的“显微镜”

标清画面的相对“粗糙”,反而让观众无法过度依赖视觉冲击,而是更专注于表演本身,在穆桂英与辽军交战的武打场面中,标清画面可能无法清晰呈现武打动作的细节,但通过演员的“开打”节奏、身段协调性,仍能感受到京剧武打的“写意性”;在唱段中,标清音质虽不如高清版本饱满,但唱腔的“字头、字腹、字尾”处理、气口的运用等技巧,反而因没有过多音效修饰而更显纯粹,适合专业研究者揣摩学习。

普及传播的“亲民载体”

对于京剧初学者或普通观众而言,标清版本的《穆桂英挂帅》更具“亲和力”,其制作成本较低,传播渠道更广(如早期电视台反复播放、录像带租赁等),让更多人有机会接触这部经典;标清画面没有过多特效和镜头切换,观众能更直观地感受京剧“一桌二椅”的简约舞台美学,理解“虚实结合”“程式化表演”等核心特征,从而更好地走进传统艺术的世界。

主要人物与行当对照表

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/表演片段 |

|---|---|---|---|

| 穆桂英 | 旦(刀马旦) | 英勇果敢、深明大义 | “捧印”唱段、“挂帅”亮相 |

| 佘太君 | 老旦 | 忠勇刚毅、深谋远虑 | 上殿请缨、劝穆桂英出山 |

| 杨宗保 | 小生 | 忠孝两全、武艺高强 | 穆柯寨招亲、回山搬请穆桂英 |

| 寇准 | 老生 | 机智正直、扶持忠良 | 识破奸计、支持佘太君请缨 |

| 萧太后 | 净(旦角净) | 阴险狡诈、野心勃勃 | 点将入侵、与穆桂英对阵 |

相关问答FAQs

Q1:《穆桂英挂帅》中穆桂英的人物形象有什么特点?为什么说她是“巾帼英雄”的代表?

A1:穆桂英的人物形象具有“多面性”和“成长性”:她既是武艺超群的穆柯寨主,敢于挑战权威(如击败杨宗保);也是深明大义的杨家媳妇,懂得家国大义(最终挂帅出征);更是有血有肉的普通人,有过犹豫、有过情感,她的“巾帼英雄”特质体现在“突破传统”——在男权社会中,她以女性身份统帅三军,打破“女子不如男”的偏见;她的“英雄”底色则在于“忠义”,为国为民,不计个人得失,这种“刚柔并济”的形象,使其超越了时代局限,成为中国文化中“巾帼英雄”的典范。

Q2:观看标清版本的《穆桂英挂帅》时,应该重点关注哪些内容?与高清版本相比,有何不同?

A2:观看标清版本时,应重点关注“表演细节”和“程式化表达”:一是演员的眼神、手势、身段等“微表情”,如穆桂英“捧印”时的眼神变化,体现内心挣扎与坚定;二是唱腔的“韵味”,如梅派唱腔的“润腔”技巧,标清音质虽不完美,但能更清晰捕捉字与音的衔接;三是舞台的“写意性”,如“一桌二椅”的布景,通过演员的表演想象出战场、府邸等场景,与高清版本相比,标清版本在画质、音效上稍逊,但更强调“表演本体”,适合关注京剧艺术内核的观众;高清版本则通过技术优化,增强了视觉冲击力,更适合初次接触京剧的观众。