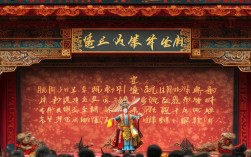

京剧《穆桂英挂帅捧印》是传统杨家将戏中的经典剧目,以北宋时期辽国入侵、杨家女将挂帅出征的故事为核心,展现了穆桂英从个人情感挣扎到毅然承担家国大义的转变,凸显了杨门忠烈的爱国精神与女性担当,剧情围绕“挂帅”与“捧印”两个关键节点展开,冲突层层递进,人物情感跌宕起伏,成为京剧舞台上久演不衰的经典。

故事始于北宋仁宗年间,辽国萧太后趁机率兵入侵中原,边关告急,朝廷上下人心惶惶,太师王强等奸臣把持朝政,排斥忠良,致使朝中无将可派,年迈的佘太君得知消息,心系国家安危,想起杨家将世代保国的忠义,尤其是儿媳穆桂英虽隐居多年,却武艺超群,是挂帅的最佳人选,佘太君决定带领杨家众女将(包括穆桂英的子女杨文广、杨金花)进京请缨。

在朝堂之上,佘太君慷慨陈词,痛陈杨家将杨继业、杨宗保父子为国捐躯的功绩,恳请皇上让杨家挂帅,宋仁宗本有顾虑,担心穆桂英作为女流之辈难以服众,奸臣王强趁机阻挠,提议以“比武选帅”决定归属,佘太君应下挑战,并言明若杨家将胜,则挂帅出征;若败,甘愿受罚。

比武场上,王强之子王伦自恃武艺高强,率先登场,扬言要独占帅印,杨文广、杨金花年少气盛,不顾穆桂英劝阻,上台应战,兄妹二人配合默契,以杨家枪法打败王伦,王伦怀恨而退,王强见状,亲自出马,与杨文广交手,将其打下擂台,危急时刻,穆桂英虽不愿再涉沙场(因丈夫杨宗保早年征辽战死,她心灰意冷,隐居多年),却见子女被欺、杨家颜面受损,一时情急,手持梨花枪上台,她枪法如神,招招致命,仅数回合便将王强打下擂台,轻松夺得帅印。

当穆桂英真正捧起帅印时,却陷入深深的挣扎,她望着帅印,想起与杨宗保夫妻情重、儿子年幼,更想起杨家将“血染沙场”的悲壮过往,不禁泪流满面,犹豫是否要再次踏上征途,佘太君语重心长地劝导她:“想当年,你的公公杨继业幽州尽忠,你的丈夫杨宗保两狼山捐躯,杨家满门忠烈,岂能因个人儿女情长误了国家大事?”杨文广、杨金花也跪地哭求:“母亲不挂帅,谁能为父报仇?谁能为国分忧?”

穆桂英的内心在“家”与“国”、“情”与“义”之间激烈碰撞,她抚摸着帅印,感受到它不仅是权力的象征,更是杨家将世代守护的责任与担当,她擦干眼泪,毅然将帅印高高捧起,发出“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的豪言壮语,这一刻,她从一个因丧夫而隐居的普通女性,转变为肩负家国使命的巾帼英雄。

挂帅后,穆桂英迅速点将整军,展现出卓越的军事才能,她号令严明,赏罚分明,带领杨家女将奔赴边关,战场上,她身先士卒,智勇双全,大败辽国军队,成功保卫了国家安宁,也为杨家将再添浓墨重彩的一笔。

| 核心情节 | 戏剧冲突与意义 | |

|---|---|---|

| 背景铺垫 | 辽国入侵,朝堂无将,佘太君决定请旨让杨家挂帅 | 外敌当前与奸臣当道的矛盾,引出杨家将的出场必要性 |

| 比武选帅 | 穆桂英为子女出气、为杨家颜面上台,打败王强父子夺得帅印 | 个人情感与责任的初步碰撞,“捧印”成为剧情转折点 |

| 捧印犹豫 | 穆桂英因丧夫之痛、子女年幼而犹豫,内心挣扎 | “小家”与“大国”的矛盾,凸显人物性格的复杂性与真实性 |

| 决心挂帅 | 佘太君劝导、子女哭求,穆桂英毅然捧印,发出“我不挂帅谁挂帅”的誓言 | 完成从“个人”到“英雄”的转变,彰显杨家将的忠义精神与女性担当 |

| 出征胜利 | 穆桂英点将整军,大败辽国,保家卫国 | 剧情圆满收尾,印证“忠勇报国”的主题升华 |

相关问答FAQs

问:穆桂英最初为何不愿挂帅?后来又是什么让她改变主意?

答:穆桂英最初不愿挂帅,主要是因为她的丈夫杨宗保早年征辽时战死沙场,她心灰意冷,认为“伴君如伴虎”,不愿再让杨家子弟陷入战场风险,更担心子女年幼无人照拂,改变她主意的主要有两方面:一是佘太君以“杨家满门忠烈”的家国大义劝导,强调杨家将世代保国的责任;二是子女杨文广、杨金花的哭求,他们希望母亲能为父报仇、为国效力,这种亲情与热血触动了穆桂英内心深处的担当,她意识到“保家卫国”才是杨家精神的内核,毅然决定挂帅。

问:“捧印”一折在京剧表演中有哪些经典艺术特色?

答:“捧印”是《穆桂英挂帅》的高潮场次,表演上极具艺术张力,在身段上,演员通过“捧印”“看印”“抖印”等动作,结合眼神的变化(从犹豫到坚定),细腻展现穆桂英的内心挣扎与决心转变;唱腔设计上,以“西皮导板”“西皮慢板”“西皮流水”等板式交替,配合“我不挂帅谁挂帅”的核心唱段,将人物的情感推向高潮;道具“帅印”的运用至关重要,演员通过捧印时的力度变化(如先轻后重)、高度(从低到高),象征责任的接受与使命的担当,整体表演既展现京剧的程式美,又深入刻画人物心理,成为“以形传神”的经典范例。