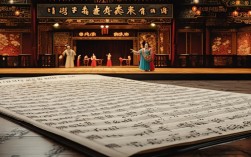

豫剧二本腔唱法是豫剧男性演员(尤其是小生、老生、武生行当)最具代表性的演唱技法之一,以其刚柔并济、真假声自然融合的独特风格,成为豫剧声腔艺术中不可或缺的重要组成部分,它既区别于以真声为主的大本腔,又不同于完全用假声演唱的老旦腔或娃娃腔,而是在传统戏曲“喊嗓”“擞音”等技法基础上,结合河南方言声调特点与演员嗓音条件,逐渐形成的一套科学且富有表现力的演唱体系。

二本腔的起源与演变

豫剧早期以男演员为主,为适应不同行当的表演需求,男性唱腔逐渐分化出大本腔(本嗓,真声演唱,多用于老生、净角)、二本腔(小嗓,真假声结合,多用于小生、武生)等不同声部,二本腔的雏形可追溯至明清时期的“梆子腔”,早期演员为模仿女性声线,在真声基础上抬高喉头、压缩声带,形成类似“童声”的高亢音色,但这种方法易导致声音单薄、缺乏张力,清代中后期,随着豫剧剧目内容的丰富(如才子佳人戏、历史征战戏增多),对小生、武生行当的唱腔表现力提出更高要求,演员们开始探索真假声过渡的技巧,逐渐将大本腔的浑厚与假声的明亮结合,形成“以真带假、以假润真”的二本腔唱法。

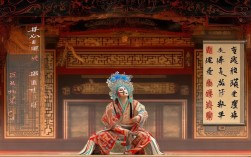

20世纪是二本腔的成熟期,以唐喜成、吴碧波为代表的艺术家通过长期实践,归纳出“脑后音”“擞腔”“滑音”等技巧,使二本腔的音域拓宽至小字一组g至小字二组d,既能表现英武豪迈的气势(如《辕门斩子》中杨延昭的唱段),又能传达细腻婉转的情感(如《西厢记》中张生的唱段),成为豫剧生行腔的“标杆”。

二本腔的发声技巧与核心要素

二本腔的独特性源于其科学的发声方法,核心在于“气息支撑、真假声平衡、共鸣腔协调”,具体可概括为以下三点:

丹田气为根,气息下沉稳

豫剧讲究“气沉丹田”,二本腔对气息的要求更高,演唱时,演员需通过横膈膜下沉、小腹收缩,将气息储存在丹田(约脐下三寸),呼气时保持气息的均匀流动,避免“飘”“浅”“挤”,例如在《秦琼起解》中“秦琼起解在路途”的唱段,开头“秦琼”二字需用丹田气托住,声音从胸腔共鸣逐渐向上过渡,既避免真声的炸裂,又防止假声的虚浮。

真假声过渡,音色统一

二本腔的“真假声结合”并非简单的“真声转假声”,而是通过“关闭唱法”(Closing)实现声带的均匀振动——中低音区以真声为主,声带振动面积大,声音浑厚;中高音区逐渐缩小声带振动面积,同时抬高软腭、打开鼻咽腔,让声音进入头腔共鸣,形成“脑后音”,使假声部分具有金属般的穿透力,三哭殿》中李世民的“孤坐江山非容易”,从“孤坐”(真声)到“江山”(真假声过渡)再到“非容易”(假声主导),三个音区的转换需如“行云流水”,无痕迹衔接。

方言润腔,韵味独特

豫剧二本腔的韵味离不开河南方言的“声调加持”,河南方言属中原官话,四声调值与普通话差异较大(如阴平“31”、阳平“42”、上声“55”、去声“24”),二本腔在演唱时会根据方言声调加入“滑音”“擞音”“顿音”等装饰音,去声”字常先下滑后上扬(如“看”字,唱作“kàn→”),增强旋律的曲折感;“阳平”字则用平直的滑音(如“人”字,唱作“rén→”),体现方言的质朴感,这些“润腔”技巧让二本腔既有戏曲的程式美,又充满河南地方的生活气息。

二本腔在不同行当的应用与表现特色

二本腔虽以男性演员为主,但不同行当因人物性格差异,在唱腔处理上各有侧重,形成“一行一腔、一腔多韵”的艺术效果。

| 行当 | 人物特点 | 二本腔特色 | 代表剧目与唱段举例 |

|---|---|---|---|

| 小生 | 英俊儒雅、多情 | 假声比例稍高,音色清亮,注重“擞腔”的俏皮 | 《西厢记》“张君瑞抬头用目瞭”(表现张生的痴情与文雅) |

| 老生(文) | 庄重沉稳、刚正 | 真声为主,假声点缀,强调“脑后音”的苍劲 | 《朝阳沟》“亲家母你坐下”(表现栓宝父亲的朴实与豁达) |

| 老生(武) | 英勇豪迈、威严 | 音色高亢,力度强,真假声转换果断 | 《辕门斩子“杨延辉坐宫院自思自想”(表现杨延辉的矛盾与威严) |

| 武生 | 飒爽矫健、勇猛 | 假声穿透力强,常用“炸音”增强气势 | 《穆桂英挂帅“辕门外三声炮如同雷震”(表现杨宗保的少年英武) |

二本腔的传承与当代发展

随着时代变迁,豫剧二本腔在传承中不断创新,老一辈艺术家如唐喜成创立“唐派”二本腔,将“脑后音”与“二本腔”结合,形成“刚柔相济、含蓄深沉”的“豫东调”风格,成为豫剧生行的主流唱法;当代演员如李树建、贾文龙等,在保留传统技法的基础上,融入美声唱法的共鸣原理,拓宽二本腔的音域和表现力(如在《焦裕禄》中用二本腔表现焦裕禄的悲怆与坚定)。

二本腔的传承也面临挑战:部分年轻演员为追求“高音”滥用假声,忽视丹田气的支撑,导致声音“飘”“尖”;现代观众审美多元化,传统程式化的唱腔需与当代音乐元素结合(如加入交响乐伴奏、创新旋律),才能吸引年轻受众,对此,业内专家提出“守正创新”的原则:既要保留“丹田气”“脑后音”等核心技法,又要通过剧目创新(如现代戏、新编历史剧)让二本腔贴近当代生活,实现“老腔新唱”。

相关问答FAQs

Q1:二本腔和普通大本腔的主要区别是什么?

A1:二本腔与大本腔的核心区别在于发声方法和音色表现,大本腔以真声(本嗓)为主,音域较窄(通常在小字一组c到小字二组g),音色浑厚质朴,多表现沉稳、粗犷的人物(如《下河东》中的赵匡胤);二本腔则采用真假声结合,音域更宽(小字一组g到小字二组d),音色刚柔并济,既能表现英武豪迈(如《辕门斩子》的杨延昭),也能传达细腻情感(如《西厢记》的张生),大本腔强调胸腔共鸣,二本腔则需丹田气、头腔共鸣、鼻咽腔共鸣协同作用,技巧性更强。

Q2:学习二本腔最难掌握的技巧是什么?如何突破?

A2:学习二本腔最难掌握的是“真假声的无缝过渡”和“丹田气的稳定支撑”,很多初学者在换声区(通常在小字二组c左右)会出现“断层”“破裂音”,或因气息不足导致声音“虚”“抖”,突破方法需结合理论与实践:一是加强气息训练,如“慢吸慢呼”“数葫芦”等练习,增强丹田控制力;二是通过“哼鸣”“吹唇”等打开共鸣腔,找到“头声”位置;三是在老师指导下,从简单的“滑音练习”(如从“mi”滑到“sol”)开始,逐步掌握真假声转换的“支点感”;四是多听传统名家的唱段(如唐喜成的《三哭殿》),模仿其“润腔”技巧,体会“以情带声”的演唱状态。