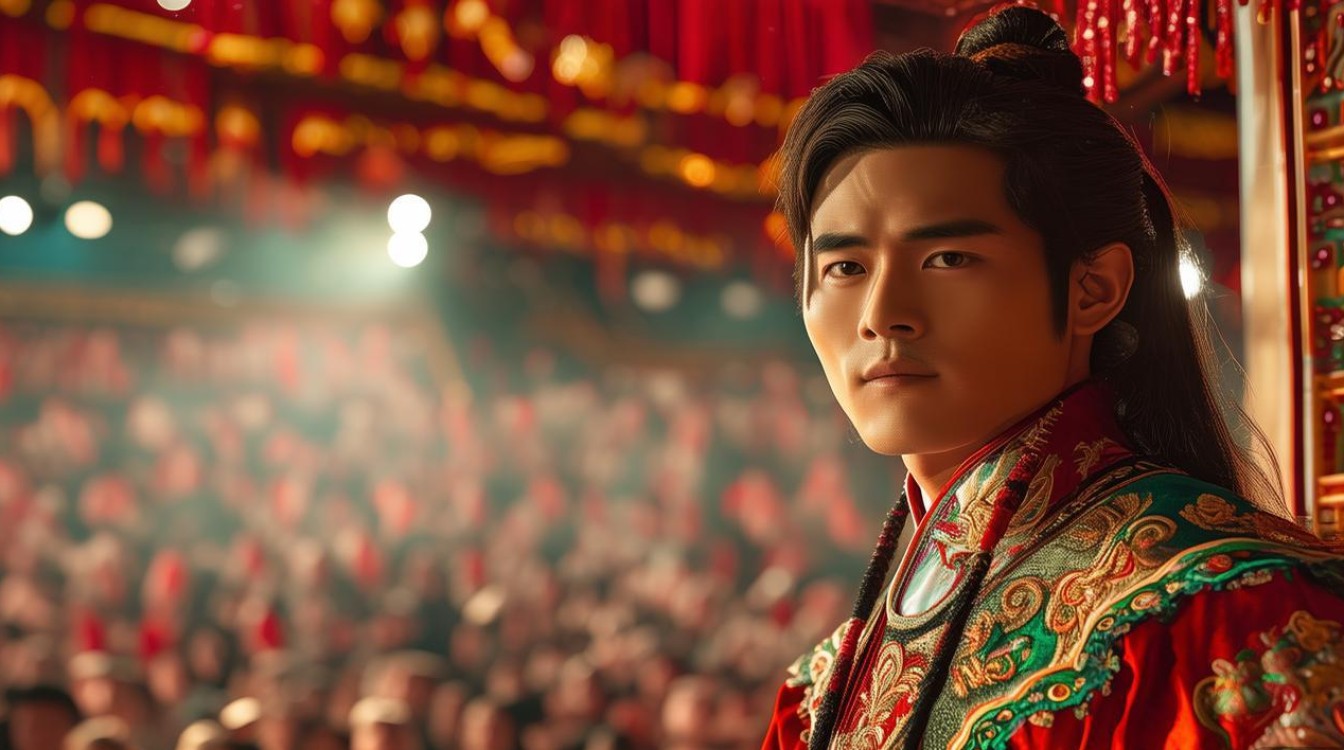

甘罗作为战国时期秦国的少年名臣,其“十二拜相”的传奇故事在传统戏曲中常被搬演,尤以“生”行当为主演的《甘罗拜相》等剧目最为经典,形成独具特色的“戏曲生甘罗全场”表演,这一表演集历史演绎、艺术加工与行当特色于一体,通过程式化的舞台语言,将少年英才的智慧与气度展现得淋漓尽致。

甘罗的历史原型为秦国左丞相甘茂之孙,自幼聪慧,能言善辩,曾出使赵国,凭三寸不烂之舌说服赵王割让五城,助秦国拓展疆土,后被秦王封为上卿,戏曲创作者基于这一史实,通过虚构与夸张,构建了“拜师学艺”“智斗吕不韦”“出使赵国”“金殿封赏”等经典场次,使故事更具戏剧冲突,以下为《甘罗拜相》主要场次及表演要点:

| 场次 | 情节 | 表演要点 |

|---|---|---|

| 拜师学艺 | 甘罗拜师鬼谷子,学习兵法与谋略,展现过人天赋 | 文小生扮相,头戴束发紫金冠,身着月白箭衣,通过“台步”与“水袖”表现少年灵动,念白脆亮,突出“慧根” |

| 智斗吕不韦 | 吕不韦刁难甘罗,让其取“公鸡蛋”,甘罗反将一军,以“君王无父”讽喻其专权 | 身段灵活,眼神机敏,唱腔以【西皮流水】板式表现急智,念白用“韵白”凸显语言锋芒,与老生扮相的吕不韦形成鲜明对比 |

| 出使赵国 | 甘罗率车马出使赵国,面对赵王刁难,以“弱国无外交却凭智取胜”说服赵王割地 | 武小生身段,跨马趟马的“翎子功”展现少年英姿,唱腔转【二黄慢板】,沉稳中透出果敢,念白抑扬顿挫,体现外交辞令的张力 |

| 金殿封赏 | 秦王论功行赏,甘罗婉拒官职,只求“为母请封”,彰显孝道与淡泊 | 表情温润,唱腔用【反二黄】抒发情感,水袖轻舞表现谦逊,与帝王(老旦或净角)的互动中凸显少年品格 |

“生甘罗全场”的表演核心在于“形神兼备”:形上,以文小生的“清秀”与武小生的“英武”结合,通过“扇子功”“翎子功”等技巧展现少年气度;神上,则通过眼神与念白的“机敏”传递人物智慧,唱腔上,多采用高亢明亮的“西皮”与深沉抒情的“二黄”结合,板式变化随情节起伏,如智斗时用快板显急智,封赏时用慢板抒真情,念白讲究“韵白”与“散白”的切换,既有文人的雅致,又有少年的活泼。

从文化内涵看,“生甘罗全场”不仅是对历史故事的演绎,更承载着中国传统价值观中对“少年早慧”“忠孝两全”“智勇双全”的推崇,戏曲通过程式化的表演,将抽象的品德具象为可感的舞台形象,让观众在审美中感受智慧的力量与人格的魅力,此类剧目的传承,也体现了戏曲艺术对历史人物的创造性转化,让经典故事在当代焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的甘罗形象与历史人物甘罗有何异同?

A1:相同点在于核心情节(如出使赵国、拜相)与人物特质(聪慧、善辩);不同点在于戏曲增加了虚构情节(如拜师鬼谷子、智斗吕不韦),并通过艺术夸张强化了少年英雄的戏剧性,使人物更具舞台感染力。

Q2:生行扮演甘罗时,如何通过身段表现人物性格?

A2:生行通过“台步”的轻快显灵动,“水袖”的翻飞显机敏,“翎子功”的抖动显英气,如“出使”场次中的跨马趟马,用稳健的台步与利落的翎子动作,既展现少年使臣的威仪,又暗含智勇双全的底色,与文戏中的温润形成互补。