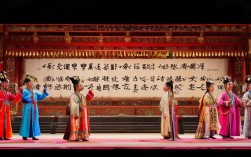

戏曲作为中国传统艺术的集大成者,其唱腔体系如同一幅幅情感画卷,而“悲腔”无疑是其中最触动人心的笔触,它不仅是角色命运的声音载体,更是民族情感记忆的活态传承,从宫廷雅乐到田间俚曲,悲腔以独特的音乐语言,将人生的无常、世道的艰难、爱恨的纠葛,浓缩于一声声或苍凉、或凄婉、或激越的唱念之中,成为跨越时空的情感共鸣密码。

悲腔的艺术魅力,首先源于其“声情合一”的旋律构建,不同于欢快唱腔的明快跳跃,悲腔在音阶选择上偏爱下行级进与低回徘徊,如京剧“反二黄”唱段,以低沉的调性铺陈,似叹息如哽咽;越剧“弦下腔”则通过降低定弦,营造出压抑如雾的听觉氛围,每一个滑音都仿佛浸透泪水,节奏上,悲腔常以散板、慢板为主,通过自由延长的拖腔放大情感张力——秦腔“苦音”中的“拖腔”可长达十余拍,演员以“擲音”“擞音”技法让声带在气息支撑下微微颤抖,模拟出哭腔的哽咽感,却又比真实哭泣更具艺术提炼的厚度,这种“哭中带唱,唱中有哭”的表达,让悲腔超越了简单的情绪宣泄,成为有层次、有叙事的情感流动。

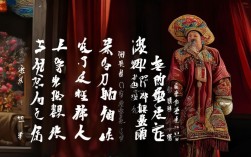

悲腔的情感表达并非单一化的“悲伤”,而是根据人物命运与剧情需要,呈现出“哀、怨、愤、苦、凄”等多重维度,从个体命运的哀伤(如《窦娥冤》中“没来由犯王法,不提防遭刑宪”的泣血控诉),到家国情怀的悲愤(如《野猪林》中“林冲踏雪”唱段,对世道不公的悲鸣),再到爱情悲剧的凄美(如《梁祝》中“哭灵”的“一寸相思一寸灰”,以声声断肠诉说天人永隔),悲腔通过“字正”与“腔圆”的配合,让每个字都带着情感重量:京剧青衣的“脑后音”传递出绝望中的坚韧,老生的“擞音”中藏着英雄末路的苍凉,小生的“假声”则诉说着书生文弱的悲戚,这种“因人设腔,因情定调”的创作智慧,让悲腔成为角色灵魂的声音外化。

不同地域的戏曲剧种,因文化基因与音乐传统的差异,让悲腔呈现出千姿百态的地域风情,下表列举了部分代表性剧种悲腔的特点与经典呈现:

| 剧种 | 代表剧目 | 悲腔核心特点 | 经典唱段情感锚点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | “反二黄”苍劲,“南梆子”婉转 | 英雄末路、爱侣诀别的无奈 |

| 越剧 | 《梁祝》 | “弦下腔”凄美,滑音如泣 | 生死离别、至情至痛的执着 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | “彩腔”质朴,“哭板”哀伤 | 夫妻分离、人神殊途的悲苦 |

| 川剧 | 《情探》 | “帮腔”激越,高腔穿云 | 冤魂索命、情断义绝的决绝 |

| 秦腔 | 《三滴血》 | “苦音”高亢,炸音撕裂 | 被诬蒙冤、父子离散的悲怆 |

悲腔之所以能穿越千年打动人心,深植于中国传统文化“哀而不伤”的悲剧美学,它不同于西方悲剧的“崇高毁灭”,而是在悲情中保留一丝希望,在苦难中彰显人性光辉——如《白蛇传》中“断桥”唱段,白素贞的悲腔中既有对许仙的怨,更有对爱情的坚;如《牡丹亭》中“寻梦”的慢板,杜丽娘的哀叹里藏着对生命的觉醒,这种“悲中见美,苦中带韧”的内涵,让悲腔成为民族情感的“减压阀”,让观众在“观他人之悲”中释放自身情绪,获得精神慰藉与情感升华。

FAQs:

问:戏曲中的“悲腔”与“哭腔”是一回事吗?

答:并非一回事。“哭腔”是悲腔的一种具体表现手法,通过模拟哭泣的声调(如颤音、滑音、气声)强化悲情,多用于情绪爆发的瞬间(如《穆桂英挂帅》中“捧印”的哭腔);而“悲腔”是一个更宽泛的美学概念,它涵盖旋律设计、节奏处理、发声技巧、情感表达等多维度,既包含“哭腔”的直白宣泄,也包含含蓄内敛的哀叹(如昆曲《长生殿》中“哭像”的慢板悲腔),更注重通过整体声腔营造悲剧氛围,传递人物命运的厚重感与复杂性。

问:现代年轻人为什么还会被戏曲中的“悲腔”打动?

答:现代年轻人对悲腔的共鸣,源于其“情感真实性”与“文化共通性”,悲腔所表达的对命运的抗争、对爱情的坚守、对不公的控诉,是跨越时代的共通情感体验——在快节奏、高压力的现代社会,这种直抵内心的情感宣泄反而成为观众释放情绪的出口;悲腔的艺术魅力在于“以简驭繁”,它没有复杂的配器,仅凭人声与锣鼓就能构建起完整的情感世界,这种“留白式”的表达给观众留下想象空间,让每个人都能在其中找到自己的影子,从而实现情感上的“双向奔赴”,戏曲影视化、年轻演员的创新演绎(如用流行元素改编悲腔唱段),也让悲腔以更贴近年轻人的方式焕发新生。