“水淹七军”是京剧传统剧目《关羽走麦城》中的核心情节,取材于《三国演义》第七十四回,展现了关羽镇守荆州期间北伐曹魏,于樊城一带水淹于禁七军的经典战役,这一场景在京剧舞台上通过程式化的表演、写意的舞台美术和鲜明的角色塑造,将战争的宏大与人物的悲勇融为一体,成为红生行当的代表性剧目之一。

剧情脉络:天时、地利、人和的史诗之战

京剧“水淹七军”的剧情以关羽北伐为背景:刘备取汉中后,关羽率军攻打樊城,曹操派于禁、庞德率领七军救援,关羽深知樊城地势低洼,又逢秋雨连绵,遂命士兵筑坝蓄水,决堤放水,洪水汹涌淹没七军,于禁投降,庞德拒不降蜀,最终被俘,剧情围绕“智”“勇”“义”展开:关羽的审时度势、庞德的忠勇不屈、于禁的怯懦无能,通过紧凑的冲突层层递进,最终在“水淹”的高潮中达到顶点。

京剧对原著情节进行了戏曲化的提炼,弱化了战争的血腥,强化了“水”的意象——用蓝色绸缎象征波涛,用演员翻滚的身段表现洪水冲击,通过虚实结合的手法,将史书中的文字记载转化为舞台上的视觉与听觉冲击。

核心人物塑造:行当特色与人格光辉

京剧“水淹七军”的成功离不开对人物的精准刻画,不同行当的表演特点使角色形象鲜明立体。

关羽:红生的“忠义”化身

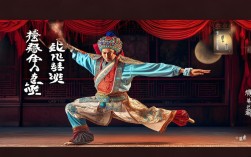

关羽是红生行当的典范,扮相为“红脸、绿蟒、黑髯、凤冠”,唱念以“炸音”和“脑后音”为主,凸显其威严与正气,在“水淹”场景中,关羽的表演以“静”制动:端坐中军帐,手持青龙偃月刀,眼神凝视远方,通过“推髯”“捋髯”等细微动作,展现其运筹帷幄的沉稳,当洪水成功淹没七军时,关羽的唱腔转为高亢的“西皮流水”,如“旌旗招展翻波浪,管教那曹贼丧长江”,配合“亮相”动作,将胜利的豪迈与统帅的气度融为一体。

庞德:净行的“刚烈”悲歌

庞德作为曹将,由净行应工,勾“黑脸”或“白脸”,突出其勇猛与刚直,在“水淹”后的激战中,庞德身着靠甲,手持大刀,以“蹦跳”“翻扑”等武打动作表现突围的顽强,被俘后,面对关羽的劝降,庞德的唱腔苍劲悲凉,如“我乃西凉庞德士,岂肯投降汉寿亭侯”,通过“嘎调”展现其宁死不屈的气节,最终被斩时,以“僵尸倒”的绝技,身体向后挺直倒地,将人物的悲壮感推向极致。

于禁:老生的“怯懦”对比

于禁由老行扮演,扮相为“白脸、紫蟒、黑三髯”,唱念以苍哑的“衰音”为主,突出其外强中干的性格,在洪水来袭时,于禁的表演以“抖髯”“踉跄”动作表现慌乱,跪地求饶时,唱腔低沉如“七军被困无处走,只得下马拜投降”,与庞德的刚烈形成鲜明对比,强化了忠奸善恶的主题。

以下为主要人物行当与表演特点对照表:

| 人物 | 行当 | 扮相特点 | 表演动作/唱腔特色 | 人物形象 |

|---|---|---|---|---|

| 关羽 | 红生 | 红脸、绿蟒、黑髯、凤冠 | “推髯”“捋髯”,高亢“西皮流水”,沉稳亮相 | 忠勇威严、智勇双全 |

| 庞德 | 净 | 黑脸/白脸、靠甲、大刀 | “蹦跳”“翻扑”,“嘎调”唱腔,“僵尸倒”绝技 | 刚烈不屈、忠勇悲壮 |

| 于禁 | 老生 | 白脸、紫蟒、黑三髯 | “抖髯”“踉跄”,苍哑“衰音”,跪地求饶 | 怯懦无能、贪生怕死 |

舞台美术与表演技巧:虚实相生的战争史诗

京剧“水淹七军”的舞台美术以“写意”为核心,通过象征性道具和程式化动作表现洪水与战争,舞台背景不写实绘水波,而是用蓝色绸缎从天而降,演员手持“水旗”翻腾,配合锣鼓点“急急风”和“抽头”,模拟水流声与浪涛声,营造出“水势如山”的震撼效果。

武打设计上,“水淹”场景融合了“打出手”“翻跌”等技巧:饰演七军士兵的演员以“抢背”“僵尸”等动作表现溺水,庞德与蜀将的打斗则以“刀花”“挡腿”展现激烈对抗,关羽则始终以“静”制动,仅在胜利时以“起霸”动作收尾,形成“动”与“静”的对比,凸显其统帅地位。

音乐伴奏方面,京胡、唢呐、锣鼓等乐器共同烘托气氛:关羽决策时用舒缓的“慢板”,蓄水时用急促的“快板”,洪水决堤时用高亢的“导板”,通过节奏变化推动剧情发展,使观众在听觉中感受战争的紧张与恢弘。

文化内涵:忠义观与审美表达的融合

“水淹七军”不仅是一场战争戏,更承载着中国传统文化中的“忠义”价值观,关羽的“忠”对刘备、对蜀汉的坚守,庞德的“义”对曹魏的知遇之恩,于禁的“叛”对利益的屈从,通过舞台对比,让观众在审美体验中感悟善恶是非。

京剧通过“虚实相生”的艺术手法,将宏大的历史事件浓缩于方寸舞台,体现了中国传统美学“以形写神”的追求——不追求逼真的场景再现,而是通过演员的表演激发观众的想象力,使“水淹”这一历史场景在戏曲舞台上获得了永恒的生命力。

相关问答FAQs

Q1:京剧《水淹七军》中关羽的“推髯”动作有何含义?

A:“推髯”是关羽表演中的标志性动作,指用手轻轻推动髯口(假胡须),这一动作主要有三层含义:一是表现关羽思考时的沉稳,如在决策水淹七军时,“推髯”配合凝神远眺的眼神,凸显其运筹帷幄的智慧;二是彰显统帅的威严,在胜利后“推髯”亮相,展现其胜利的自豪与气度;三是通过髯口的轻微摆动,暗示人物内心的波澜,如面对庞德时的惋惜与对敌军的愤怒,使形象更加丰满。

Q2:庞德被俘后的唱段为何体现其刚烈性格?

A:庞德被俘后的唱段以“嘎调”和高亢的唱腔为核心,如“我乃西凉庞德士,生为曹魏死为鬼”“宁为玉碎不为瓦全,休要劝降快快杀我”。“嘎调”是京剧中的高音唱法,声音尖锐激越,象征人物不屈的情绪;唱词中“生为曹魏死为鬼”“宁为玉碎”等直白有力的表达,直接点明其忠勇立场;配合“昂首”“挺胸”的身段,将人物的刚烈与悲壮推向高潮,使观众深刻感受到其“忠义”高于生命的气节。