戏曲表演中,脚上动作是塑造人物、推动剧情、展现技艺的核心环节,通过不同步法、身法与技巧的组合,演员能精准传递人物的身份、性格与情感状态,这些动作历经数百年发展,形成了一套系统化的训练体系,大致可分为基本功步法、行当特有动作及高难度技巧三类,每一类都承载着独特的艺术表现功能。

基本功步法:表演的“基石”

戏曲脚上动作的基础在于“步法”,这是演员舞台移动的核心,要求“稳、准、轻、快”,且需与手、眼、身、法、步协调统一,常见的基本步法包括以下几种:

| 步法名称 | 动作要领 | 适用场景/行当 |

|---|---|---|

| 圆场 | 双脚快速交替,沿圆弧路线移动,上身保持平稳,裙摆或靠旗随步法飘动,形成“行云流水”的视觉效果。 | 生、旦、净、丑通用,多用于行路、赶路,如《贵妃醉酒》中杨玉环的“醉酒圆场”。 |

| 蹉步(搓步) | 一脚为轴,另一脚脚尖点地快速横向或前后搓动,身体随之小幅晃动,表现慌乱、急促或疲惫。 | 丑角、旦角(如《拾玉镯》中孙玉姣的“蹉步拾镯”),或武戏中败逃时的“败蹉步”。 |

| 丁字步 | 两脚呈“丁”字站立,前脚脚尖朝前,后脚脚尖斜向,重心在前脚,多用于静态亮相或准备动作。 | 生角(老生、小生)的站姿,如《空城计》中诸葛亮登城时的“丁字步亮相”。 |

| 八字步 | 两脚脚尖分别朝左右两侧,形成“八”字,重心居中,步伐稳健,多表现从容或庄重的状态。 | 净角(花脸)的台步,如《霸王别姬》中项羽的“八字步”,凸显其威猛气概。 |

| 碾步 | 以脚掌或脚跟为轴,转动脚部改变方向,动作细腻,常用于转身或衔接其他步法。 | 旦角(青衣)的转身,如《霸王别姬》中虞姬舞剑时的“碾步转身”,体现柔美与流畅。 |

行当特有脚上动作:身份的“标签”

戏曲行当分工精细,不同行当的脚上动作因人物性格、身份差异而形成鲜明特色,成为行当的“识别符号”。

生角(男性角色)的步法注重“稳中带雅”,老生(如《捉放曹》中的陈宫)多穿厚底靴,步伐沉稳,迈步时脚跟先着地,凸显儒雅或沧桑;小生(如《西厢记》中的张生)则步伐轻快,脚尖微翘,表现书生的风流倜傥;武生(如《长坂坡》中的赵云)的步法刚劲有力,“起霸”“走边”等程式中,结合“蹦跳”“跨腿”等动作,展现武将的矫健。

旦角(女性角色)的步法以“柔美细腻”为核心,青衣(如《二进宫》中的李艳妃)多穿“跷”(传统戏曲中女性特制的高底鞋),行走时如弱柳扶风,“碎步”(小步快移)常用于表现悲伤或沉思;花旦(如《红娘》中的红娘)步伐活泼,“跳蹉步”“扭腰步”结合手势,凸显丫鬟的机灵俏皮;武旦(如《穆柯寨》中的穆桂英)则融合武生步法,踩跷完成“翻跳”“踢枪”等动作,展现巾帼英雄的飒爽。

净角(花脸)的步法强调“威猛豪放”,由于角色多为性格粗犷的将帅或神怪,步法幅度大,如“霸步”(双脚交替落地,沉重有力)、“跳大字”(双脚跳起分开落地),配合靠旗、髯口,凸显人物的气势,如《野猪林》中的鲁智深,步法如“猛虎下山”,极具压迫感。

丑角(喜剧角色)的步法以“诙谐滑稽”为特色,文丑(如《群英会》中的蒋干)多穿“矮方靴”,走“矮步”(屈膝蹲身,小步挪动),配合摇头晃脑,表现滑稽;武丑(如《三岔口》中的刘利华)则融合翻跳、跌扑,步法灵活敏捷,如“蹦跳步”“鹞子翻身”,凸显武丑的机智与武艺。

高难度技巧动作:技艺的“巅峰”

除基础步法外,戏曲脚上动作还包含大量高难度技巧,这些动作需演员经长期苦练,多用于武戏或特定情节,以增强舞台表现力。

翻跌类:如“吊毛”(向后翻头肩着地,如《贵妃醉酒》中杨玉环的“卧鱼”后接“吊毛”)、“抢背”(向前翻肩背着地,表现跌倒或受击)、“云里翻”(空中翻转一周落地,武戏中表现厮杀的高潮)。

跳跃类:如“飞脚”(单脚起跳,另一腿踢击空中,落地后接“旋子”)、“旋子”(双腿腾空旋转360度,展现武者的轻盈)、“弹跳”(连续小跳,表现激动或逃窜)。

特技类:如“跷功”(旦角踩跷行走,需脚趾力量支撑,如《穆柯寨》中穆桂英的“踩跷走边”)、“僵尸”(挺身后仰倒地,需腰部控制,表现惊吓或昏厥)、“窜毛”(向前或向后头顶翻转落地,多用于神怪角色)。

戏曲脚上动作是“唱念做打”中“做”与“打”的重要组成部分,从基础步法的“稳准轻快”,到行当特色的“身份标识”,再到高技巧的“惊险绝妙”,不仅展现了演员深厚的功底,更通过肢体语言传递了人物的情感与剧情的张力,这些动作既是戏曲艺术的“活化石”,也是中华传统美学的集中体现。

相关问答FAQs

Q1:戏曲演员的脚上动作需要多长时间的训练?

A1:戏曲脚上动作的训练是长期且艰苦的,通常从幼年(6-10岁)开始“开蒙”,先练习站姿(如丁字步、八字步)、压腿、踢腿等基础,再逐步学习圆场、蹉步等步法,一般需3-5年才能掌握基本步法;行当特有动作(如旦角跷功、武生霸步)和高难度技巧(如吊毛、旋子)则需要5-10年甚至更久的苦练,且需结合舞台实践不断打磨,才能达到“形神兼备”的境界。

Q2:为什么戏曲演员要穿厚底鞋或踩跷做脚上动作?

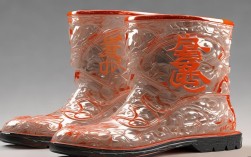

A2:厚底鞋(如生角、净角穿的“厚底靴”)和跷(旦角踩的高底鞋)不仅是戏曲服饰的组成部分,更具有功能性,厚底鞋能增加演员身高,凸显角色的威严或身份(如帝王、将帅),同时厚鞋底能缓冲跳跃落地时的冲击力,保护脚踝;跷则通过模仿古代女性“缠足”的形态,放大步法的柔美与纤细,旦角踩跷行走时需脚趾发力,能更好地展现“三寸金莲”的轻盈与含蓄,是传统戏曲“写意美”的体现。