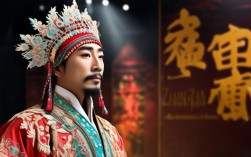

金不换,本名金佩华,1965年1月出生于河南省开封市,是当代豫剧界杰出的“唐派”(唐喜成创立)代表人物,国家级非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人,中国戏剧“梅花奖”得主,享受国务院政府特殊津贴专家,他以高亢激越的唱腔、精准传神的表演和对传统艺术的执着坚守,成为豫剧唐派艺术的重要传承者与弘扬者,在戏曲界享有“金嗓子”“唐派第一小生”的美誉。

早年经历与艺术启蒙

金不换自幼受家庭熏陶,喜爱戏曲艺术,1978年,13岁的他考入河南省戏曲学校(今河南艺术职业学院),师从豫剧名宿李斯忠、王素君等,主攻文武小生,兼习老生,在校期间,他刻苦钻研,以扎实的功底和悟性脱颖而出,1981年便在河南省戏曲学校学生汇演中凭借《白蛇传·断桥》中的许仙一角获得好评,1984年毕业后,他分配至河南省豫剧三团(原河南省歌剧团),开始了专业戏曲演员生涯,初入剧团时,他跑过龙套、演过配角,但始终未放弃对艺术的追求,常常利用业余时间揣摩唐喜成大师的唱腔,多次登门求教,终以诚意打动唐喜成,被收为关门弟子,正式成为唐派艺术传人。

艺术传承与代表剧目

拜师唐喜成后,金不换系统学习了唐派“脑后音”“擞音”等核心唱腔技巧,将唐派“刚健明亮、朴实豪放”的艺术风格融入自身表演,他嗓音条件得天独厚,音域宽广,高音区清亮挺拔,低音区浑厚沉稳,尤其擅长塑造正直刚毅、性格鲜明的舞台形象,从艺四十余年,他主演了数十部经典剧目,涵盖文武小生、老生等多个行当,代表剧目包括《三哭殿》《血溅乌纱》《七品知县卖红薯》《大祭桩》《秦香莲》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等。

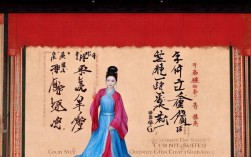

在《三哭殿》中,他饰演的唐太宗,通过“跪殿”一场的唱做结合,将帝王的爱子之心与家国大义展现得淋漓尽致,其“打金枝”唱段“孤坐江山非容易”成为豫剧经典,至今广为传唱;《七品知县卖红薯》中,他饰演的唐成,以诙谐幽默的表演和富有生活气息的唱腔,将小官不畏强权、心系百姓的形象刻画入微,该剧不仅成为河南豫剧院的保留剧目,还被搬上荧幕,影响深远;《血溅乌纱》中,他饰演的严天民,则以层层递进的情感表达,将清官面对权贵压迫时的挣扎与坚定诠释得感人至深,被誉为“唐派小生巅峰之作”。

艺术成就与社会影响

金不换的艺术成就得到了业界的高度认可,1999年,凭借《血溅乌纱》《七品知县卖红薯》中的精彩表演,他荣获第十七届中国戏剧梅花奖,成为豫剧唐派历史上首位获此殊荣的小生演员,2008年,他被文化部认定为“国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧代表性传承人”,肩负起传承唐派艺术的重任,他还曾获得“文华表演奖”“上海白玉兰戏剧表演奖提名”“河南省戏剧大赛文华大奖”等多项国家级、省级奖项,并多次随团赴新加坡、马来西亚、法国、加拿大等国家及地区演出,将豫剧艺术推向国际舞台。

在社会职务方面,金不换现任河南豫剧院副院长、河南省剧协副主席、中国戏剧家协会会员,同时担任郑州大学、河南大学等高校客座教授,致力于戏曲人才培养,他多次参与“非遗进校园”“戏曲公益讲座”等活动,亲自授课、示范,培养了大批青年演员和学生,为豫剧艺术的传承注入新活力,其主演的剧目被录制成光盘、数字化影像,成为豫剧教学与传播的重要资料。

传承创新与艺术理念

作为唐派传人,金不换始终坚持“守正创新”的艺术理念,在继承唐派传统的基础上,他结合当代观众的审美需求,对唱腔、表演进行适度创新:如在《大祭桩》中融入现代音乐元素,增强唱段的层次感;在《穆桂英挂帅》中通过形体语言的优化,强化人物英姿飒爽的舞台形象,他常说:“传统艺术不是老古董,要在尊重传统的前提下,让年轻人听得懂、喜欢看。”他还积极推动豫剧与现代传媒融合,参与拍摄戏曲电影、短视频等,利用新媒体扩大豫剧受众群体,让古老艺术焕发新生。

主要艺术经历年表

| 时间 | 阶段/事件 |

|---|---|

| 1978-1984年 | 就读于河南省戏曲学校,主攻文武小生,师从李斯忠、王素君等。 |

| 1984年 | 毕业分配至河南省豫剧三团,开始专业演员生涯。 |

| 1986年 | 拜唐喜成为师,成为唐派关门弟子,系统学习唐派艺术。 |

| 1990年 | 主演《七品知县卖红薯》,获河南省戏剧大赛一等奖,确立“唐派小生”地位。 |

| 1999年 | 凭借《血溅乌纱》《七品知县卖红薯》获第十七届中国戏剧梅花奖。 |

| 2008年 | 被认定为国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人。 |

| 2010年 | 任河南豫剧院副院长,推动豫剧剧目创作与人才培养。 |

| 2015年 | 主演戏曲电影《七品知县卖红薯》,获中国戏曲电影展“优秀影片奖”。 |

| 2020年至今 | 开展“豫剧唐派艺术全国巡演”,并担任高校客座教授,培养青年戏曲人才。 |

相关问答FAQs

Q1:金不换在豫剧唐派传承中做出了哪些突出贡献?

A1:金不换作为唐派关门弟子,不仅完整继承了唐喜成大师的“脑后音”“擞音”等核心唱腔技巧,更通过数十年的舞台实践,将唐派艺术从“流派传承”发展为“流派品牌”,他主演的多部剧目成为唐派经典教材,培养的青年演员(如刘雯卉等)已成为豫剧界中坚力量;他通过非遗传承、校园讲座、国际演出等方式,扩大了唐派艺术的受众范围和影响力,使这一流派在当代仍保持旺盛生命力。

Q2:金不换的代表剧目《七品知县卖红薯》为何能成为豫剧经典?

A2:《七品知县卖红薯》之所以成为经典,首先在于其“小人物大情怀”的主题——通过七品知县唐成“卖红薯断案”的故事,塑造了清正廉洁、心系百姓的基层官员形象,贴近民众情感;金不换的表演将唐派唱腔的“高亢激越”与喜剧表演的“诙谐幽默”完美结合,唱段如“当官不为民做主,不如回家卖红薯”既朗朗上口又充满力量,成为豫剧标志性唱段;该剧在舞美、服装等方面融入现代元素,兼顾传统审美与当代观赏性,历经数十年仍深受观众喜爱。