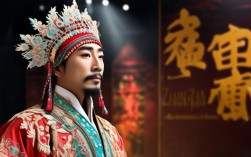

李小才,豫剧界一位深耕舞台数十载的知名老生演员,以其扎实的唱念功底、鲜明的人物塑造和深厚的艺术修养,成为豫剧唐派艺术的重要传承者与践行者,其艺术生涯扎根中原沃土,既承袭了传统豫剧的醇厚韵味,又融入了时代审美的创新表达,在戏曲舞台上留下了众多令人印象深刻的经典形象。

个人基本信息

| 项目 | |

|---|---|

| 姓名 | 李小才 |

| 性别 | 男 |

| 出生年份 | 1965年 |

| 籍贯 | 河南省周口市 |

| 师承 | 豫剧表演艺术家唐喜成(唐派创始人)及其弟子谷桂芳 |

| 行当 | 老生(以文武老生、衰派老生见长) |

| 所属院团 | 河南省豫剧院一团 |

| 社会职务 | 中国戏剧家协会会员、河南省非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人 |

艺术经历

李小才的艺术之路始于童年,自幼受家乡戏曲氛围熏陶,10岁考入周口市戏曲学校,主攻老生行当,在校期间,他刻苦钻研老生唱腔的“脑后音”“擞腔”等技巧,打下了坚实的声腔基础,1983年,他以优异成绩毕业后被河南省豫剧院一团选中,成为该团青年演员,入团后,他有幸拜入唐喜成门下,系统学习唐派艺术,唐喜成先生以其“唐派”独特的“二本腔”(假声)唱腔闻名,要求演员嗓音高亢而不失苍劲,行腔流畅且富有韵律,李小才深得真传,不仅掌握了唐派唱腔的精髓,更在人物内心刻画上融入了自己的理解,逐渐形成了“以情带声、声情并茂”的表演风格。

从艺40余年来,李小才先后在《三哭殿》《辕门斩子》《血溅乌纱》《七品芝麻官》《大祭桩》等数十部传统戏与新编历史剧中担任主角,他在《三哭殿》中饰演的唐太宗,既保留了唐派唱腔的激越高亢,又通过眼神、身段的细微变化,展现了帝王的威严与舐犊情深;在《血溅乌纱》中饰演的严天民,则通过“跪雪”“顶灯”等高难度动作,将清官的刚正不阿与悲愤无奈演绎得淋漓尽致,被誉为“活着的严天民”,除传统剧目外,他还积极参与现代戏创作,在《焦裕禄》《村官李天成》等剧目中塑造了贴近现实的人物形象,拓展了豫剧老生的表演边界。

近年来,李小才致力于豫剧艺术的传承与推广,不仅带徒授艺,培养了20余名青年演员,还多次参与“戏曲进校园”“非遗文化展演”等活动,走进高校、社区、乡村,让更多观众了解豫剧的魅力,2020年,他主演的豫剧现代戏《银杏树下》获得河南省第十一届戏剧大赛文华大奖,其表演被评价为“用传统程式演绎当代生活,既有豫剧的‘根’,又有时代的‘魂’”。

艺术特色与成就

李小才的表演艺术以“唱、念、做、舞”的全面融合见长,尤其注重唱腔的情感表达与人物性格的立体塑造,他的唱腔在唐派基础上,融入了豫东调的明亮与豫西调的深沉,形成了“刚柔相济、收放自如”的独特风格,既能驾驭慷慨激昂的“快板”,也能演绎缠绵悱恻的“慢板”,被誉为“豫剧老生行当的‘金嗓子’”,在表演上,他注重“以形传神”,无论是袍带老生的庄重,还是衰派老生的悲苦,都能通过精准的身段、眼神和程式动作,让观众直观感受到人物的内心世界。

其艺术成就获得了业界广泛认可,曾先后获得“中国戏剧梅花奖”(提名)、“文华表演奖”(河南省戏剧大赛)、“香玉杯艺术奖”等多项荣誉,并被授予“河南省德艺双馨艺术家”称号,2022年,入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧代表性传承人,成为豫剧艺术传承的中坚力量。

相关问答FAQs

问题1:李小才的表演艺术有哪些独特之处?

解答:李小才的表演艺术独特之处在于“情、声、形”的高度统一,在唱腔上,他承袭唐派“脑后音”的精髓,嗓音高亢嘹亮且富有穿透力,同时结合人物情感调整行腔节奏,如表现悲愤时用“擞腔”增强张力,展现喜悦时用“滑腔”增添灵动;在表演上,他突破传统老生“重唱轻做”的局限,将身段、眼神、做工融入人物塑造,如在《辕门斩子》中通过“甩袖”“顿足”等动作,既展现杨六郎的刚直,又暗含其对儿子的复杂情感,使人物形象丰满立体;他还注重传统与现代的融合,在保留豫剧程式化表演的同时,融入生活化的细节,让古典人物更具时代共鸣。

问题2:李小才在豫剧传承方面有哪些重要贡献?

解答:李小才对豫剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是坚守唐派艺术传承,系统整理唐喜成的代表剧目与唱腔资料,通过“口传心授”将唐派“二本腔”的发声技巧、表演精髓传授给青年演员,培养出多名河南省戏剧大赛获奖者;二是推动豫剧创新,积极参与新编剧目创作,探索传统戏曲与现代审美的结合路径,其主演的《银杏树下》等作品为豫剧当代化发展提供了范例;三是普及戏曲文化,通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,走进基层与高校,举办讲座、示范演出超百场,让更多年轻人了解并喜爱豫剧,为豫剧艺术培养潜在观众。