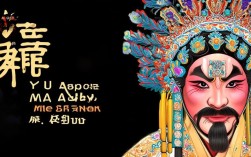

桃花庵是豫剧传统剧目中极具影响力的经典之作,其故事改编自明代高濂传奇《玉簪记》,经豫剧艺人的本土化改造,以浓郁的豫剧声腔、鲜明的人物性格和跌宕的剧情冲突,成为展现封建礼教下人性觉醒与爱情追求的代表作,全剧围绕桃花庵尼姑陈妙常与书生潘必正的情感纠葛展开,通过细腻的人物刻画,折射出古代女性的命运悲欢,同时也彰显了豫剧艺术在表现传统题材时的独特魅力。

剧中人物形象立体丰满,性格各具特色,主要角色的命运交织推动着剧情发展,陈妙常作为核心人物,原是官宦之女,自幼与潘必正订下婚约,后因家庭变故或父亲嫌贫爱富,被迫遁入空门,在桃花庵出家为尼,她虽身披袈裟,却难掩内心对世俗生活的向往,聪慧灵秀,外柔内刚,既有大家闺秀的温婉克制,又有敢于反抗礼教的勇气,在与潘必正的相遇中,她由最初的矜持疏离,到逐渐被其才华与真情打动,赠诗定情,展现了封建禁锢下女性对爱情的执着追求,潘必正则是典型的文人形象,温文尔雅,重情重义,赴考途中因避雨暂居桃花庵,与表妹陈妙常相认后,二人情投意合,却在礼教与情感的夹缝中挣扎,他的形象既体现了文人对科举功名的追求,也展现了对真情的坚守,最终在历经波折后与妙常团圆,完成了个人情感与世俗价值的统一,王员外作为陈妙常之父,是封建礼教的代表人物,固执地维护门第与礼法,逼女出家、拆散姻缘,却在最终看到女儿的幸福时流露出一丝父爱,这一形象既有封建家长的专横,也带有一定的复杂性,桃花庵住持法明慈悲圆融,暗中相助妙常与潘必正;丫鬟春香活泼直率,忠诚善良,为剧情增添了生活气息,这些次要人物虽着墨不多,却使故事更加真实丰满。

为更清晰地展现剧中人物特点,现将主要人物信息整理如下:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 陈妙常 | 官宦之女/尼姑 | 聪慧深情,外柔内刚,反抗礼教 | 被迫出家、庵中遇表兄、赠诗定情、团圆 |

| 潘必正 | 赴考书生/陈妙常表兄 | 温文尔雅,重情重义,情感挣扎 | 避难桃花庵、与表妹相恋、高中后团圆 |

| 王员外 | 朝廷官员/陈妙常之父 | 固执专横,重视门第,内心矛盾 | 逼女出家、拆散姻缘、最终同意婚事 |

| 法明 | 桃花庵住持 | 慈悲圆融,暗中相助 | 收留妙常、促成潘陈相会 |

| 春香 | 陈妙常丫鬟 | 活泼直率,忠诚善良 | 传递信息、帮助妙常与潘必正联系 |

剧中人物关系与主题紧密相连,陈妙常与潘必正的爱情是主线,二人从相认、相知到被迫分离,最终团圆,整个过程充满了对封建礼教的反抗,王员外的阻挠象征着封建家长制对个人情感的压制,而陈妙常的坚守与潘必正的抗争,则体现了人性对自由的渴望,桃花庵作为故事的重要场景,既是陈妙常的避难所,也是她情感萌发的场所,更成为她反抗礼教的起点,这一意象的运用,深化了“出家人也渴望真情”的主题,全剧最终以大团圆结局收场,虽带有理想色彩,却寄托了人们对美好爱情的向往,也展现了豫剧“惩恶扬善、善恶有报”的传统审美取向。

在艺术表现上,桃花庵豫剧充分体现了豫剧唱腔优美、表演细腻的特点,陈妙常的唱段多采用“祥符调”,婉转悠扬,如庵中抚琴时所唱的“琴声阵阵传情意”,通过细腻的唱腔变化,展现她内心的波澜与对爱情的渴望;潘必正的唱腔则以“豫东调”为主,高亢明亮,表现其书生的豪情与情感的真挚,身段表演上,陈妙常的“水袖功”运用尤为出色,如在赠诗、被拆散时,通过水袖的翻飞、甩动,生动表现人物的悲伤与坚定;潘必正的“折扇功”则体现其文雅气质,与妙常的互动中,扇子的开合、摇动成为情感交流的媒介,剧中的语言既有文人的雅致,如诗词唱段的含蓄蕴藉,又有民间的通俗,如对话的生动活泼,贴近观众,增强了剧目的感染力。

相关问答FAQs:

Q1:桃花庵豫剧与其他剧种(如昆曲、京剧)的“桃花庵”故事在改编上有何不同?

A1:桃花庵故事在不同剧种中各有特色,昆曲《玉簪记》更注重文人雅趣,唱腔婉转,表演细腻,侧重于陈妙常与潘必正的精神共鸣;京剧《玉簪记》则强化了戏剧冲突,如“逼婚”“相认”等情节更加激烈,人物形象更为外放;豫剧版则在保留原著精髓的基础上,融入了河南地方特色,唱腔高亢明快,表演质朴生动,更注重人物性格的刻画和情感的直抒胸臆,尤其突出陈妙常“刚柔并济”的形象,语言风格也更贴近中原民众的生活习惯,更具乡土气息。

Q2:陈妙常这一角色在豫剧表演中,有哪些经典唱段或身段动作被观众广为流传?

A2:陈妙常的经典唱段包括《庵堂认母》中的“叹光阴一去不回头”,通过哀婉的唱腔表现身世飘零的悲苦;《赠诗定情》中的“潘郎才貌世无双”,以轻快的节奏展现爱情的萌动;《哭坟》中的“桃花庵内哭亲人”,则用“哭板”抒发失去爱情的悲痛,情感层层递进,极具感染力,身段动作上,“抚琴”是标志性表演,演员通过模拟弹琴的动作,配合眼神与表情,将“以琴传情”的意境展现得淋漓尽致;“水袖甩动”在表现情绪激动时尤为突出,如被王员外逼迫时,水袖的急甩与颤抖,生动传递出人物的愤怒与无助;“跪步”则常用于团圆场景,通过缓慢的跪行,表现历经磨难后的百感交集,这些唱段与身段已成为豫剧舞台上塑造古代女性形象的典范。