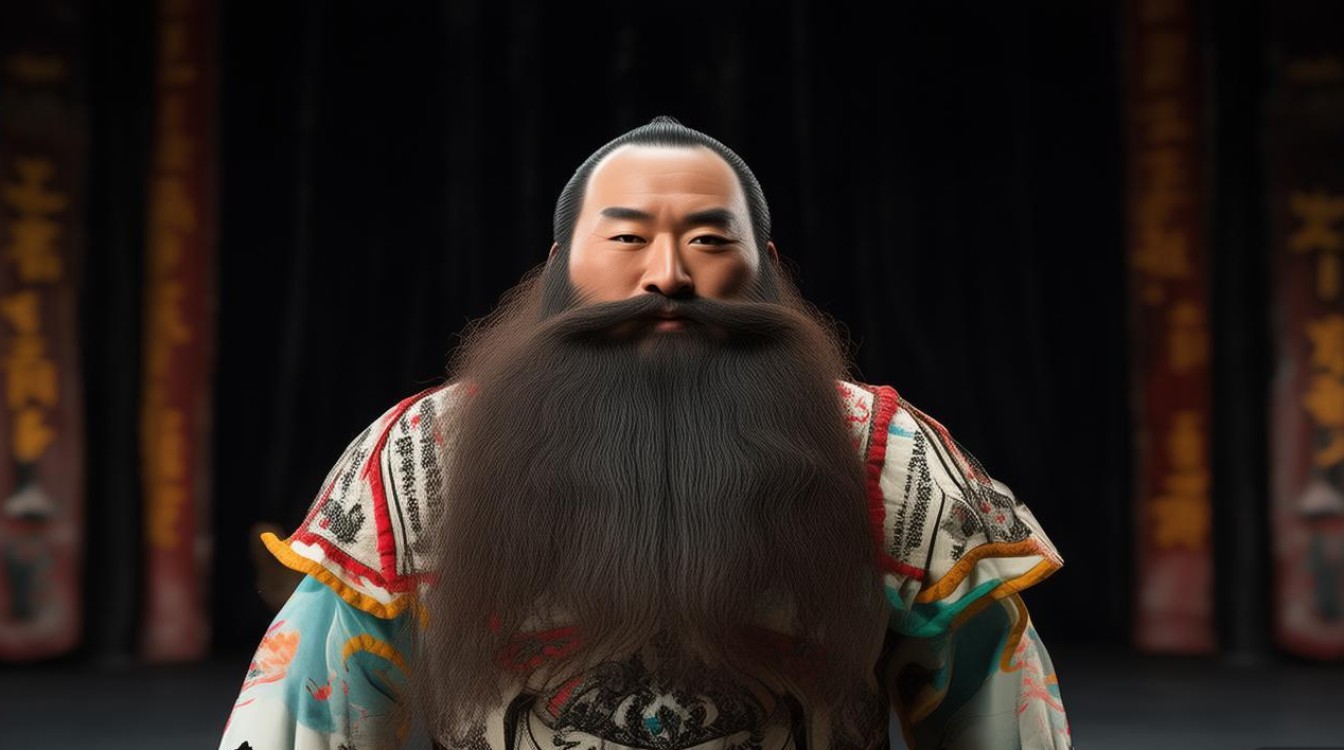

京剧《定军山》是传统经典剧目,讲述了老将黄忠在定军山一战中,凭借智勇双全斩杀曹操大将夏侯渊的故事,作为京剧老生行当的重要代表角色,黄忠的扮相极具特色,尤其是其胡子的颜色选择,不仅是舞台视觉呈现的重要元素,更蕴含着对人物性格、年龄与身份的深刻刻画,在京剧艺术中,胡子的专业称谓为“髯口”,不同颜色的髯口对应着不同的人物形象,而黄忠在《定军山》中佩戴的“黪髯”(即花白胡子),正是对其“老当益壮”英雄本色的精准诠释。

京剧髯口的颜色体系有着严格的规范,每种颜色均承载着特定的象征意义,从色彩分类来看,常见髯口主要有黑、黪、白、红、紫、蓝、墨七种,其中黑髯代表中年或正当壮年的儒将、贤臣,如《辕门斩子》中的杨六郎;黪髯象征老年但精神矍铄的将相,如《定军山》黄忠、《群英会》中的鲁肃;白髯则多用于高龄或衰朽的老者,如《四郎探母》中的佘太君;红髯多用于性格刚烈、忠义勇猛的武将,最具代表性的便是“红脸关公”,如《单刀会》中的关羽;紫、蓝、墨等颜色的髯口则多用于非现实角色或特定性格的人物,如神怪戏中的神将,这种色彩规范并非随意设定,而是源于传统美学中“随类赋彩”的原则,通过直观的视觉符号帮助观众快速理解人物的基本特征。

在《定军山》中,黄忠的“黪髯”扮相堪称京剧人物塑造的典范,历史上的黄忠年过六旬仍能披挂上阵,京剧通过花白胡子的设计,既点明了其“老将”的身份,又巧妙避开了“衰老”的刻板印象,黪髯以黑白两色交织而成,既有岁月的沧桑感,又保留了不褪色的英气,与黄忠“不服老”的性格高度契合,剧中,黄忠在主动请战时有一段经典唱段:“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍;三通鼓,刀出鞘;四通鼓,把兵交。”配合他捋动黪髯的动作,将老将的豪迈与自信展现得淋漓尽致,若使用全白的髯口,易显得暮气沉沉,与黄忠“斩将夺旗”的勇武形象相悖;若使用全黑的髯口,则又无法体现其年长资深的身份,唯有黪髯,既能承载岁月的厚重,又能彰显英雄的不老雄心,这正是京剧艺术“以形写神”的智慧体现。

从舞台美术的角度看,黪髯的色彩还与黄忠的脸谱、服饰形成了和谐统一的视觉整体,黄忠的脸谱为“老红脸”,以红色为主色调,象征其忠勇正直,眉间的皱纹与鬓角的灰白相呼应,进一步强化了“老将”的辨识度;服饰方面,身着软靠(武将便装),甲片简洁,色彩沉稳,既符合老将的身份,又便于展现武打动作,黪髯作为点睛之笔,在红脸与靠旗之间形成了色彩过渡,使人物形象更加立体丰满,当黄忠在舞台上“起霸”(武将登场前的程式化动作)时,黪髯随着身体的摆动而微微颤动,黑白分明的色彩在灯光下格外醒目,既突出了人物的动态美感,又暗示了其内心的激荡与决心。

京剧髯口颜色与人物形象的对应关系可归纳如下:

| 髯口颜色 | 常见角色类型 | 象征意义 | 典型剧目与人物 |

|---|---|---|---|

| 黑 | 中年将相、文臣 | 成熟稳重、正当壮年 | 《辕门斩子》杨六郎 |

| 黪 | 老年将相、精神矍铄 | 阅历丰富、老当益壮 | 《定军山》黄忠 |

| 白 | 高龄或衰朽老者 | 苍老迟暮、饱经风霜 | 《四郎探母》佘太君 |

| 红 | 忠义勇猛武将 | 性格刚烈、赤胆忠心 | 《单刀会》关羽 |

| 紫/蓝/墨 | 神怪、异族或特殊角色 | 非现实、性格乖张 | 《大闹天宫》孙悟空 |

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“髯口”除了颜色不同,还有哪些类型?

A1:京剧髯口的分类主要依据样式和长短,不同样式对应不同身份,常见类型包括“满髯”(覆盖整个胸口的长髯,如关羽的“满红髯”)、“三髯”(仅留下巴与两鬓的短髯,如《三顾茅庐》中的童子)、“扎髯”(用布带固定在头部的短髯,如《野猪林》中的董超)、“吊搭”(下巴上的短髯,多用于丑角,如《群英会》中的蒋干)等,还有“黑三”“黪满”“白满”等细分称谓,分别对应颜色与样式的组合,如“黪满”即花白长髯,“黑三”即黑色短三绺髯。

Q2:为什么京剧老将如黄忠多用“黪髯”而非“白髯”?

A2:京剧艺术强调“美”与“神”的统一,“黪髯”与“白髯”虽均代表老年,但色彩细节差异传递的人物气质截然不同。“白髯”多为纯白色,象征高龄或衰朽,如《卧龙吊孝》中的诸葛亮(后期)或年迈的元老,突出其“暮年”之感;而“黪髯”以黑白交织为主,既体现岁月痕迹,又保留“未褪色”的活力,更符合黄忠“老当益壮”“不服老”的性格,在《定军山》中,黄忠需展现武将的勇猛与自信,黪髯的“花白”色彩恰好平衡了“老”与“壮”的矛盾,使其形象更具感染力,这正是京剧“以形传神”的典型表现。