豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和贴近生活的剧情,滋养了一代又一代观众,在众多经典剧目中,“苦书壮元”题材以其跌宕起伏的情节、鲜明的人物形象和对传统美德的深刻诠释,成为豫剧舞台上的常青树,这类剧目多聚焦于出身寒门的书生,他们历经生活的艰辛、世态的炎凉,却始终坚守本心、发奋苦读,最终金榜题名,不仅实现了个人抱负,更彰显了善恶有报、正义永存的价值追求,成为豫剧艺术中“以情动人、以理服人”的典范。

“苦书壮元”的故事往往植根于封建社会的土壤,却又超越时代局限,折射出普通人对公平正义的向往,主人公通常是家境贫寒却天资聪颖的书生,自幼饱读诗书,怀揣“修身齐家治国平天下”的理想,现实的残酷常让他们步履维艰:或因父亲早逝、母亲病重而陷入“家贫难致书”的窘迫,或因权贵子弟的嫉妒与打压而蒙受不白之冤,又或因战乱灾荒而流离失所、尝尽人间冷暖,例如在传统剧目《苦吟记》中,主人公李文举幼年丧父,与母亲相依为命,白天在私塾帮工听讲,夜晚借萤火苦读,寒冬时节脚生冻疮仍握笔不辍,其“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的奋斗历程,恰是无数寒门学子的缩影,这种“苦”不仅是物质上的匮乏,更是精神上的磨砺——面对诱惑时的坚守,遭受挫折时的不屈,构成了人物成长的核心张力。

剧中的“壮元”结局并非简单的“大团圆”,而是对“善有善报、恶有恶报”传统伦理的具象化,书生中状元后,往往以清正廉明的形象出现,或为含冤的父亲平反昭雪,或惩治仗势欺人的豪绅,或体恤百姓疾苦推行善政,如《状元媒》中的柴郡主,虽为女性,却与书生杨延昭共抗外敌,最终成就佳话,虽非传统“书生状元”,但其“以才报国、以情动人”的精神内核与“苦书壮元”一脉相承,这种结局满足了观众对“正义终将战胜邪恶”的心理期待,也传递了“读书改变命运”的朴素信念,在封建科举制度下,为寒门子弟点亮了一盏希望的明灯。

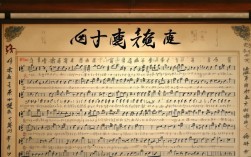

在艺术表现上,豫剧“苦书壮元”剧目将唱、念、做、打巧妙融合,尤其以唱腔的感染力见长,书生苦读时的唱段多低回婉转,如《秦雪梅》中“秦雪梅机房自叹”,以慢板、二八板等板式,表现主人公对命运的感慨与对知识的渴求;高中状元后的唱段则转为欢快激越,用[快二八][流水]等节奏,抒发扬眉吐气的豪情,表演上,演员通过“甩袖”“顿足”“捶胸”等动作,将人物的悲愤、坚毅、狂喜等情绪外化,使观众产生强烈的共鸣,语言上,大量运用河南方言俗语,如“中”“恁”“咋整”等,既贴近生活,又凸显了中原文化的地域特色。

以下为经典“苦书壮元”剧目核心元素对比:

| 剧目名称 | 主人公 | 核心冲突 | 经典唱段 | 主题思想 |

|---|---|---|---|---|

| 《苦吟记》 | 李文举 | 贫寒苦读与权贵打压 | “寒夜苦读萤火明” | 坚守理想、逆境成才 |

| 《状元谱》 | 陈伯愚 | 家道中落后发奋苦读 | “十年窗下无人问” | 忠孝节义、知恩图报 |

| 《花为媒》 | 王少安 | 自由恋爱与父母之命的冲突 | “夸女婿” | 追求真爱、反对封建礼教 |

“苦书壮元”剧目之所以能跨越时空、历久弥新,在于它不仅展现了艺术之美,更承载着深刻的文化内涵,在当代,这类故事依然具有现实意义:它提醒人们,无论身处何种困境,都要保持对知识的敬畏、对正义的坚守;它也激励着寒门学子以“苦读”为径,以“壮志”为帆,在人生的赛场上奋勇争先,从豫剧舞台上的书生形象,到现实中无数通过奋斗改变命运的人,“苦书壮元”的精神早已超越了戏剧本身,成为中华民族砥砺前行的文化密码。

FAQs

-

问:豫剧“苦书壮元”剧目中的“苦”与现实生活中的苦难有何不同?

答:剧中的“苦”是艺术化的苦难,它通过典型化的情节和人物,将现实中的艰辛提炼为具有普遍性的情感体验,如贫穷、打压、挫折等,这种“苦”并非单纯展示痛苦,而是通过主人公的奋斗与坚守,传递“苦难是磨砺,坚持见光明”的积极价值观,与现实中无意义的苦难有本质区别,更能引发观众的共鸣与思考。 -

问:为什么“苦书壮元”题材在豫剧中如此受欢迎?

答:豫剧发源于中原农村,其观众多为普通百姓,“苦书壮元”故事中寒门子弟逆袭的情节,贴近底层民众的生活体验与心理期待,容易产生代入感;这类剧目融合了爱情、亲情、家国情怀等多种元素,情节曲折起伏,满足了观众对戏剧性的需求;其宣扬的“忠孝节义”“善恶有报”等传统价值观,与中原文化的伦理道德观念高度契合,具有强大的教化功能和文化认同感。