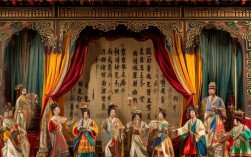

在传统戏曲的百花园中,有一类扎根民间、贴近生活的“小戏”,它们以家长里短、伦理教化为主题,用生动的语言和鲜活的人物展现普通人的情感与生活,“打地劝夫”便是其中极具代表性的一出,这类剧目多流行于中原地区,尤其在河南、河北、山西等地的乡土戏曲中广为传唱,因其题材贴近百姓、情节冲突强烈、教化意义深刻,成为深受民众喜爱的“劝世戏”之一。

“打地劝夫”的剧情通常围绕农村家庭的劳动与矛盾展开,核心冲突集中于“丈夫懒惰不务正业,妻子以情理感化”这一主线,故事背景多设定在农耕社会,丈夫或因游手好闲、沉迷赌博,或因好吃懒做、不顾家计,导致家庭贫困、妻儿受苦,妻子作为家庭的支柱,既要操持家务、耕田种地,又要规劝丈夫改过自新,剧中的“打地”并非简单的劳作场景,而是妻子用行动感化丈夫的关键情节——她独自在田间挥汗如雨,丈夫却在赌场或酒馆虚度光阴,当妻子因过度劳累病倒,或孩子因饥饿啼哭时,丈夫终于幡然醒悟,痛改前非,夫妻重归于好。

剧中人物形象鲜明,妻子多是传统劳动女性的缩影:勤劳、善良、坚韧,既有对丈夫的怨愤,更有对家庭的责任,她的劝诫并非空洞说教,而是结合自身辛劳、孩子处境和伦理纲常,用“打地”这一具体行动展现“一分耕耘一分收获”的道理,让丈夫在对比中看到自己的荒唐,丈夫则从最初的蛮横、推诿,到中间的动摇、愧疚,最终完成“浪子回头”的转变,这种人物弧光既符合戏曲“惩恶扬善”的审美追求,也暗合了民众对“家和万事兴”的朴素期待,而邻里、孩子等配角的出现,进一步丰富了剧情层次,比如邻居大娘的劝说、孩子的天真发问,都成为推动丈夫转变的催化剂。

从艺术特色来看,“打地劝夫”充分体现了地方戏曲的“草根性”和“程式化”特点,唱腔上,多采用地方剧种的核心板式,如豫剧的【二八板】【慢板】,河北梆子的【大慢板】,旋律或高亢激昂,或低回婉转,既表现妻子的辛酸(如“锄头落地手发麻,汗水湿透粗布衫”),也刻画丈夫的悔恨(如“见妻儿泪涟涟,我的心如刀剜”),表演上,“打地”的动作被提炼为戏曲程式:挥锄、翻土、擦汗、捶腰,配合甩袖、跺脚等身段,既写实又写意,让观众直观感受到劳动的艰辛,语言上,全剧以方言土语为主,穿插农谚、俗语(如“人勤地不懒,家兴日子甜”“浪子回头金不换”),生动活泼,通俗易懂,极具乡土气息。

以下为剧中主要角色的艺术表现特点对比:

| 角色 | 唱腔风格 | 表演动作 | 语言特点 |

|--------|------------------------|------------------------|------------------------|

| 妻子 | 高亢中带悲怆,节奏舒缓 | 锄地、擦汗、抚摩孩子 | 朴实含蓄,多用反问与规劝 |

| 丈夫 | 低沉急促,后段转为哽咽 | 耷拉肩膀、抱头跪地 | 蛮横后带羞愧,善用感叹词 |

| 邻居 | 诙谐明快,跳跃性强 | 拍手、摇头、指点 | 直爽风趣,爱用谚语调侃 |

“打地劝夫”的文化内涵,在于它通过家庭伦理的冲突与和解,传递了中华民族的传统美德,其一,它歌颂了劳动的价值,强调“勤劳致富”是立家之本,批判了好逸恶劳的恶习,在农耕社会具有直接的警示意义;其二,它展现了女性的智慧与坚韧,打破了传统戏曲中女性“柔弱依附”的刻板印象,塑造了既温柔刚毅、又能撑起家庭的“大女主”形象;其三,它倡导“家和”理念,认为家庭的和睦需要夫妻双方共同维系,丈夫的“悔”与妻子的“谅”缺一不可,这种“以和为贵”的思想至今仍有现实意义。

在现代社会,尽管农耕生产方式已发生巨变,“打地劝夫”所蕴含的伦理观念依然能引发共鸣,它提醒人们,家庭幸福离不开责任与担当,个人成长需要摒弃惰性、脚踏实地,这类传统小戏之所以历久弥新,正是因为它用“小故事”承载了“大道理”,用“接地气”的方式传递了普世价值,成为连接传统与现代、戏曲与观众的情感纽带。

FAQs

Q1:“打地劝夫”中的“打地”有何象征意义?

A:“打地”不仅是具体的劳动场景,更是妻子“以行代言”的象征,它象征着家庭的责任与担当,妻子通过“打地”展现的辛劳,与丈夫的“不作为”形成鲜明对比,让丈夫直观感受到“不劳而获”的荒谬;“打地”也象征着“耕耘希望”,只有付出努力,才能收获家庭的幸福,暗合了“一分耕耘一分收获”的人生哲理。

Q2:这类传统劝世戏在现代社会还有传播价值吗?

A:仍有重要价值,其一,它承载着中华民族的传统美德(如勤劳、和睦、知错就改),对当代家庭伦理建设具有启示意义;其二,其“小而美”的艺术形式(紧凑的剧情、鲜活的人物、方言的魅力)为戏曲创新提供了素材,可通过改编融入现代元素,吸引年轻观众;其三,它反映了普通人的生活情感,容易引发观众共鸣,是戏曲“贴近人民、服务人民”的生动实践。