在青岛这座海陆交融的城市里,豫剧的唱腔总能穿透都市的喧嚣,在老城区的戏台、社区的广场、剧院的幕布上回荡。《鸿雁捎书》作为豫剧传统经典剧目,以其曲折的剧情、细腻的情感和浓郁的乡土气息,成为青岛观众心中独特的“乡音记忆”,这出戏不仅承载着中原文化的厚重,更在青岛的土壤中生根发芽,融入了胶东人的情感密码,成为跨地域文化交融的生动注脚。

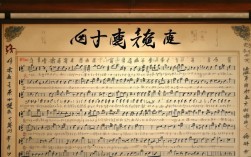

《鸿雁捎书》的故事源于古代民间传说,经豫剧艺人代代加工完善,逐渐形成以“书信传情、团圆悲欢”为核心叙事的文戏典范,剧情围绕北宋年间,征夫赵彦如与妻子王宝钏的离乱展开:赵彦如奉命边关征战,多年未归,王宝钏苦守寒窑,以鸿雁传书寄托思念,几经波折,书信终于送达,却因战事紧急、信息阻隔,引发夫妻间的误会与生死牵挂,最终在真相大白时,以“悲欣交集”的团圆收场,全剧没有激烈的武打场面,却通过“鸿雁捎书”“寒窑苦守”“夫妻相认”等经典桥段,将“忠、孝、节、义”的传统伦理与“家国情怀”巧妙融合,唱腔上则以豫剧“豫西调”的苍凉悲怆为主,辅以“豫东调”的明快高亢,将人物的内心挣扎与情感起伏演绎得淋漓尽致,在青岛的舞台上,这出戏常被改编为“折子戏”,重点突出“鸿雁传书”与“寒窑相认”两场戏,演员通过眼神、水袖、台步等细节,将王宝钏的坚韧、赵彦如的愧疚与深情刻画得入木三分,让观众在“泪眼朦胧”中感受传统戏曲的魅力。

青岛与豫剧的缘分,始于近代的人口流动与文化交融,19世纪末20世纪初,随着胶济铁路的开通和青岛开埠,大量河南移民涌入青岛,从事铁路、建筑、纺织等行业,他们不仅带来了家乡的饮食习惯,更将豫剧作为“精神慰藉”,最初,豫剧在青岛的演出多在工厂车间、码头附近的露天戏台,由业余剧团或“草台班子”搭台表演,《鸿雁捎书》因剧情贴近底层民众的生活,成为最受欢迎的剧目之一——对于远离家乡的移民而言,“鸿雁捎书”不仅是戏中的情节,更是他们对故乡亲人的真实情感投射:谁不曾期盼一封家书报平安?谁不曾等待远方的亲人归来?这种情感共鸣,让豫剧在青岛迅速拥有了稳定的观众群体。

新中国成立后,青岛的文化舞台上,豫剧的地位愈发凸显,1950年,青岛市豫剧团成立(后更名为青岛市豫剧院),汇聚了一批来自河南的优秀演员,他们扎根青岛,在保留豫剧传统精髓的同时,融入胶东地区的审美趣味。《鸿雁捎书》作为剧团的“看家戏”,历经多次改编:唱腔上,吸收了胶东民歌的婉转,让“豫西调”的悲凉多了几分“海风”的温柔;台词中,加入少量青岛方言词汇,拉近了与本地观众的距离;舞台呈现上,结合青岛的海洋文化元素,将传统“一桌二椅”的布景,改为“寒窑依山傍海”“鸿雁掠过浪花”的场景设计,让这出中原大戏在青岛的舞台上焕发新生,据老戏迷回忆,上世纪七八十年代,青岛人民会堂、永安大戏院等剧场上演《鸿雁捎书》时,常常“一票难求”,台下观众跟着唱段轻和,看到王宝钏寒窑受苦时偷偷抹泪,夫妻相认时齐声叫好,豫剧早已超越“娱乐形式”,成为青岛人集体记忆的一部分。

进入21世纪,面对多元文化的冲击和年轻观众审美的变化,青岛豫剧人并未让《鸿雁捎书》这样的经典“尘封”,而是以“守正创新”的态度探索传承之路,剧院坚持“请进来、走出去”,邀请河南豫剧名家如小香玉、虎美玲等来青指导,选派青年演员赴河南戏曲学院深造,确保“豫剧味”的正宗;主动拥抱新媒体,将《鸿雁捎书》的经典唱段制作成短视频,在抖音、B站等平台传播,鸿雁啊,你飞过高山,飞过大海,为何不把我的书信捎来”的唱段,播放量突破百万,让不少年轻人第一次感受到豫剧的魅力,剧院还积极开展“豫剧进校园”“豫剧进社区”活动,在青岛大学、青岛实验中学等学校开设戏曲兴趣班,让孩子们通过学唱《鸿雁捎书》了解传统文化;在市南区、李沧区的社区广场,定期举办“露天戏台”,老戏迷带着孙辈、年轻人带着父母,一起感受“听戏”的乐趣,《鸿雁捎书》中“鸿雁传书”的意象,已成为连接代际情感的纽带。

在青岛的街头巷尾,仍能听到豫剧的唱腔飘出,或许是在清晨的公园,几位老人带着收音机听《鸿雁捎书》;或许是在夜晚的剧场,青年演员用新腔演绎经典;又或许是在短视频平台,00后观众为“王宝钏的坚韧”点赞,这出跨越千年的“鸿雁故事”,早已不再是单纯的戏曲剧目,它承载着中原与胶东的文化认同,寄托着青岛人对“团圆”“坚守”的永恒追求,正如那振翅高飞的鸿雁,将思念与希望,从历史飞向未来。

《鸿雁捎书》主要人物与角色分析表

| 人物 | 身份背景 | 核心唱段示例 | 情感表达特点 |

|---|---|---|---|

| 王宝钏 | 相府千金,忠贞妻子 | “鸿雁啊,你飞过高山,飞过大海……” | 坚韧、忠贞,唱腔悲怆中带着期盼 |

| 赵彦如 | 边关将领,丈夫 | “宝钏妻,寒窑苦等我归期……” | 深情、愧疚,唱腔苍凉中带着刚毅 |

| 鸿雁 | 情感象征,信使 | (无唱词,以道具、身段表现) | 连接阴阳、传递思念,舞台意象化 |

青岛主要豫剧演出场所与《鸿雁捎书》演出概况

| 演出场所 | 历史背景 | 《鸿雁捎书》代表性演出 | 观众反响特点 |

|---|---|---|---|

| 青岛人民会堂 | 建于1950年代,青岛标志性文化场馆 | 1980年代常香玉亲授版,连演20场 | 场场爆满,观众自带板凳听戏 |

| 青岛市豫剧院小剧场 | 2010年建成,专业戏曲演出场所 | 2023年青春版,融入现代舞美技术 | 年轻观众占比超40%,网络评分9.2分 |

| 李沧区文化广场 | 社区露天舞台,每周六“戏曲惠民演出” | 2024年“消夏晚会”版,简化时长30分钟 | 居民自发组织“戏迷团”,互动性强 |

相关问答FAQs

Q1:青岛作为沿海城市,为什么豫剧《鸿雁捎书》能成为经典剧目?

A1:青岛与豫剧的融合源于历史人口流动与文化共鸣,近代以来,大量河南移民定居青岛,豫剧成为他们的“乡愁载体”;《鸿雁捎书》以“书信传情”“忠贞守候”为主题,贴近底层民众生活,尤其与移民群体“盼归家”的情感高度契合,青岛豫剧人在保留传统的基础上,融入胶东海洋文化元素和方言特色,让剧目既“豫味”十足又“接地气”,最终成为跨越地域的文化符号。

Q2:年轻观众对传统豫剧《鸿雁捎书》不感兴趣,青岛有哪些创新做法?

A2:青岛豫剧剧院通过“内容创新+形式创新+传播创新”吸引年轻观众:内容上,将传统折子戏改编为“青春版”,缩短时长至30分钟,强化情感冲突;形式上,融入现代舞美(如LED屏呈现鸿雁飞翔)、流行音乐元素,让唱段更易传唱;传播上,在短视频平台发布“15秒唱段挑战”“戏腔变装”等内容,联合高校开展“豫剧体验课”,让年轻人从“看热闹”到“懂门道”,逐步培养对传统文化的兴趣。