河南坠子戏作为中原地区极具代表性的戏曲剧种,承载着黄河流域深厚的民俗文化与艺术基因,它起源于清末民初,由河南民间俗曲演变而来,早期以“地摊说唱”形式流传,后吸收道情、莺歌柳、三弦书等曲种元素,在20世纪30年代逐渐发展为成熟的戏曲形式,坠子戏以坠胡为主要伴奏乐器,唱腔高亢激越又不失婉转细腻,语言通俗生动,贴近百姓生活,成为中原百姓文化生活的重要组成部分。

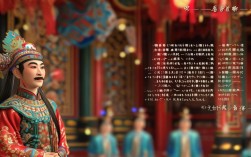

在坠子戏的发展长河中,“小包仲”是极具代表性的艺术名家,他原名包仲,1928年生于河南安阳一个梨园世家,自幼随父习艺,12岁登台,工老生行当,因在《包公案》《秦香莲》等包公戏中塑造的包拯形象深入人心,观众亲切称其为“小包仲”,以区别于前辈包公戏名家“大包仲”,他不仅深谙传统坠子戏的表演程式,更在唱腔上大胆创新,将东路坠子的“大口”唱法与西路坠子的婉转韵味融合,形成“吐字如金石,拖腔似流水”的独特风格,其表演中,眼神的运用尤为传神,无论是包公的“怒目如电”还是清官的“目光如炬”,都能精准传递人物内心,被业内誉为“活包公”。

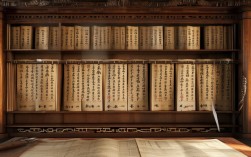

近年来,为抢救性保护这一非物质文化遗产,相关部门整理出版了《坠子戏曲全集》,系统收录了“小包仲”及其代表流派的经典剧目,全集涵盖传统戏、新编历史戏和现代戏三大类,既有《包公三勘蝴蝶梦》《铡美案》等传统骨子老戏,也有《小二黑结婚》《李双双》等反映时代风貌的新编剧目,这些剧目通过高清录像、曲谱整理、口述史记录等多种形式,完整呈现了坠子戏的艺术精髓,小包仲”表演的《包公赔情》等剧目,成为青年演员揣摩学习的重要范本。

河南坠子戏主要流派及艺术特点如下:

| 流派名称 | 代表人物 | 唱腔特点 | 流行区域 |

|---|---|---|---|

| 东路坠子 | 董桂枝、小包仲 | 嗓音高亢,板式明快,善用“大口”唱法,拖腔饱满 | 豫东、鲁西南、苏北 |

| 西路坠子 | 乔清秀 | 唱腔婉转,抒情性强,以“小口”见长,节奏细腻 | 豫西、陕西东部 |

| 南路坠子 | 马凤琴 | 融合民间小调,表演生活化,念白方言化 | 豫南、湖北北部 |

《坠子戏曲全集》的出版,不仅为研究中原戏曲演变提供了珍贵史料,更推动了坠子戏的活态传承,全集收录的“小包仲”剧目,其“唱念做打”的严谨规范,至今仍是坠子戏表演的艺术标杆,随着全集的普及,坠子戏正逐渐走出中原,被更多观众了解和喜爱,成为展现中国传统戏曲多元一体的重要载体。

FAQs

-

问:坠子戏与河南曲剧有什么区别?

答:坠子戏与河南曲剧虽同属河南地方戏,但艺术渊源和表现形式不同,坠子戏由曲艺“河南坠子”发展而来,以坠胡伴奏,唱腔更贴近说唱,叙事性较强;河南曲剧则由“高台曲”演变,以曲胡为主,唱腔轻快活泼,更侧重抒情和生活化表演。

-

问:“小包仲”的表演对坠子戏传承有哪些具体贡献?

答:“小包仲”通过规范包公戏的表演程式,如“趟马”“髯口功”等动作,结合创新唱腔,使坠子戏的包公戏题材达到艺术高峰;他注重培养青年演员,通过口传心授将表演经验传承下来,其艺术风格被收录于《坠子戏曲全集》,成为坠子戏教学的重要资料。