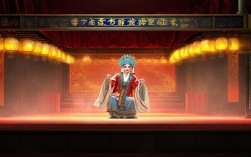

京剧《洪羊洞》是传统老生戏中的经典之作,取材于北宋杨家将故事,由京剧大师余叔岩、马连良等流派精心打磨,成为展现老生“衰派”表演艺术的巅峰代表,全剧以悲怆壮烈的基调,讲述了杨六郎杨延昭晚年忧国忧民、悲壮殉国的故事,既有金戈铁马的豪情,也有生死离别的凄楚,在京剧舞台上历久弥新。

剧情始于北宋仁宗年间,辽邦犯境,边关告急,杨延昭(杨六郎)镇守三关,夜观天文,察觉自己命不久矣,忧心国事难安,时值其父杨继业(老令公)两狼兵败、骨殖未归,杨延昭夙夜难安,决意派心腹大将孟良前往辽国洪羊洞盗取父亲骨殖,以慰忠魂,孟良骁勇善战,却性格鲁莽,与副将焦赞情同手足,临行前,杨延昭再三叮嘱孟良谨慎行事,勿生事端,孟良赶至洪羊洞,历经周寻得令公骨殖,却在归途中误入辽军设伏的葫芦谷,危急时刻,焦赞为救孟良,独断闯入谷中,不幸被辽军乱箭射死,孟良携骨殖返回,见焦赞已亡,悲痛欲绝,负荆请罪,杨延昭见状,既痛失爱将,又念及父亲骨殖未安,加之连日劳累,旧疾复发,呕血不止,弥留之际,杨延昭嘱托后事,将国家重任托付于子杨宗保,最终忠魂随父,含恨而终,佘太君携众子赶到洪羊洞,抚棺痛哭,全剧在悲怆的氛围中落下帷幕。

剧中人物性格鲜明,各具光彩,杨延昭作为核心人物,是忠臣良将的典型代表,其唱念做打均需体现“老成持重、忠勇悲壮”的气质,尤其在病榻一场,通过苍凉的唱腔、颤抖的水袖和凝滞的眼神,将英雄暮年的无奈与哀伤刻画得淋漓尽致,孟良与焦赞是一对“活宝”,孟良的粗犷豪放与焦赞的憨直忠诚形成互补,二人的插科打诨为悲怆的剧情增添了一丝亮色,但最终的牺牲又强化了悲剧色彩,佘太君的威严慈爱、杨宗保的英姿勃发,共同构成了杨家将“满门忠烈”的群像。

《洪羊洞》的艺术特色集中体现在唱腔与表演上,作为老生戏,其唱腔以“二黄”为主,尤其是“二黄导板”“二黄慢板”“二黄原板”的运用,层次分明地展现了杨延昭的情感变化:从夜观天象时的忧虑,到派将出征时的决绝,再到闻讯焦赞死后的悲愤,最终弥留之际的凄凉,余叔岩流派的唱腔以“脑后音”“擞音”见长,苍劲有力,如“叹杨家投宋主心血用尽”一段,字字泣血,将杨家将“忠心报国却屡遭不幸”的悲愤抒发得酣畅淋漓,表演上,“衰派”艺术的精髓在此剧中展现得淋漓尽致,杨延昭的病态动作(如抚胸、咳嗽)、眼神(如呆滞、涣散)以及水袖功(如抖袖、抛袖),均需演员精准把握,达到“形神兼备”的境界,剧中的武打设计也颇具看点,孟良盗骨、焦赞救主等场面,通过扎实的“把子功”和“毯子功”,展现了京剧武生的飒爽英姿。

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 性格特点 | 核心唱段/表演片段 |

|---|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 老生 | 黑三、白蟒、玉带 | 忠勇、忧国、暮年悲怆 | “叹杨家投宋主心血用尽”(慢板) |

| 孟良 | 净(铜锤) | 黑扎、黑靠、大刀 | 骁勇、鲁莽、重情重义 | “站立在洞口用目来观看”(导板) |

| 焦赞 | 净(架子) | 花脸、花靠、钢鞭 | 憨直、忠诚、鲁莽冲动 | 与孟良的插科打诨 |

| 佘太君 | 老旦 | 黒鬓、女蟒、绦子 | 威严、慈爱、深明大义 | 抚棺痛哭的“哭头” |

《洪羊洞》之所以成为经典,不仅因其曲折动人的剧情,更因其深刻的精神内涵,它通过杨家将“为国捐躯、忠义两全”的故事,传递了中华民族“精忠报国”的家国情怀,同时也揭示了英雄在历史洪流中的无奈与悲壮,剧中“盗骨”“殉国”等情节,既是戏剧冲突的高潮,也是对“忠孝难两全”的深刻反思,让观众在欣赏艺术的同时,感受到跨越时空的精神共鸣。

FAQs

问题1:《洪羊洞》中的“洪羊洞”是真实存在的地点吗?它在剧中有什么象征意义?

解答:“洪羊洞”是虚构的地点,传说为辽国秘密埋葬杨继业骨殖的山洞,在剧中,它既是杨家将“忠烈未泯”的象征(骨殖代表着杨家将的忠魂),也是剧情冲突的核心载体(孟良盗骨、焦赞丧命均在此处),其阴暗、险峻的环境设定,暗示了杨家将“忠而被谤、功而见弃”的坎坷命运,强化了全剧的悲怆氛围。

问题2:为什么说《洪羊洞》是老生“衰派”表演的必修戏?演员需要掌握哪些关键技巧?

解答:“衰派”指表现老年角色衰弱、病态、悲情的表演技艺,是老生行当的重要分支。《洪羊洞》中的杨延昭处于暮年病重、身心交瘁的状态,其唱念做打均需“衰”而不“垮”,悲而不“俗”,演员需掌握的核心技巧包括:唱腔上的“气口控制”(如用“擞音”表现咳嗽、气短),身段上的“半衰半醒”(如扶桌、踉跄等动作既要体现病体,又要保持将帅风骨),眼神上的“含蓄悲凉”(如用“呆目”表现弥留之际的恍惚),唯有精准把握这些细节,才能塑造出“英雄末路”的经典形象。