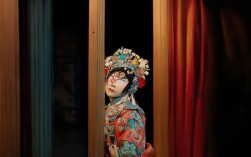

戏台上的油灯亮起,锣鼓家伙“咚咚锵锵”地敲起来,老生甩着髯口唱一句“未开言来珠泪落”,花旦捏着帕子抹一把眼角,那咿咿呀呀的唱腔里,总绕不开一个“爹”字,绕不开一场“哭”,我爱看戏,尤爱看那些哭爹的戏——不是嚎啕大哭的俗套,是藏在唱腔里的哽咽,是藏在身段里的颤抖,是藏着“我爱我爹”四个字,却偏要绕着弯子说的深情。

戏曲里的爹,从来不是扁平的符号,他是《打龙袍》里李后口中的“陈千岁”,是佘太君挂帅时惦记的“杨家将”,是花木兰替父从军时担忧的“花弧爹”,豫剧《花木兰》里,当“刘大哥讲话理太偏”的唱段响起,花木兰脱下红妆换戎装,临行前对着爹的背影唱:“爹娘年迈靠何人?孩儿替父去从军。”那声音不高,却带着颤,像秋风吹过枯叶,是女儿对爹的不舍,也是女儿对爹的担当,我总想起小时候,爹送我去学戏,背着我的铺盖卷走在田埂上,背影被夕阳拉得老长,那时候我不懂,只觉得戏里的花木兰像我,爹的背影,也像戏里花弧爹的背影,沉默,却重得很。

京剧《四郎探母》里,杨四郎哭母是明线,哭爹却是暗线,当他被困辽邦,深夜偷见佘太君,一句“老娘亲请上受儿拜”还没唱完,眼泪就先掉下来了,那哭不是哭自己流落番邦,是哭“爹娘啊,儿不能在堂前尽孝,反番邦认贼作父”的愧,老生的哭腔最难,要“以情带声,声情并茂”,唱“未开言来珠泪落”时,气要从丹田提上来,声音要带着沙哑,像被什么堵着嗓子眼,观众听着,心也跟着揪起来,我见过老生演员排这段戏,对着镜子练,眼泪还没掉,眼神先空了,仿佛真的看见了杨延昭在帐外风雪里站成了雕塑——那是对父辈的敬畏,也是对“忠孝不能两全”的无奈。

越剧《祥林嫂》里,祥林嫂哭阿毛是世人皆知的“疯”,可她第一次鲁镇做工时,对着鲁四老爷家的门槛念叨:“我真傻,真的……”那哭声里,藏着对贺老六的怨吗?不,是怨自己没守住这个“爹”给的家,贺老六是个老实巴交的猎户,对她不好不坏,可祥林嫂被卖到贺家,是爹一手做的主,封建礼教下的“爹”,是权威,也是枷锁,祥林嫂的哭,是对这枷锁的反抗,也是对“爹”这个角色既恨又怨的复杂情感,越剧的哭腔婉转,像小桥流水,可祥林嫂的哭,却把水搅浑了,听得人心里发堵,仿佛看见一个弱女子,在命运的漩涡里扑腾,连“哭爹”的资格都没有——爹的“爱”,是把她卖给别人换钱的“现实”。

戏曲里的哭,从来不是“为赋新词强说愁”,它有固定的程式,却藏着无限的情感,哭头”,是演员在唱腔中突然插入的哭喊,像京剧《徐策跑城》里,徐策听到薛刚反唐,唱“忽听报薛刚反了唐”时,一个“哭头”:“我的儿啊——”那声音要拔高,要撕裂,要把胸腔里的气都喊出来,才能表现老来得子的狂喜和对儿子安危的担忧,再比如“水袖功”,哭戏里的水袖不能乱甩,要“掩、拭、甩、抛”:掩是掩面不让人见泪,拭是轻轻擦去眼角的水,甩是情绪激动时的猛然一甩,抛是绝望时的放手一掷,我学过《穆桂英挂帅》里“捧印”一场,穆桂英佘太君哭杨宗保,老师教我用左手水袖掩右眼,右手食指在眼角轻轻点两下,不能真的哭,要“哭在心里,眼角带泪”,那时候不懂,后来看到台上的老师演,眼角真的有泪光在闪,才明白:好的哭戏,是把“我爱我爹”的真情,藏在程式化的动作里,让观众从“看戏”变成“入戏”。

不同剧种里的“哭爹”,各有各的地域风情,却各有各的动人,我见过一个表格,对比了几种剧种哭戏的特点:

| 剧种 | 代表剧目 | 哭戏角色 | 哭腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《四郎探母》 | 杨四郎 | 哭腔苍劲,拖音绵长 | 思念、愧疚、忠孝两难 |

| 越剧 | 《祥林嫂》 | 祥林嫂 | 哭腔婉转,带颤音 | 绝望、悲苦、对命运的控诉 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花木兰 | 哭腔高亢,带哭喊 | 不舍、担当、女儿情怀 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 七仙女 | 哭腔柔美,带哽咽 | 恳求、不舍、对父爱的矛盾 |

豫剧的哭像黄土高坡的信天游,敞亮、直接,花木兰的哭是“爹娘啊,女儿要去杀敌保家乡”,一声“爹娘”,喊得整个剧场都静了;越剧的哭像江南的雨丝,缠绵、悱恻,祥林嫂的哭是“我真傻,真的”,念着念着,人就瘫了下去;京剧的哭像宫墙里的深院,肃穆、沉重,杨四郎的哭是“我的娘啊,儿不能在膝前尽孝”,唱到“尽孝”二字,声音就哽住了,像被什么堵住了喉咙,可不管哪种哭,观众都能从中听出“我爱我爹”——那是刻在中国人骨子里的情感,是“谁言寸草心,报得三春晖”的感恩,是“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”的遗憾。

我爱看戏,尤爱看那些哭爹的戏,因为戏里的“爹”,是现实中“爹”的影子,我爹是个农民,不懂戏曲,却总在我学戏时,搬个小板凳坐在院子里,听我咿咿呀呀地唱,有一次我演《打龙袍》,唱到“可怜我把娇儿错当成龙珠抱”,眼泪掉了下来,爹赶紧站起来,手足无措地说:“不哭不哭,唱得好,唱得好……”那时候我才知道,戏里的“哭爹”,是演给台下的“爹”看的——演的是儿女对爹的思念,演的是爹对儿女的牵挂,演的是“我爱我爹”,却总说不出口的那份深情。

现在戏台子少了,可我还是会翻出老戏片看,看到杨四郎哭母,我会想起爹送我学戏时,在村口站立的背影;看到祥林嫂哭阿毛,我会想起小时候爹给我讲“孟母三迁”,眼里亮晶晶的光;看到花木兰哭爹,我会想起每次回家,爹总把最好的菜往我碗里夹,嘴上却说“在外面别亏了自己”,戏里的哭,是假的,可情是真的;戏里的爹,是演的,可爱是真的,我爱我爹,就像我爱戏曲里的那些哭戏——它让我明白,有些情感,藏在心里不说,比说出来更动人;有些爱,绕着弯子说,比直白说更深情。

FAQs

问:戏曲中的哭戏和影视剧中的哭戏有什么区别?

答:戏曲哭戏讲究“程式化”,即通过固定的唱腔、身段、眼神等技巧表现情感,如京剧的“导板”“散板”用于铺垫情绪,“水袖功”“跪步”等动作辅助表达,强调“以形传神”;影视剧哭戏更侧重“写实”,依赖镜头语言(如特写慢镜头)、环境音效和演员的细微表情,追求“感同身受”,戏曲哭戏的情感表达更含蓄、夸张,带有象征性(如用甩水袖表现激动),而影视剧哭戏更贴近生活,情感流露更自然、细腻。

问:为什么有些年轻人现在也爱看戏曲中的哭戏?

答:戏曲哭戏中蕴含的“亲情”“家国”“忠孝”等主题具有普世性,能引发年轻人对现实情感的共鸣(如对父母的爱与愧疚);戏曲哭戏的艺术形式独特,唱腔的婉转或高亢、身段的优雅或刚劲,能带来审美上的震撼,区别于影视剧的“日常化”表达;近年来国潮兴起,年轻人对传统文化的兴趣增加,戏曲作为“活态传承的艺术”,其哭戏中的情感张力和文化底蕴,让他们在欣赏的同时,也能感受到传统文化的魅力。