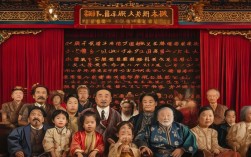

黄金豆借粮是豫剧传统小戏中的经典剧目,以浓郁的乡土气息和鲜活的人物形象,成为豫剧反映民间生活的代表性作品之一,该剧故事背景设定在民国时期的河南农村,通过普通农家“借粮”这一日常事件,展现了底层民众在困境中相互扶持的质朴情感,同时也折射出旧社会农村的经济困顿与人性温暖。

剧情梗概:困境中的求助与温情

剧中主角黄金豆是一名贫苦农民,家中因丈夫生病、天灾歉收,早已断粮多日,眼看家中老小面临饿肚子的危机,无奈之下只得背上年幼的儿子,提着空布袋前往邻村亲戚王大娘家借粮,王大娘家境同样不富裕,家中余粮不多,但得知黄金豆的困境后,仍毫不犹豫地从自家仅存的粮食中分出一半相助,剧情中,黄金豆初到王大娘家时的羞愧与忐忑,王大娘见到黄金豆母子时的心疼与同情,以及两人借粮过程中的对话细节,充满了生活化的真实感,当王大娘将装满粮食的布袋塞到黄金豆手中,一句“穷帮穷,富帮富,亲戚邻居拉把手”,不仅推动了情节发展,更成为全剧的情感核心,传递出民间“守望相助”的传统美德,黄金豆带着粮食和感激离开,两人约定来年丰收后定当偿还,故事在朴素的温情中落幕。

人物形象:小人物的鲜活与立体

剧中两位主要人物——黄金豆和王大娘,虽是底层小人物,却塑造得真实可感,具有强烈的感染力。

黄金豆:她是一位典型的农村妇女,勤劳坚韧,面对生活重压从未抱怨,但困境中的无助仍体现在她的言行中,剧中有一段经典唱腔:“背着孩儿提着袋,一步一挪到大娘家,心里好似揣着鼓,又怕大娘不借粮”,通过“背”“提”“挪”等动作细节,以及“揣着鼓”的心理比喻,生动刻画出她借粮时的紧张与卑微,她的卑微中不失尊严,当王大娘犹豫时,她虽眼含泪花却仍强撑笑容说“大娘,要是为难就算了”,这种体谅他人的善良,让人物形象更加丰满。

王大娘:她是邻村的朴实农妇,性格爽朗、心软热忱,虽自家粮食不多,却见不得邻里受苦,剧中她见到黄金豆母子面黄肌瘦,第一反应是“哎呀,孩子脸都饿成菜色了”,随即转身进屋翻粮,动作麻利没有丝毫犹豫,她的唱腔“黄金豆你莫心焦,大娘我虽不富有余粮,半升粗粮分给你,救你娘儿过今朝”,语气坚定,充满力量,展现了农村妇女的侠骨柔情。

为更直观展现人物特点,可通过表格对比:

| 人物 | 性格特点 | 核心台词/唱段 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 黄金豆 | 坚韧、善良、体谅 | “大娘,要是为难就算了” | 羞愧中带着感恩 |

| 王大娘 | 热忱、爽朗、侠义 | “穷帮穷,富帮富,亲戚邻居拉把手” | 果断中带着心疼 |

艺术特色:豫剧乡土韵味的集中体现

作为豫剧传统剧目,“黄金豆借粮”在艺术风格上充分体现了豫剧“接地气、重生活”的特点。

唱腔设计:全剧以豫剧的“豫东调”为主,唱腔高亢明快,又融入了“悲情腔”的细腻,黄金豆的唱段多运用“慢板”和“二八板”,节奏舒缓,如“我家男人病在床,地里庄稼旱得黄,颗粒无收断粮米,孩儿饿得直喊娘”,通过拖腔和下滑音,表现她的无奈与心酸;王大娘的唱段则以“快二八”和“流水板”为主,节奏轻快,如“别哭了,快进屋,大娘给你找粮食”,语气亲切,符合人物爽朗的性格。

语言风格:剧本大量使用河南方言俚语,如“中”“恁”“俺”“咋弄”等,唱词和念白都贴近农村生活,如“三升红高粱,救俺娘儿命”,简单直白却充满生活气息,让观众倍感亲切。

表演细节:传统表演中,演员通过“背娃”“提篮”“抹泪”等身段动作,还原农村生活场景,例如黄金豆背孩子的动作,需弯腰驼背,脚步沉重,配合唱腔中的哽咽,将母亲的疲惫与心疼表现得淋漓尽致;王大娘递粮时,双手捧起布袋,微微颤抖,既体现粮食的珍贵,又传递出助人的真诚。

文化价值:民间智慧的温情传递

“黄金豆借粮”虽以“借粮”这一小事为切入点,却折射出深刻的社会文化内涵,它真实反映了旧社会农村的经济困顿,天灾人祸下普通民众的生存困境,具有社会历史记录价值;剧中黄金豆与王大娘的互助行为,展现了中华民族“守望相助”的传统美德,这种“一方有难、八方支援”的民间智慧,至今仍具有现实意义。

作为豫剧传统小戏的代表,该剧通过简单的故事和鲜活的人物,让豫剧的乡土韵味得以传承,其唱腔、语言、表演都扎根于河南民间文化,是研究豫剧艺术发展的重要文本,也是让观众感受传统戏曲魅力的经典剧目。

相关问答FAQs

Q1:“黄金豆借粮”中的“黄金豆”名字有何寓意?

A1:“黄金豆”并非真实人名,而是民间对剧中角色的昵称。“黄金”象征珍贵,“豆”则是农村常见的粮食作物,名字组合既暗示了粮食对贫苦民众的珍贵性,也带有亲昵的乡土气息,符合豫剧小戏中人物命名“通俗化、生活化”的特点,让观众容易产生亲近感。

Q2:该剧为何能成为豫剧传统经典,至今仍常演不衰?

A2:剧情贴近生活,以“借粮”这一普通事件引发观众共鸣,反映了民间朴素的互助精神,具有永恒的情感价值;艺术上充分展现了豫剧的唱腔、语言、表演特色,方言俚语的运用和鲜活的人物塑造,让剧目充满乡土活力;其传递的“邻里互助、共渡难关”的主题,契合社会核心价值观,具有积极的教育意义,因此能跨越时代,持续打动观众。