京剧《目莲救母》是传统戏曲中极具宗教色彩与道德教化意义的连台本戏,其故事源于佛教经典《盂兰盆经》,经民间艺人演绎,成为展现孝道、因果与地狱景象的舞台经典,剧中核心人物“蓝文云”(亦有版本作“刘青提”“刘氏”),作为目莲(傅罗卜)之母,其命运轨迹与形象塑造,不仅是剧情推进的核心动力,更承载着传统伦理观念与戏曲表演艺术的深厚内涵。

蓝文云的形象在剧中具有鲜明的双重性:前半生是凡俗女子,因“开荤毁佛”堕入地狱;后半生受尽苦难,最终得子超度,这一设定使其成为“因果报应”与“孝道救赎”的载体,从剧情脉络看,蓝文云原为善良妇人,因丈夫傅相去世后,受尽生活磨难,在诱惑下开荤食狗肉,并毁谤佛法,打破斋戒,最终触怒神明,死后被打入地狱,受尽刀山火海、剑树刀山之苦,其子目莲出家修行,得佛法加持,遍游地狱寻母,最终于盂兰盆节设坛超度,助母亲脱离苦海,蓝文云的命运起伏,既是对“不敬神佛”的警示,也是对“孝感动天”的颂扬,其形象在“恶”与“善”、“堕落”与“救赎”的转换中,展现出复杂的人性维度与道德教化意义。

从表演艺术角度看,蓝文云的角色塑造需融合唱、念、做、打多种程式,对演员的综合素养要求极高,其行当属“正旦”(或“青衣”),因角色经历“凡俗—地狱—超度”三重境遇,表演需分阶段呈现不同特质:阳世时,唱腔以明快的西皮流水、二黄原板为主,展现其作为普通女子的生活气息与性格中的脆弱;堕落后,唱腔转为低沉凄苦的反二黄、二黄慢板,念白加入颤音与泣音,身段则以颤抖、跪拜、蹉步等动作表现内心的恐惧与痛苦;地狱受刑时,需借助武戏的“扑跌”“抢背”等技巧,配合夸张的脸谱(如青面獠牙)与服饰(如破败罪衣、枷锁),营造视觉冲击力;超度时,则需回归清雅,唱腔转为平和的二黄散板,身段舒缓,表现灵魂的净化与解脱,这种从“凡”到“圣”的表演跨度,要求演员精准把握不同阶段的情感层次,既要有“唱”的感染力,也要有“做”的冲击力,方能塑造出立体的蓝文云形象。

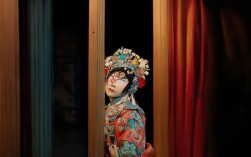

蓝文云的服饰与道具运用,也是戏曲程式化表演的重要体现,阳世时,多穿素色帔裙,头戴“蓝子”,体现其寡居身份与朴素性格;毁佛后,服饰色彩渐趋浓艳(如红、紫等),暗示其内心的迷失与堕落;地狱场景中,则换“罪衣罪裙”,项戴枷锁,手持“哭丧棒”,道具的沉重感与服饰的破败感形成强烈对比,强化其苦难形象;超度时,服饰变为白色仙衣,手持佛珠,道具的轻盈与服饰的洁净,象征灵魂的救赎,这种“以衣饰代身份,以道具表心境”的戏曲美学,使蓝文云的形象无需过多台词,便可通过视觉符号传递情感与命运变化。

从文化内涵层面,蓝文云的故事折射出传统社会“三教合一”的思想底色,佛教的“因果报应”是其情节主线,目莲救母体现的是儒家的“孝道”伦理,而地狱场景中的“十殿阎罗”“六道轮回”等元素,则融合了民间的宗教信仰与道德观念,蓝文云形象的塑造,本质上是通过“恶有恶报,善有善报”的叙事,向观众传递“敬神佛、行孝道”的道德训诫,这种教化功能在传统戏曲中具有普遍性,而《目莲救母》因其地狱场景的直观性与戏剧冲突的激烈性,成为此类题材的典型代表。

在京剧传承中,蓝文云这一角色的演绎经历了从“神本”到“人本”的演变,早期演出侧重宗教仪式感,蓝文云更多作为“罪人”符号存在,表演夸张程式化;近现代演员则更注重人性挖掘,通过细腻的唱腔与身段,展现其堕落过程中的挣扎与痛苦,使其形象更具悲剧性与感染力,如京剧表演艺术家李炳淑在演绎此角色时,强调“以情带声”,在“见母受刑”一场中,通过气声、颤音的运用,将目莲的悲痛与蓝文云的悔恨交织,使母子情谊更具穿透力,这种“人性化”处理,为传统角色注入了现代审美意蕴。

蓝文云的艺术价值,不仅在于其个人形象的塑造,更在于其作为《目莲救母》剧情的核心枢纽,串联起凡世、地狱、佛国三重空间,推动故事从“堕落”到“救赎”的完整叙事,她的命运既是个人道德选择的结果,也是传统社会伦理观念的集中体现,通过舞台演绎,使观众在视觉冲击与情感共鸣中,潜移默化地接受道德熏陶,这正是传统戏曲“高台教化”功能的生动实践。

蓝文云表演艺术特色表

| 表演元素 | 具体体现 |

|---|---|

| 行当 | 正旦/青衣,需融合文戏的唱念与武戏的身段 |

| 唱腔特点 | 阳世:西皮流水、二黄原板(明快);地狱:反二黄、二黄慢板(凄苦);超度:二黄散板(平和) |

| 代表身段 | 颤步、跪拜(恐惧);抢背、扑跌(受刑);舒缓台步(超度) |

| 服饰道具 | 阳世:素色帔裙、蓝子;地狱:罪衣罪裙、枷锁、哭丧棒;超度:白色仙衣、佛珠 |

| 情感层次 | 凡俗的脆弱、堕落的迷失、受刑的痛苦、救赎的释然 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《目莲救母》中蓝文云的角色原型是什么?她的形象如何体现传统伦理观念?

A1:蓝文云的角色原型源于佛教经典《盂兰盆经》中的“目莲之母”,其俗名在京剧版本中多作“刘青提”或“蓝文云”,她的形象通过“开荤毁佛—堕地狱—得子超度”的命运线,集中体现了传统伦理观念中的“因果报应”与“孝道至上”,她因不敬佛门、违背斋戒而堕入地狱,警示世人“善恶有报”;其子目莲以孝心感天动地,遍游地狱救母,彰显了儒家“百善孝为先”的核心思想,蓝文云从“恶”到“善”的转变,既是个人道德的救赎,也是传统社会对“孝道”与“信仰”的双重推崇,其形象成为伦理教化的典型符号。

Q2:演员在演绎蓝文云这一角色时,在唱腔和身段上面临哪些主要挑战?如何通过表演技巧克服这些挑战?

A2:演员演绎蓝文云需跨越“凡俗—地狱—超度”三重境界,对唱腔与身段的控制力要求极高,唱腔方面,需从阳世的明快流畅转为地狱的凄苦低沉,再至超度的平和舒缓,音域跨度大,情感转换复杂,地狱场景中的反二黄唱腔,需运用“脑后音”“擞音”技巧表现撕裂感,同时通过气声与泣音传递绝望,这要求演员具备扎实的嗓音功底与情感把控力,身段方面,地狱受刑的“扑跌”“抢背”等武戏动作,需在保持美感的前提下展现痛苦,易造成体力消耗与动作变形;阳世与超度的文戏身段则需细腻,如用“水袖功”的“抖袖”“抛袖”表现情绪波动,通过“圆场步”的节奏变化体现身份转变,为克服这些挑战,演员需通过长期训练掌握戏曲程式,同时深入理解角色心理,做到“形神兼备”——通过提前体验生活素材积累情感共鸣,或借鉴前辈艺术家的“口传心授”,将程式化表演与人性化表达结合,使蓝文云的形象既符合戏曲美学,又具有真实感染力。