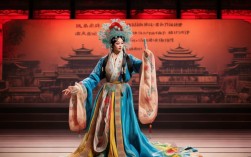

赵五娘是中国戏曲艺术中极具代表性的经典女性形象,其故事源于元末高明创作的南戏《琵琶记》,历经数百年传承,在京剧、越剧、昆曲等多个剧种中均有精彩演绎,而戏曲视频的普及更让这一人物形象跨越时空,走进当代观众的视野,在戏曲视频中,赵五娘的故事被赋予了更立体的呈现,她以“孝妇”形象深入人心,其坚韧、善良与牺牲精神通过唱、念、做、打等戏曲程式,结合现代镜头语言,展现出震撼人心的艺术力量。

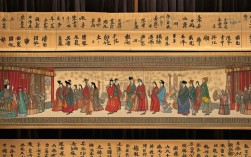

《琵琶记》讲述了书生蔡伯喈赴京赶考,被牛丞相强招为婿,家中妻子赵五娘独力奉养公婆,遭遇饥荒时,她典当衣物、剪发换粮,公婆最终仍因饥饿去世,赵五娘身背琵琶,沿路弹唱寻夫,最终夫妻重逢,历经磨难终得团圆,这一故事的核心是赵五娘的“孝”与“贞”,而戏曲视频通过细节刻画,让这些抽象品质变得具体可感,在“糟糠自厌”一折中,视频常以特写镜头展现赵五娘将仅有的糙米让与公婆,自己吞咽糠麸的痛苦表情,配合颤抖的唱腔“糠和米,本是两倚依,谁人簸扬你作两处飞?”,将人物内心的挣扎与孝心展现得淋漓尽致,传统舞台表演中,演员的身段、眼神是塑造人物的关键,戏曲视频则通过多角度拍摄、慢镜头回放等技术,强化了这些细节——比如赵五娘剪发时剪刀的寒光、散落青丝的飘零感,或是筑坟时手中工具的特写,让观众更直观地感受到她生活的艰辛与意志的坚定。

不同剧种的戏曲视频在演绎赵五娘时,也呈现出各自的艺术特色,以越剧和京剧为例,越剧版《琵琶记》唱腔婉转细腻,赵五娘的形象更偏向柔弱中的坚韧,如王文娟、徐玉兰等名家的版本中,水袖的运用与柔美的身段,将“孝妇”的温婉与刚强融为一体;京剧版则更注重程式化的表演,如“剪发买发”一折,通过西皮二黄唱腔的跌宕起伏,结合髯口、水功等技巧,展现出人物内心的悲愤与决绝,戏曲视频的传播还打破了地域限制,让不同地区的观众都能领略到各剧种的艺术魅力,例如昆曲版《琵琶记》的“雅致”与黄梅戏版的“质朴”,通过视频平台被更多人所熟知,赵五娘的故事也因此获得了更广泛的共鸣。

为了更直观地对比不同剧种中赵五娘的表演特点,以下表格列举了主要剧种的呈现差异:

| 剧种 | 表演特色 | 经典剧目选段 | 视频呈现亮点 |

|---|---|---|---|

| 越剧 | 唱腔婉转,身段柔美 | 《糟糠自厌》《剪发》 | 特写镜头捕捉水袖细节,情感细腻 |

| 京剧 | 程式严谨,唱腔高亢 | 《描容上路》《扫松》 | 脸谱、身段与唱腔结合,凸显戏剧冲突 |

| 昆曲 | 唱词典雅,动作写意 | 《南浦嘱别》《忆夫》 | 园林实景拍摄,意境悠远 |

| 黄梅戏 | 生活气息浓,唱腔通俗 | 《打猪草》《寻夫》 | 方言对白贴近观众,叙事性强 |

赵五娘之所以能成为戏曲长河中不灭的经典,在于她身上凝聚了中国传统女性的美德与命运的抗争,戏曲视频的传播,不仅让这一形象以更丰富的形式呈现,更通过现代媒介拉近了与观众的距离——无论是老年观众对传统艺术的怀念,还是年轻观众对“孝文化”的重新理解,赵五娘的故事都在视频中获得了新的生命力,她背上的琵琶不仅是寻夫的信物,更是戏曲艺术跨越时空的桥梁,提醒着人们在快节奏的生活中,铭记那份坚韧与善良。

FAQs

Q1:赵五娘的故事为什么能成为戏曲经典?

A1:赵五娘的故事以“孝”为核心,契合了中国传统伦理价值观,其人物形象具有鲜明的悲剧性与抗争性,容易引发观众共鸣。《琵琶记》剧情跌宕起伏,人物情感复杂,为戏曲表演提供了丰富的创作空间,唱、念、做、打等程式化手段能充分展现赵五娘的内心世界,因此成为各剧种争相演绎的经典剧目。

Q2:不同剧种的赵五娘视频在艺术表现上有哪些主要差异?

A2:不同剧种因音乐、表演程式、地域文化的差异,赵五娘的呈现各有侧重,例如越剧注重唱腔的柔美与情感的细腻,视频常通过特写强化人物表情;京剧则强调程式化的身段与脸谱艺术,视频会突出舞台动作的张力;昆曲追求“雅致”,视频多结合古典场景营造意境;黄梅戏更贴近生活,视频语言通俗,叙事性强,这些差异让赵五娘的形象在不同剧种中呈现出多样化的艺术魅力。