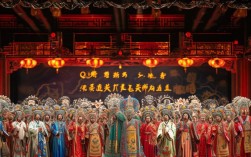

戏曲是中国传统戏剧的独特艺术形式,集唱、念、做、打于一体,融合音乐、舞蹈、文学、美术等多种元素,历经千年发展,成为中华文化的璀璨瑰宝,其起源可追溯至先秦时期的乐舞与汉代的“百戏”,至唐代形成“参军戏”“踏摇娘”等雏形,宋元时期杂剧、南戏相继成熟,明清传奇则将戏曲艺术推向高峰,诞生了《牡丹亭》《桃花扇》等经典剧目,戏曲剧种丰富多样,据统计全国有360余个剧种,各具地域特色,如京剧的雍容、昆曲的典雅、越剧的婉约、豫剧的豪迈、黄梅戏的质朴,共同构成中国戏曲的多元生态。

不同剧种在音乐、表演、服饰等方面各具特色,以音乐为例,京剧以西皮、二黄为主要声腔,伴奏以京胡、月琴为主;昆曲则用“水磨调”,笛子、三弦为其特色乐器;越剧唱腔柔美,多以二胡、琵琶伴奏,表演上,戏曲讲究“程式化”,通过虚拟化的动作表现生活场景,如以鞭代马、以桨代船,以“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的写意手法传递无限意境,行当划分是戏曲表演的核心,“生旦净丑”四大行当下又细分多个类型:生分老生(中年男性)、小生(青年男性)、武生(武打角色);旦分青衣(端庄女性)、花旦(活泼女性)、刀马旦(武旦)、老旦(老年女性);净俗称“花脸”,以夸张脸谱塑造性格鲜明的人物,如红脸表忠义(关羽)、白脸表奸诈(曹操)、黑脸表刚直(张飞);丑则以诙谐幽默见长,分文丑(方巾丑、丑婆子等)、武丑(翻打角色),常通过插科打诨调节气氛。

脸谱与服饰是戏曲视觉艺术的精髓,脸谱色彩象征人物性格,如红色忠勇、黑色刚直、白色奸诈、蓝色骁勇、绿色草莽,图案则暗示人物经历,如包拯额头月牙表“日断阳、夜断阴”,服饰则依据身份、地位定制,帝王穿蟒袍(绣龙纹),将帅扎靠(插四面靠旗),文官穿帔(对襟长袍),平民穿褶子(素色长衫),色彩与纹样皆有严格规制,如黄色为皇室专用,龙凤纹象征尊贵,花鸟纹寓意吉祥。

戏曲不仅是艺术表演,更是传统文化的载体,其剧目多取材于历史故事、民间传说、文学经典,传递忠孝节义、家国情怀等价值观,如《赵氏孤儿》彰显舍生取义,《穆桂英挂帅》歌颂巾帼英雄,《梁山伯与祝英台》颂扬爱情自由,近年来,戏曲通过创新焕发新生:新编历史剧《曹操与杨修》深化人性挖掘,现代戏《骆驼祥子》贴近当代生活,短视频平台上的戏曲片段吸引年轻观众,让这门古老艺术在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“生旦净丑”分别指什么角色?

A:“生旦净丑”是戏曲的四大基本行当。“生”指男性角色,细分老生(中老年正直男性,如诸葛亮)、小生(青年男性,如梁山伯)、武生(擅长武打的男性,如赵云);“旦”指女性角色,包括青衣(端庄女性,如王宝钏)、花旦(活泼少女,如红娘)、刀马旦(武艺高强的女性,如穆桂英)、老旦(老年女性,如佘太君);“净”俗称“花脸”,以夸张脸谱塑造性格鲜明的男性,如关羽(红脸)、曹操(白脸);“丑”指喜剧角色,分文丑(如《群英会》中的蒋干)、武丑(擅长翻打的丑角,如时迁),常通过插科打诨调节气氛。

Q2:为什么说戏曲是“综合艺术”?

A:戏曲是综合艺术,因其融合了多种艺术形式:音乐(唱腔、伴奏)、舞蹈(身段、武打)、文学(剧本、唱词)、美术(脸谱、服饰、舞台布景)等,一场完整的戏曲表演中,演员通过唱腔传递情感,用身段动作表现剧情,脸谱和服饰塑造人物性格,乐队伴奏烘托氛围,剧本提供叙事框架,各元素有机结合,形成“唱念做打”四位一体的独特艺术体系,这也是戏曲区别于单一艺术形式的核心特征。