京剧作为中国国粹,其剧目多取材于历史故事、古典文学与民间传说,其中以帝王将相、忠臣义士为核心的“袍带戏”尤为经典,北宋末年的“靖康之变”中,宋徽宗赵佶、宋钦宗赵桓父子被金国俘虏,最终客死异乡的悲剧,因其强烈的戏剧冲突与深刻的历史反思,成为京剧舞台上的重要题材,相关剧本通过艺术化的演绎,再现了这段令人扼腕的历史。

历史背景与剧本创作根基

“徽钦二帝”的故事源于真实历史:北宋末年,宋徽宗赵佶沉迷书画、道教,朝政由蔡京、童贯等奸臣把持,加之“花石纲”之役导致民不聊生,北方金国趁机崛起,1126年,金兵南下攻破汴京(今开封),徽、钦二帝及皇族、妃嫔、大臣三千余人被俘北上,史称“靖康之变”,北宋由此灭亡,二帝被囚于金国五国城(今黑龙江依兰),徽宗于1135年受辱而死,钦宗直至1156年仍被金人羞辱(如让他在马球赛中坠马身亡),结局悲惨。

京剧剧本以这段历史为骨架,既尊重基本史实,又融入戏曲的虚构与夸张,传统戏中,虽有《李陵碑》《岳母刺字》等涉及宋金战争的剧目,但直接以徽钦二帝为主角的完整剧本多形成于清末民初,当时社会动荡,艺人借古讽今,通过二帝的悲剧批判统治者昏聩、呼唤民族气节,使剧目兼具历史厚重感与现实意义。

主要人物与形象塑造

京剧剧本中的徽钦二帝,并非简单的历史符号,而是通过行当、唱腔、身段等艺术手段,塑造出性格鲜明、命运多舛的舞台形象。

-

宋徽宗赵佶(生行):作为“帝王生”,初期以“文老生”应工,突出其艺术气质与帝王威仪,例如在《醉写番书》等片段中,通过水袖功、髯口功表现其挥毫泼墨的潇洒;然而在“靖康之变”后,行当转为“衰派老生”,唱腔以低沉的【二黄慢板】为主,身段佝偻、步履蹒跚,通过眼神与手势展现其从“风流天子”到“阶下囚”的巨大落差,剧本中常安排其吟诵自作词《宴山亭·北行见杏花》,如“裁剪冰绡,轻叠数重,淡著燕脂匀注……新样靓妆,溢艳溢香,羞杀蕊珠宫女”,以词喻情,强化其亡国之君的悔恨与悲怆。

-

宋钦宗赵桓(生行):以“武老生”或“靠把老生”应工,前期表现其继位后的优柔寡断,如在“汴梁城破”一场中,通过“甩发”“跪步”等身段表现其惊慌失措;被俘后则转为“囚生”,唱腔多用【反二黄】,音色苍凉,如“金兵入汴梁,二帝遭祸殃,父子同被掳,无颜见先皇”,直白道出其懦弱与无奈,剧本中常设置他与徽宗的对手戏,如“北狩途中”一场,父子相对垂泪,通过对话揭示其“生不如死”的痛苦——钦宗曾哀叹:“纵回南朝,亦无面目见人。”

-

其他重要人物:

- 李纲(净行):主战派代表,以“铜锤花脸”应工,唱腔高亢激昂,如“金兵犯汴梁,主上早提防”,表现其忠心耿耿却壮志难酬的悲剧。

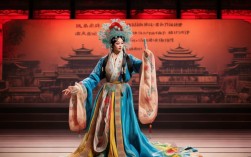

- 郑皇后(旦行):作为女性角色,以“青衣”应工,在“被俘北行”一场中,以【西皮流水】唱出“随驾北行泪暗倾,故国山河万里情”,展现其坚韧与悲愤。

- 金国将领(净行):如粘罕、斡离不等,以“架子花脸”应工,勾画白脸、蓝脸,突出其凶残傲慢,与宋帝的懦弱形成强烈对比。

剧情结构与艺术特色

京剧《徽钦二帝》的剧情通常以“靖康之变”为核心,分为“汴梁危急”“二帝出降”“北狩苦旅”“五国城终”等场次,通过“起承转合”的结构推动戏剧冲突。

表:京剧《徽钦二帝》主要场次与艺术表现

| 场次 | 核心情节 | 主要人物 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《花石纲祸》 | 徽宗沉迷书画,朱勔献花石纲,民怨沸腾 | 赵佶、朱勔、百姓 | 开场用“高拨子”曲牌,群舞表现民不聊生 |

| 《金兵破汴》 | 金兵围城,李纲死战,汴京失守 | 赵桓、李纲、粘罕 | “城破”一场用武打场面,“对刀枪”表现激烈战况 |

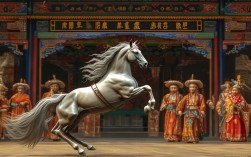

| 《二帝出降》 | 徽钦二帝素服出城,向金人俯首称臣 | 赵佶、赵桓、斡离不 | 二帝脱龙袍、穿囚服,身段“卧鱼”表现屈辱 |

| 《北狩途中》 | 途中遭遇风雪,郑皇后投水自尽 | 赵佶、赵桓、郑皇后 | 【反二黄】唱腔,风雪布景烘托悲凉氛围 |

| 《五国城终》 | 徽宗病逝,钦宗被金人羞辱致死 | 赵佶、赵桓、金兵 | 徽宗临终前焚稿《宴山亭》,钦宗以“僵尸倒”下场 |

在艺术表现上,剧本充分运用京剧“唱念做打”的综合手段:

- 唱腔:以【二黄】、【反二黄】为主,表现悲怆情绪;【西皮】用于回忆故国时的激越,如徽宗追忆昔日繁华时唱“想当年汴京春色好,万国来朝锦衣飘”。

- 念白:韵白与京白结合,如金将念白用炸音表现蛮横,宋臣念白用颤音表现恐惧。

- 身段:通过“抢背”“僵尸”“甩发”等特技表现人物心理,如钦宗听闻父皇病逝时,以“抢背”跌倒,突出其崩溃。

- 服装道具:龙袍与囚服的对比、金印与枷锁的转换,直观展现人物命运;马鞭、车旗等虚拟道具,表现“北狩”的漫长艰辛。

文化内涵与历史反思

京剧《徽钦二帝》不仅是对历史的再现,更是对民族精神的诠释,剧本通过二帝的悲剧,批判了“重文轻武”“奸臣误国”的历史痼疾,歌颂了李纲、郑皇后等人的忠贞与气节,剧目也暗含对“家国兴亡”的深刻思考:徽宗的艺术才华与治国无能形成反差,警示后人“位高者需德才兼备”;钦宗的懦弱则揭示了“优柔寡断”对国家的危害。

从文化价值看,该剧保留了京剧传统“袍带戏”的审美范式,如“一桌二椅”的舞台布景、“虚实相生”的表演手法,同时又融入了历史悲剧的崇高感,使观众在艺术欣赏中感受历史的沉重。

相关问答FAQs

Q1:京剧《徽钦二帝》中,宋徽宗的形象与传统帝王形象有何不同?

A1:传统京剧中的帝王形象多为“明君”或“昏君”的二元对立,如康熙帝的英明、纣王的残暴;而宋徽宗的形象更具复杂性——他既是“风流天子”,艺术造诣极高,又是“亡国之君”,治国昏聩无能,剧本通过前期“醉写番书”的潇洒与后期“五国城囚”的憔悴对比,展现其性格的多面性,突破了传统帝王“非善即恶”的脸谱化塑造,更贴近历史人物的立体性。

Q2:京剧《徽钦二帝》在舞台呈现上,如何通过“对比手法”强化戏剧冲突?

A2:剧本在舞台呈现中运用了多重对比:一是“身份对比”,如龙袍与囚服的转换、金銮殿的威严与五国城的破败,直观表现人物命运的巨变;二是“情感对比”,如徽宗前期吟咏诗词的雅致与后期痛哭流涕的悲怆,突出其心理落差;三是“人物对比”,如主战派李纲的刚烈与主和派张邦昌的怯懦,忠奸对立推动剧情发展;四是“场景对比”,如汴京的繁华(用暖色调、明快音乐)与北方的荒凉(用冷色调、低沉锣鼓),通过视觉与听觉的冲击,强化悲剧氛围。