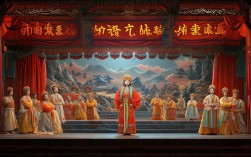

豫剧电影《李天保娶亲》是上世纪50年代末至60年代初由长春电影制片厂拍摄的一部经典戏曲艺术片,改编自传统豫剧剧目,以其生动的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的河南地方特色,成为豫剧电影史上的代表作之一,至今仍被观众津津乐道,影片由刘国权执导,豫剧表演艺术家魏云、陈新理分饰男女主角张爱姐和李天保,将这个充满乡土气息与生活智慧的民间故事搬上了银幕,展现了豫剧艺术独特的魅力。

影片的故事背景设定在古代河南农村,围绕贫寒书生李天保与富家小姐张爱姐的爱情展开,李天保家境贫寒却为人正直,与富商之女张爱姐两情相悦,但张父张嫌贫爱富,坚决反对这门婚事,为促成姻缘,李天保在好友帮助下,想出“借闺女”的妙计:假称张爱姐是自家“表妹”,以相亲为名带至李家成亲,张父得知后勃然大怒,带家丁抢亲,却在李天保与张爱姐的机智应对下,最终闹出一系列啼笑皆非的误会,最终认可了这门婚事,有情人终成眷属,剧情跌宕起伏,既有“闹洞房”“对诗”等轻松诙谐的桥段,也有“见父”“抢亲”等紧张冲突的场面,通过喜剧化的叙事,讽刺了封建婚姻观念中的门第之见,歌颂了青年男女对自由爱情的追求与反抗精神。

影片中的人物塑造鲜活立体,极具豫剧艺术的乡土韵味,李天保由陈新理饰演,其表演质朴自然,唱腔高亢明亮,将人物的机智、善良与倔强刻画得入木三分,尤其在“洞房对诗”“智斗张父”等场次中,通过细腻的身段和富有生活化的念白,将一个底层小人物的聪慧与胆识展现得淋漓尽致,张爱姐则由魏云饰演,她的唱腔婉转悠扬,表演端庄大方又不失活泼,既体现了大家闺秀的知书达理,又展现了冲破封建束缚的勇敢,两位主角的对手戏火花四溅,配合默契,成为影片最动人的核心,而张父这一角色则由老艺人饰演,其夸张的表演和浓郁的河南方言,将一个爱财如命、固执己见的商人形象刻画得活灵活现,既让人反感又觉可笑,增强了影片的喜剧效果。

从艺术特色来看,《李天保娶亲》充分保留了豫剧的艺术精髓,同时在电影语言的运用上进行了创新,豫剧作为河南地方戏,以其“高亢、激越、质朴”的唱腔风格著称,影片中《李天保站机房》《洞房》等经典唱段,完美展现了豫剧“豫东调”“豫西调”的融合,旋律朗朗上口,充满生活气息,表演上,豫剧特有的“甩袖”“蹉步”“亮相”等程式化动作,在电影镜头的特写与全景切换中,既保留了舞台艺术的夸张与写意,又通过电影细节增强了真实感,李天保与张爱姐“借闺女”时的紧张神情,张父抢亲时的气急败坏,都通过演员的面部表情和肢体语言被放大,让观众更能共情,影片的场景设计充满河南农村的地域特色,青砖瓦房、大红灯笼、农家院落等布景,搭配明快的节奏与喜庆的音乐,营造出浓郁的乡土氛围,让观众仿佛置身于中原大地。

作为传统戏曲电影,《李天保娶亲》的社会影响深远,它不仅让豫剧这一地方戏种走向全国,更通过电影这一大众媒介,让更多人了解并喜爱上了豫剧艺术,影片上映后,在民间广受欢迎,李天保与张爱姐的故事成为家喻户晓的传说,其唱段更是被戏迷传唱至今,影片所倡导的“反对门第观念”“追求婚姻自由”的主题,在特定历史时期具有积极的社会意义,契合了大众对公平与正义的朴素追求,使其超越了单纯的娱乐功能,成为一部兼具艺术价值与社会价值的经典作品。

基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 出品年份 | 1958年 |

| 导演 | 刘国权 |

| 主演 | 魏云(饰张爱姐)、陈新理(饰李天保) |

| 剧种 | 豫剧 |

| 剧情核心 | 贫书生李天保智取富家女张爱姐,反抗封建门第观念,终成眷属的喜剧故事 |

| 艺术亮点 | 豫剧传统唱腔与电影叙事结合,人物鲜活,喜剧冲突与情感张力并存 |

| 社会价值 | 传播豫剧艺术,倡导婚姻自由,成为几代人的集体记忆 |

相关问答FAQs

问:《李天保娶亲》与豫剧传统剧目《卷席筒》有何异同?

答:两部作品均属豫剧经典,都以喜剧手法展现民间智慧,但主题和人物不同。《李天保娶亲》核心是“反抗门第婚姻”,主角李天保与张爱姐的爱情故事更具浪漫色彩,冲突围绕“嫌贫爱富”展开;而《卷席筒》则以“善恶有报”为主题,讲述苍娃为救被诬陷的嫂子,替死罪顶包的故事,更侧重伦理道德与社会批判。《李天保娶亲》风格更轻快,多“借闺女”“闹洞房”等喜剧桥段;《卷席筒》则在喜剧中融入悲情,苍娃的形象更具悲剧英雄色彩。

问:电影中“借闺女”的情节为何能成为经典?

答:“借闺女”之所以成为经典,源于其巧妙融合了民间智慧与喜剧冲突,这一情节是李天保为对抗封建礼教设计的“计谋”,既展现了主角的机智(以“假相亲”瞒过张父),又通过“假戏真做”的误会制造笑料(如张父带人抢亲时,李家以“礼数”周旋)。“借闺女”反映了民间对“自由婚姻”的朴素向往——在“父母之命”的时代,底层百姓用“巧计”反抗权威,充满生活气息与人文关怀,演员通过夸张的表演和生动的唱腔,将这一情节演绎得既紧张又滑稽,让观众在欢笑中感受到对封建观念的讽刺,因而历久弥新。