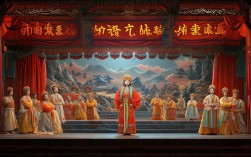

豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的人文底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《金鸡引凤》以其巧妙的情节设计、鲜明的人物塑造和浓郁的生活气息,成为豫剧舞台上的常青之作,尤其是其中的“下”部剧情,更是将传统婚恋观念中的美好愿景与戏剧冲突巧妙融合,展现出独特的艺术魅力。

《金鸡引凤》的故事背景设定在古代中原地区,围绕才子佳人的爱情主线,串联起家庭伦理、社会人情与道德抉择,剧情“下”部主要聚焦于男女主角历经波折后,如何在礼教与真情的博弈中坚守初心,最终实现“金鸡引凤”的美好寓意,男主角李彦贵出身书香门第,虽家道中落却才华横溢;女主角丫鬟金婵虽为侍女,却善良聪慧、深明大义,两人在前半部中因“抛绣球招亲”结缘,却因门第差异遭到女方家庭的强烈反对,由此展开了一系列充满误会与考验的情感纠葛。

在“下”部剧情中,戏剧冲突层层递进,将人物性格刻画得淋漓尽致,当李彦贵被岳家赶出家门后,金婵不顾世俗眼光,毅然选择坚守爱情,她一方面巧妙周旋于强势的夫人与刁钻的姐姐之间,用智慧化解家庭矛盾;另一方面暗中资助李彦贵赴京赶考,用行动证明“两情相悦”的真挚,机房夜话”“金鸡送信”等经典桥段,通过细腻的唱腔与身段表演,将金婵的坚韧与聪慧展现得栩栩如生,在“机房夜话”一场中,金婵一边纺织一边与李彦贵互诉衷肠,豫剧特有的“二八板”唱腔如泣如诉,既表现了两人患难与共的深情,又暗含对封建门第观念的温和反抗。

剧中的“金鸡”意象贯穿始终,成为连接剧情与主题的核心符号,在传统民俗中,“金鸡”象征光明与吉祥,“引凤”则寓意招引贤才或佳偶,剧中,金婵饲养的一只芦花鸡不仅成为男女主角传递信物的“信使”,更在关键时刻推动情节发展——当李彦贵音信杳无时,金鸡衔着金羽飞至京城,暗示其高中状元;当岳家悔婚欲拆散姻缘时,金鸡啼鸣于庭院,仿佛为正义发声,这种将自然物象人格化的艺术手法,既符合豫剧贴近生活的表演风格,又赋予剧目浓郁的浪漫主义色彩,让观众在紧张的戏剧冲突中感受到希望与温暖。

从艺术特色来看,《金鸡引凤》的“下”部充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性表现力,唱腔上,以豫东调的明亮高亢为主,穿插豫西调的深沉委婉,男女主角的对唱如“流水板”般流畅,既展现了情感的跌宕起伏,又保持了豫剧特有的乡土气息;表演上,演员通过水袖、台步等程式化动作,将人物的内心世界外化,如金婵在争取婚姻自由时的“搓步”表现焦虑,李彦贵高中后的“甩袖”展现喜悦,都极具感染力;舞美设计上,则以简约的布景和写意的道具突出戏曲的“虚拟性”,如“赶考路上”通过演员的圆场步和马鞭挥舞,便让观众感受到千里跋涉的艰辛。

剧目所传递的文化内涵同样值得深思,在封建礼教森严的古代,《金鸡引凤》通过金婵这一“小人物”的反抗与坚守,肯定了个人情感的价值,倡导了“以德为重、以情为贵”的婚恋观,金婵虽为侍女,却凭借善良、聪慧与坚韧赢得了尊重与幸福,这与传统戏曲中“才子佳人”的套路化叙事形成对比,更具现实意义。“金鸡引凤”的吉祥寓意也寄托了普通民众对美好生活的向往,体现了中原文化中“天人合一”“善恶有报”的哲学思想。

作为豫剧的经典剧目,《金鸡引凤》的“下”部不仅在舞台上久演不衰,更通过影视、戏曲进校园等途径传播开来,成为连接传统与现代的文化纽带,它以通俗的故事、动人的情感和精湛的艺术,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到传统文化的生命力与当代价值。

相关问答FAQs

Q1:《金鸡引凤》中“金鸡”的象征意义是什么?

A1:“金鸡”在剧中既是具体的信物(如金羽),也是核心的象征符号,从民俗文化看,“金鸡”象征光明、吉祥与守信,其“引凤”功能暗合“凤求凰”的爱情意象,预示美好姻缘的到来;从剧情结构看,“金鸡”是推动情节发展的关键道具(如传递消息、化解误会),增强了戏剧的巧合性与浪漫色彩;从主题内涵看,“金鸡”代表底层民众对正义与希望的坚守,呼应了“善有善报”的传统价值观,使剧目在娱乐之外更具道德教化意义。

Q2:豫剧《金鸡引凤》与其他传统才子佳人戏相比,有哪些独特之处?

A2:与传统才子佳人戏(如《西厢记》《牡丹亭》)相比,《金鸡引凤》的独特性主要体现在三个方面:一是人物设置更接地气,女主角金婵以“侍女”身份而非大家闺秀成为主角,其反抗方式更侧重“智慧周旋”而非激烈对抗,更贴近市井生活;二是情节冲突更具喜剧色彩,通过“金鸡送信”“机房斗智”等桥段,将误会巧合与幽默元素融入爱情主线,避免了传统才子佳人戏的悲情化倾向;三是文化符号更鲜明,“金鸡”意象的贯穿始终,使剧目在叙事之外承载了丰富的民俗内涵,展现出中原文化特有的质朴与浪漫,这也是其能成为豫剧经典的重要原因。