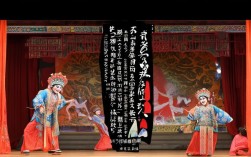

《打铜锣补锅》是湖南花鼓戏现代戏的经典之作,自诞生以来便以浓郁的乡土气息、鲜活的人物形象和幽默诙谐的风格深受观众喜爱,成为几代人的集体记忆,该剧创作于20世纪50年代末至60年代初,由湖南省花鼓戏剧院编剧团队深入湖南农村采风,以民间补锅匠、打铜锣艺人的生活为原型,在传统花鼓戏表演形式基础上融入现代戏元素,于1965年正式首演后迅速走红,后经多次复排与改编,至今仍是戏曲舞台上的保留剧目。

剧情梗概:平凡生活中的智慧与温情

故事发生在湖南农村的一个普通院落,勤劳朴实的农家妇女林十娘发现家中铁锅破损,正愁无法做饭时,邻居大娘提醒她可以请补锅匠来修,林十娘起初有些犹豫,觉得“补锅”是“低人一等”的活计,担心被邻居笑话,年轻补锅匠李小聪上门揽活,他手艺高超、性格风趣,一边补锅一边与林十娘拉家常,林十娘的嫂子胡秀英是个通情达理的人,见李小聪勤快又能说会道,便主动帮忙劝说,在补锅过程中,李小聪用朴实的道理和生动的比喻,让林十娘逐渐认识到“劳动无贵贱,行行出状元”,最终不仅愉快地接受了补锅,还对李小聪的手艺赞不绝口,剧情围绕“补锅”这一日常小事展开,通过轻松幽默的对话和富有生活气息的细节,展现了劳动人民的智慧、乐观与淳朴的人际关系。

主要人物分析:鲜活形象跃然台上

剧中人物性格鲜明,各具特色,成为剧目成功的关键因素,通过经典版本的演绎,角色深入人心:

| 角色 | 经典扮演者 | 性格特点 | 经典唱段/台词 |

|---|---|---|---|

| 胡秀英 | 左大玢 | 机智勇敢、乐观开朗,思想进步 | “手拿铜锣一声响,我给同志把话讲” |

| 李小聪 | 李谷一 | 幽默风趣、手艺高超,朴实善良 | “补锅补锅,补得锅子不漏汤,补得家家饭菜香” |

| 林十娘 | 钟宜淳 | 最初保守固执,后通情达理 | “补锅匠,手艺巧,补的锅子像新造” |

艺术特色:传统与现代的完美融合

《打铜锣补锅》在艺术上充分体现了湖南花鼓戏“小戏大做”的智慧,既保留了传统戏曲的精髓,又注入了现代生活的活力。

唱腔设计上,该剧以湖南花鼓戏的“打锣腔”“川调”“小调”为基础,旋律明快流畅,节奏活泼跳跃,例如胡秀英的唱段融入了高腔的拖腔,显得高亢激昂;李小聪的唱段则多用川调,叙事性强,贴近口语,朗朗上口,这些唱腔既保留了花鼓戏的乡土韵味,又因通俗易懂而易于传唱。

表演风格上,演员将民间舞蹈、劳动动作巧妙融入戏曲程式,比如李小聪补锅时的“推、拉、敲、打”动作,既是对补锅工艺的真实还原,又经过艺术化加工,形成独特的喜剧效果;胡秀英打铜锣时的步伐与身段,则借鉴了民间“采茶舞”的元素,轻盈灵动,充满生活气息。

语言特色是该剧的一大亮点,通篇采用湖南方言,如“咯只锅子漏得凶”“补锅匠是个好行当”等,生动幽默,接地气,方言的运用不仅增强了地域特色,也让人物对话更具真实感和亲和力,让观众倍感亲切。

影响与地位:跨越时代的戏曲经典

作为现代戏的典范,《打铜锣补锅》突破了传统戏曲才子佳人的题材局限,将镜头对准普通劳动人民,用“小人物”的故事折射“大时代”的精神,该剧自首演以来,演出场次累计超过万场,足迹遍布全国城乡,甚至走出国门,成为展示湖南文化的重要窗口,1966年,该剧被改编为电影由湖南电影制片厂拍摄,李谷一、左大玢等主演的电影版进一步扩大了影响力,让更多观众领略到花鼓戏的魅力。

该剧的成功不仅在于艺术上的创新,更在于其传递的价值观——尊重劳动、平等互助,在物质匮乏的年代,它用幽默的方式消解了人们对“体力劳动”的偏见;在当代社会,它依然以温暖的治愈力,让观众感受到平凡生活中的美好与希望。《打铜锣补锅》已成为湖南花鼓戏的“名片”,被列入国家级非物质文化遗产名录,其艺术价值和教育意义历久弥新。

相关问答FAQs

问:《打铜锣补锅》为什么能历经几十年依然受欢迎?

答:题材贴近生活,以普通劳动人民的日常故事为内容,观众容易产生共鸣;人物鲜活,性格鲜明,幽默诙谐的表演风格让人轻松愉快;唱腔优美,融合了湖南民间音乐特色,既有艺术性又有通俗性;主题积极向上,倡导“劳动无贵贱”的价值观,具有教育意义,符合不同时代观众的审美需求。

问:剧目中的“补锅”和“打铜锣”有什么象征意义?

答:“补锅”象征修补生活中的缺憾,也暗喻通过劳动改变现状、创造美好生活的过程;“打铜锣”则是民间信息的传递者,象征着沟通与联结,两者结合既体现了民间手艺人的价值,也展现了劳动人民团结协作、乐观向上的生活态度。