花鼓戏是中国地方戏曲的重要剧种之一,主要流传于湖南各地,是湖南民间艺术的杰出代表,被誉为“湖南的明珠”,它起源于清代中后期,由民间歌舞、灯戏、采茶戏等多种艺术形式融合发展而成,最初是农村自娱自乐的“田歌”“对子花鼓”,后逐渐吸收湘剧、祁剧等剧种的艺术养分,形成了独具特色的地方戏曲,花鼓戏的表演贴近生活,语言通俗幽默,唱腔优美动听,深受湖南及周边地区群众的喜爱,成为承载湖湘文化的重要载体。

起源与地域分布

花鼓戏的起源与湖南的地理环境和民俗文化密切相关,湖南地处长江中游,气候湿润,物产丰富,民间歌舞活动盛行,清代中叶,随着农村经济的发展,节庆期间的“闹花灯”“玩龙灯”等民俗活动中出现了由两人表演的对子花鼓,一人打小锣,一人打小鼓,边唱边舞,内容多为表现劳动生活和男女爱情的小故事,后来,这种表演形式逐渐吸收了“采茶调”“打硪歌”等民间曲调,以及湘剧的表演程式,逐渐形成了具有戏曲雏形的花鼓戏。

由于湖南各地方言、民俗的差异,花鼓戏在发展过程中形成了多个地域分支,每个分支在唱腔、表演和剧目上都有独特之处,主要分支包括长沙花鼓戏、衡阳花鼓戏、常德花鼓戏、邵阳花鼓戏、岳阳花鼓戏等,它们共同构成了花鼓戏丰富多彩的艺术体系。

| 分支名称 | 流行区域 | 艺术特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 长沙花鼓戏 | 长沙、湘潭、株洲及周边 | 唱腔华丽细腻,以“川调”为主,表演活泼灵动,擅长表现生活喜剧 | 《刘海砍樵》《补锅》《打铜锣》 |

| 衡阳花鼓戏 | 衡阳、郴州、永州及周边 | 唱腔高亢激昂,融合了山歌元素,表演质朴粗犷,多表现劳动场景 | 《打铁》《赶狗》《磨豆腐》 |

| 常德花鼓戏 | 常德、张家界及周边 | 唱腔婉转悠扬,以“打锣腔”为基础,表演稳健大方,兼具生活气息与戏曲程式化 | 《站花墙》《思凡》《祭头巾》 |

| 邵阳花鼓戏 | 邵阳、怀化及周边 | 唱腔浑厚苍劲,吸收了傩戏音乐,表演风格独特,多表现历史传说和民间故事 | 《卖杂货》《闹花灯》 |

| 岳阳花鼓戏 | 岳阳、益阳及周边 | 唱腔清新明快,带有渔歌韵味,表演细腻传神,擅长表现爱情题材 | 《闹龙舟》《补背褡》 |

艺术特色

花鼓戏的艺术特色集中体现在唱腔、表演、音乐和角色行当等方面,充满了浓郁的生活气息和乡土风味。

唱腔是花鼓戏的灵魂,其音乐源于民间小调,主要分为“川调”“打锣腔”“牌子”三大类,川调是花鼓戏的主要唱腔,结构严谨,旋律优美,既有叙事性,又有抒情性,如《刘海砍樵》中“我这里将海哥好有一比”的唱段,旋律明快婉转,传唱至今;打锣腔以锣鼓伴奏为主,人声帮腔,高亢激越,多用于表现紧张或激动的情绪,如《打铜锣》中劝善的唱段;牌子则是吸收民间小调形成的曲牌,节奏活泼,适合表现欢快的场景,如《补锅》中的“手扶犁儿三寸长”,花鼓戏的唱腔方言化特征明显,以湖南方言为基础,吐字清晰,韵味独特,具有强烈的地域感染力。

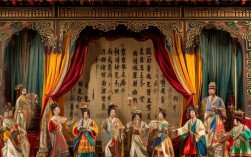

表演上,花鼓戏以“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主,表演风格贴近生活,动作朴实自然,演员注重“唱、做、念、打”的有机结合,尤其擅长运用扇子、手绢等道具,形成了独特的扇子功和手绢功,小生常通过扇子的开合表现人物的情感变化,小旦则用手绢的翻飞展现少女的娇羞活泼,小丑的表演则诙谐幽默,夸张的动作和方言化的语言常常引得观众捧腹,这种“生活化”的表演并非简单模仿生活,而是在生活原型的基础上进行艺术提炼,既真实又富有美感。

音乐伴奏以打击乐和管弦乐为主,特色乐器包括大筒、唢呐、锣鼓等,大筒是花鼓戏的“主胡”,用竹筒和蛇皮制成,音色高亢明亮,与唱腔相得益彰;唢呐多用于烘托热烈气氛,如《刘海砍樵》中刘海与狐仙相会时的唢呐独奏,极具感染力;锣鼓则用于配合身段和情绪变化,节奏明快,气氛热烈。

角色行当虽然不如京剧等大剧种细分,但也有明确的分工,小生多扮演年轻男子,分为文小生(如书生、公子)和武小生(如侠客、将领);小旦扮演年轻女子,分为闺门旦(大家闺秀)、花旦(活泼少女)和泼辣旦(性格泼辣的女性);小丑是花鼓戏中不可或缺的角色,分为文丑(文人、小商贩)和武丑(江湖艺人、武师),通过插科打诨调节剧情节奏,增加喜剧效果。

代表剧目

花鼓戏的剧目题材广泛,多取材于民间生活、历史传说和神话故事,语言通俗,情节生动,充满了乡土气息和人文关怀,传统剧目以“三小戏”为主,如《刘海砍樵》《补锅》《打铜锣》《打鸟》《卖杂货》等,这些剧目篇幅不长,但人物鲜明,矛盾集中,富有生活情趣。

《刘海砍樵》是花鼓戏的经典剧目,讲述了青年刘海与狐仙胡秀英的爱情故事,剧中刘海的淳朴善良、胡秀英的机智多情,通过优美的唱腔和生动的表演表现得淋漓尽致,“我这里将海哥好有一比,那南山上的青松挺又拔”的唱段更是家喻户晓,现代戏方面,《补锅》以农村青年李小钢学习补锅技术的故事,反映了新中国成立后青年人热爱劳动、追求进步的精神风貌;《沙家浜》虽然是移植剧目,但经过花鼓戏的改编,融入了湖南地方特色,成为现代戏中的佳作。

花鼓戏的剧目不仅具有娱乐功能,更承载了湖南人民的生活智慧和道德观念,如《打铜锣》中赵庚娘劝人为善的故事,《补锅》中李小钢“劳动最光荣”的价值观,都体现了民间艺术的教育意义。

传承与发展

随着时代的发展,花鼓戏在传承中不断创新,面临着新的机遇与挑战,2008年,花鼓戏被列入国家级非物质文化遗产名录,这一举措为花鼓戏的保护和传承提供了政策支持,各地成立了花鼓戏剧院、传习所,通过“名家带徒”“进校园”等方式培养年轻演员,让花鼓戏走进课堂,走进年轻人的生活。

在剧目创作上,除了整理改编传统剧目,花鼓戏工作者还创作了一批反映时代精神的现代戏,如《老表轶事》《走进阳光》等,这些剧目在保留花鼓戏特色的基础上,融入了现代舞台技术和艺术理念,吸引了更多年轻观众,花鼓戏还通过短视频、直播等新媒体平台进行传播,让更多人了解和喜爱这一传统艺术。

花鼓戏的传承仍面临一些困难,如年轻观众减少、传承人老龄化、方言障碍导致地域传播受限等,如何让花鼓戏在现代社会焕发新的生机,是每一位花鼓戏工作者需要思考的问题,相信在政府、社会和艺术家的共同努力下,花鼓戏这一湖湘文化的瑰宝将绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

Q:花鼓戏和京剧、越剧有什么区别?

A:花鼓戏与京剧、越剧的区别主要体现在地域性、唱腔和表演风格上,京剧是全国性剧种,唱腔以西皮、二黄为主,表演程式化强,讲究“四功五法”;越剧源于浙江,唱腔柔美婉转,以才子佳人题材为主,表演细腻抒情;而花鼓戏是湖南地方剧种,唱腔源于民间小调,语言方言化,表演贴近生活,以“三小戏”和民间生活题材为特色,更具乡土气息。

Q:学习花鼓戏需要具备哪些条件?

A:学习花鼓戏需要具备一定的天赋和热爱,具体包括:一是嗓音条件,花鼓戏唱腔高亢明亮,需要较好的嗓音和音准;二是身体素质,表演中需要扇子功、手绢功等身段技巧,柔韧性和协调性很重要;三是文化素养,了解湖南民俗文化和方言,有助于理解角色情感;四是对传统艺术的热爱和坚持,戏曲学习需要长期苦练,需要耐心和毅力。