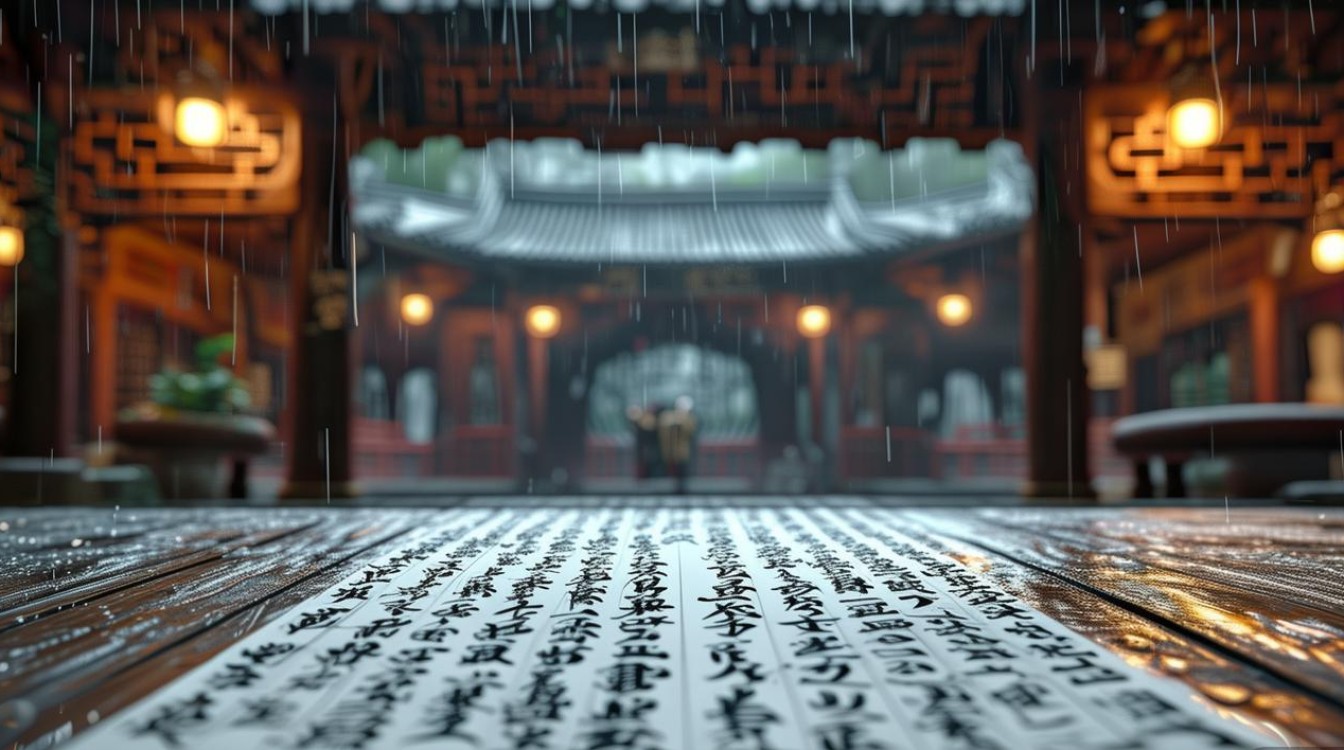

“戏曲听雨楼”剧本以“雨”为魂,将江南烟雨的朦胧诗意与戏曲的婉转声腔熔铸一炉,在方寸舞台上勾勒出文人雅士的家国情怀与儿女情长,此剧本脱胎于明清文人戏曲的创作传统,既承袭了汤显祖“情至说”的浪漫内核,又融入了江南地域文化的细腻肌理,通过“雨”的多重意象串联起人物命运与时代风云,成为传统戏曲中“文人戏”的典范之作。

剧本的创作背景设定在明末清初的江南,时局动荡而文风鼎盛,创作者以“听雨楼”这一文人雅集常见的空间为载体,将历史背景虚化,聚焦于个体在时代洪流中的情感抉择,主角陆雨辰原型取自江南文人群体,他既有“读圣贤书,修齐治平”的抱负,又怀揣“小楼听春雨,深巷卖杏花”的雅趣,其人生轨迹与“雨”紧密相连——春雨中初遇沈雨嘉,夏雨里中榜赴考,秋雨中因战乱滞留,冬雪里终得团圆,这种以“雨季”为时间线索的结构,既暗合江南气候特征,又隐喻了人生际遇的阴晴圆缺。

主题上,剧本以“情”为核心,分“儿女情”“家国情”“文人情”三层展开,儿女情中,陆雨辰与沈雨嘉以雨为媒,从“隔窗听雨”的怦然心动,到“冒雨寻诗”的志趣相投,再到“雨阻归期”的相思成疾,雨既是缘分的见证,也是离愁的载体;家国情中,当清军南下,陆雨辰在“雨打残荷”的萧瑟中弃笔从戎,沈雨嘉则以“雨打芭蕉”的坚韧守护家园,雨从缠绵的意象转为时代的悲音;文人情中,两位主角在“听雨楼”中以诗会友,以曲明志,雨声与唱腔交织,展现出“文章本天成,妙手偶得之”的创作境界,暗合文人“以心观物,物我两忘”的精神追求。

人物塑造上,剧本通过“雨”的互动凸显个性,陆雨辰的唱腔以“苍劲”为主,如“骤雨打萍”般激越,体现其文人风骨;沈雨嘉的唱腔则以“婉转”见长,似“细雨润物”般绵长,展现其闺秀柔情,配角如老仆“雨生”,其名暗合“雨”的意象,台词多穿插民间气象谚语,如“春雨贵如油,夏雨遍地流”,既增添生活气息,又隐喻世事无常。

艺术特色上,剧本在唱腔、舞台、语言三方面均有创新,唱腔上融合昆曲“水磨调”与江南小调,创“雨滴腔”——以清脆的板鼓模拟雨滴声,以悠扬的笛声勾画雨幕,如《听雨吟》唱段“檐声碎,更鼓催,雨打芭蕉湿绣帏”,字头轻咬如雨落青石,字腹延展如雨丝绵长,形成“声中有景,景中有情”的听觉美学,舞台呈现上,以动态雨幕为背景,结合纱幔、灯光营造“雨丝如帘”“雨雾漫阶”的意境,道具“听雨楼”模型可旋转,展现楼内“对弈品茗”的雅致与楼外“风雨飘摇”的动荡,形成空间对比,语言上,唱词化用李清照“梧桐更兼细雨”、蒋捷“少年听雨歌楼上”等诗词,念白采用吴语韵白,如“雨丝儿细细,风儿儿微微”,既典雅含蓄,又贴近生活。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 与“雨”的关联 |

|---|---|---|---|

| 陆雨辰 | 江南书生 | 清高孤傲,心怀天下 | 春雨中遇雨嘉,暴雨中弃文从戎 |

| 沈雨嘉 | 闺秀 | 聪慧温婉,坚韧执着 | 雨楼抚琴遇生,雨中守护家园 |

| 雨生 | 陆家老仆 | 忠厚质朴,通晓农事 | 名中带“雨”,常以雨势喻世事 |

| 艺术特色 | 具体表现 | 效果 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | “雨滴腔”融合昆曲水磨调与江南小调,板鼓模拟雨声,笛声勾画雨幕 | 增强听觉沉浸感,外化人物内心波澜 |

| 舞台意象 | 动态雨幕为背景,可旋转“听雨楼”模型,灯光配合雨势变化(如雨时冷光,晴时暖光) | 虚实结合,拓展舞台时空层次 |

| 语言风格 | 唱词化用古典诗词,念白用吴语韵白,如“雨打残荷听雁声” | 典雅含蓄,凸显文人戏曲文学性 |

《戏曲听雨楼》不仅是一部以“雨”为线索的言情剧,更是明清江南文人文化的生动写照,它以戏曲为媒,将自然意象、情感表达与家国情怀熔铸一体,让观众在“听雨”中品味传统戏曲的美学意蕴,感受文人在时代变迁中的坚守与风骨。

FAQs

问:《戏曲听雨楼》的创作灵感是否与江南地域文化有直接关联?

答:是的,剧本创作深受江南地域文化浸润,从“听雨楼”的空间设置(江南园林中的临水小楼)、“雨”的意象(江南多雨的气候特征),到唱词中融入的“杏花春雨”“深巷卖花”等江南风物,均体现了对吴越文化的借鉴,创作者曾考证明清江南文人雅集“听雨”习俗,将文人“以雨会友”“以雨寄情”的生活情趣融入剧情,使剧本带有鲜明的地域烙印。

问:剧本中“雨”的意象在不同场次中如何推动情节发展和人物塑造?

答:“雨”在剧中是核心叙事符号与情感载体:第一幕“烟雨初逢”,春雨象征缘分萌发,雨中的即兴唱和推动男女主角相识相知;第二幕“骤雨阻隔”,暴雨制造误会,雨打湿书信成为冲突导火索,推动沈父态度转变;第三幕“苦雨明心”,连绵阴雨烘托人物压抑心境,而“雨停云开”则预示误会解除,雨的“变”与“不变”外化了人物情感的起伏,最终以“细雨归舟”的意象,将个人情升华为对宁静生活的向往,完成人物形象的弧光。