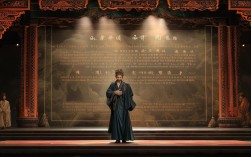

看罢戏曲《包青天》,从开场锣鼓的铿锵响起,到幕布落下时那声余韵悠长的“王朝马汉”,心绪始终被舞台上的那抹“黑脸”牵动着,不同于影视剧里对包拯故事的现代化演绎,戏曲舞台上的包青天,更像是从千年民间传说中走来的活图腾——黑面如墨,额前月牙清冷,蟒袍玉带下藏着的是百姓对“青天大老爷”最朴素的向往,也是传统艺术对“正义”二字最极致的诠释。

初见包公出场,便被戏曲程式化的表演震撼,演员未发一言,仅一个“亮相”:身形如山,眼神如电,眉峰微蹙间自带三分威严,额头那枚弯月牙在舞台追光下泛着微光,仿佛能照透人心底的不轨,京剧里称这为“架子花脸”的功力,讲究“色取其正,形取其威”,黑脸象征铁面无私,月牙暗合“日断阳,夜断阴”的民间想象,连蟒袍上的獬豸图案,都成了“明辨是非”的具象符号,这种高度凝练的视觉符号,比任何台词都更有力地宣告着:此人,乃正义的化身。

随着剧情推进,唱念做打的配合更让人物立体起来,在《铡美案》一折中,包拯闻听陈世美抛妻弃子、又派韩琪行刺后,那声“驸马爷近前看端详”的导板,高亢处如裂帛,悲愤处似泉涌,字字句句都裹挟着对百姓疾苦的共情,而当陈世美强辩“欺君罔上”时,包拯的念白又陡转沉厉,节奏顿挫如断金切玉,将“王子犯法与庶民同罪”的律法尊严砸得震天响,最动人的莫过于“秦香莲哭诉”一场,秦香莲的凄怆唱腔与包拯沉默的背身形成强烈对比,演员通过微颤的指尖、紧握的袖口,将内心的天人交战外化——一边是皇亲国戚的威压,一边是孤儿寡母的泣血,最终他猛一甩袖,铡刀起落的脆响里,既有对律法的坚守,也藏着对苍生的悲悯,这种“情”与“法”的撕扯,让包青天不再是高高在上的神,而是有血有肉的“人”,只是这“人”最终选择了站在天理与民心的一边。

戏曲舞台上的包青天,从不依赖复杂的布景或特效,全凭演员的“四功五法”构建出完整的叙事空间,打龙袍”中,李后倾诉冤屈时,舞台上空无一物,仅凭包拯跪拜时颤抖的身躯、含泪的唱腔,便让观众感受到二十载冤屈的重量;而“铡包勉”一折,包勉求情时的绕台奔跑,与包拯挥袖阻拦的利落动作,通过虚拟的“空间调度”,将叔侄情与律法的冲突演绎得淋漓尽致,这种“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意美学,恰恰让观众将注意力聚焦于人物命运与精神内核,当包拯最终高举铡刀,那声“开铡”的唱念,便成了对公平最响亮的礼赞。

细想之下,包青天形象之所以能穿越千年而鲜活,正是因为它承载着中国人最深厚的文化心理,在封建时代,百姓面对权贵压榨、司法不公时,将希望寄托于“青天大老爷”,这种“人治”思维或许有其局限,但其中对“正义必胜”的信念,却成为民族文化中不灭的火种,戏曲通过艺术化的加工,将包拯塑造成“清官”的极致——他不仅“清廉如水”,更“智慧如神”,能断奇案、能辨忠奸,这种“人神合一”的形象,恰是民众对“理想正义”的集体想象,正如舞台上的月牙,既是神话符号,也是隐喻:即便现实如黑夜,总有一束光能穿透黑暗,照见公道。

如今再看戏曲《包青天》,或许不必纠结于历史细节的真伪,更应感受其中蕴含的精神力量,当现代法治体系日益完善,我们不再需要“青天大老爷”来拯救苍生,但包青天身上那种“刚正不阿、心系百姓、敬畏法度”的品格,依然值得传承,戏曲舞台上的那抹黑脸,早已超越了一个人物形象,成为一座文化丰碑——它提醒我们:无论时代如何变迁,对公平正义的向往,永远是人性中最珍贵的底色。

不同剧种中《包青天》表演艺术特点对比

| 剧种 | 唱腔特点 | 脸谱与服饰特征 | 代表剧目经典片段 | 观众情感共鸣点 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 铜锤花脸唱腔,雄浑厚重,以“炸音”表现威严 | 黑脸勾月牙,额绘獬豸,蟒袍玉带,腰悬龙头铡 | 《铡美案》“包龙图打坐在开封府” | 对“铁面无私”的具象化崇拜 |

| 豫剧 | 本土梆子腔,高亢激越,节奏明快,善用“嗨嗨腔” | 黑脸略带红晕,月牙更圆润,服饰偏简洁 | 《铡包勉》“包拯铡侄别娘亲” | 对“情法两难”的人性化共情 |

| 越剧 | 女声小生腔,清丽婉转,以情带声,唱腔细腻 | 改为俊扮(无脸谱),着黑官衣,突出儒雅 | 《秦香莲》“见皇姑” | 对“清官儒雅”形象的审美认同 |

| 川剧 | 高腔帮打唱,诙谐幽默,常融入“变脸”绝技 | 黑脸夸张,月牙带火焰纹,服饰色彩浓烈 | 《杀狗惊妻》片段(包公侧写) | 对“智慧幽默”风格的民间化喜爱 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的包青天形象与历史人物包拯有哪些主要区别?

A1:历史人物包拯是北宋名臣,以清廉刚正著称,但并无“黑脸”“月牙”等外貌特征,也未涉及“铡美案”“铡包勉”等戏剧化情节,戏曲中的包青天是民间艺术与文人创作结合的产物:外貌上被神化(黑脸象征铁面,月牙代表“夜断阴”),情节上被传奇化(加入鬼神、奇案元素),性格上被理想化(集智慧、威严、悲悯于一身),这种“艺术加工”旨在强化其“正义化身”的符号意义,更符合民众对“清官”的想象需求。

Q2:为什么包青天形象能在不同时代持续引发共鸣?

A2:包青天形象的持久生命力,源于其内核与人类共通的情感需求深度绑定,它承载着“善恶有报”的朴素价值观——无论权贵如何显赫,终将为恶行付出代价,这种叙事能给予弱势群体心理慰藉;它塑造了“情法两全”的理想人格:包拯既坚守律法底线,又心怀百姓疾苦,这种平衡恰好回应了社会对“公平与温度并存”的永恒期待,在当代,尽管法治体系日益完善,但包青天所代表的“对正义的信仰”“对弱者的关怀”依然具有现实意义,使其成为跨越时代的文化符号。