在京剧艺术的星空中,朱宝光是一颗执着发光的星,他的京剧梦,始于童年对舞台的痴迷,成于数十年如一日的苦练,更续于对这门古老艺术生生不息的传承,1940年代末,朱宝光出生于天津一个普通家庭,幼年时常跟着戏班跑台口,老生演员激昂的唱腔、威武的身段,像一颗种子在他心里生根发芽,每当收音机里传出《空城计》的“我正在城楼观山景”,他就会搬个小板凳模仿,稚嫩的嗓音里满是认真,家人见他如此痴迷,便省吃俭用为他请了师傅,开启了他的京剧之路。

学艺之路从无捷径,进入中国戏曲学校后,朱宝光每天清晨五点便吊嗓子,冬练三九,夏练三伏,嗓子哑了就用胖大海润喉,腿站麻了就咬着牙继续练“云手”“踢腿”,他的恩师王琴生先生要求极严,一个“提袍”的动作,要练到水袖翻飞如行云流水;一句“千岁爷”的唱腔,要抠到字字含情、声声入心,有一次排练《失街亭》,他因连续高强度演出导致嗓子失声,医生建议静养,他却偷偷躲在后台用气声练唱,硬是没耽误一场演出,正是这份“戏比天大”的执着,让他在老生行当扎下了深根。

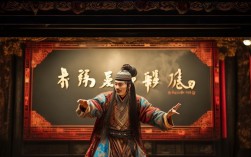

作为北京京剧院的台柱子,朱宝光塑造了无数经典形象:《四郎探母》中情真意切的杨四郎,《捉放曹》中忍辱负重的陈宫,《伍子胥》中悲愤填膺的伍员,他的表演以“稳、准、劲、匀”著称,唱腔融合余派、马派精髓,嗓音宽厚如钟,行腔婉转似水,念白则字字清晰、抑扬顿挫,既有传统京剧的韵味,又有人物情感的深度,1990年代,他凭借《伍子胥》摘得中国戏剧梅花奖,评委评价他“用灵魂在唱戏,每一个眼神、每一个动作都是戏”,在荣誉面前,朱宝光始终保持着清醒:“京剧是角儿的艺术,更是观众的艺术,离开了观众和传统,再好的技巧也是空壳。”

退休后,朱宝光的京剧梦有了新的延续,他任教于中国戏曲学院,把几十年积累的经验倾囊相授,从发声方法到人物塑造,手把手教学生“抠戏”,他常说:“学生要青出于蓝,老师就得甘当垫脚石。”为了让年轻人爱上京剧,他参与“京剧进校园”活动,用故事讲京剧,用体验拉近距离——当小学生们穿上戏服、拿起马鞭,模仿他“趟马”的身段时,他眼中闪烁着比当年登台时更亮的光,年逾八旬的他依然坚持登台演出,他说:“只要还能唱,我就要站在舞台上,让京剧的声音传得更远。”

朱宝光的京剧梦,是个人的梦,更是传承的梦,他用一生诠释了“热爱可抵岁月漫长”,也让我们看到:当传统艺术遇上坚守与热爱,便能在时光中永远鲜活。

| 时间节点 | 事件/成就 |

|---|---|

| 1950年代 | 幼年受京剧熏陶,开始跟随师傅学戏 |

| 1960年代 | 考入中国戏曲学校,师从王琴生,系统学习老生表演 |

| 1970-1980年代 | 加入北京京剧院,成为骨干演员,主演《四郎探母》《捉放曹》等经典剧目 |

| 1990年代 | 凭借《伍子胥》获中国戏剧梅花奖,确立老生表演地位 |

| 2000年至今 | 任教中国戏曲学院,参与“京剧进校园”,坚持舞台演出,致力于京剧传承与普及 |

FAQs

Q:朱宝光在京剧表演中形成了怎样的独特风格?

A:朱宝光的表演以“形神兼备”为核心,唱腔上融合余派(醇厚苍劲)与马派(洒脱流畅)的特点,嗓音“宽、亮、甜、脆”,行腔讲究“气沉丹田,声贯于顶”;念白“字清、音准、情真”,既有传统京剧的韵律美,又贴近生活情感;做功注重“手眼身法步”的协调,如《空城计》中诸葛亮的羽扇轻摇、眼神凝重,既保留程式化动作,又深入刻画人物内心,形成“唱念做打皆见戏”的艺术风格。

Q:朱宝光对京剧传承有哪些具体贡献?

A:他的贡献主要体现在三方面:一是教学育人,在中国戏曲学院任教三十年,培养了张建国、杜镇杰等一批优秀老生演员,将传统表演技艺原汁原味传承;二是普及推广,参与“京剧进校园”活动百余场,通过讲座、体验课让青少年感受京剧魅力,培养年轻观众;三是创新实践,在坚守传统的基础上,参与创排新编历史剧《大漠苏武》,探索京剧与现代审美的结合,推动京剧艺术在当代的活态传承。