《雍凉关》作为京剧传统三国戏的经典剧目,以北伐时期诸葛亮与魏将郝昭在雍凉关的智勇对峙为核心,通过跌宕的唱腔与细腻的表演,塑造了忠义与谋略碰撞的舞台形象,其经典选段不仅展现了京剧艺术的程式化之美,更承载着对家国大义的深刻诠释。

剧情背景设定在诸葛亮首次北伐期间,蜀军兵至雍凉关,此地地势险要,是魏国西部屏障,守将郝昭深谙韬略,善守能战,以三千兵力拒蜀军十万于关外,诸葛亮知郝昭忠勇,不忍强攻,遂亲至城下劝降,以唇舌交锋瓦解其守城意志,郝昭内心挣扎于忠孝之间,最终坚守节义,二人于城前展开了一场超越刀枪的精神较量,成为京剧舞台上“文战”的典范。

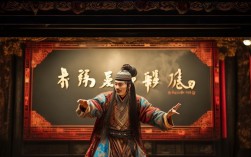

经典选段中,诸葛亮的唱段以【西皮慢板】起首,唱词“两国交锋龙虎斗,各为其主统貔貅”开篇,气势恢宏,既点明战争背景,又暗含对郝昭能力的认可;转【流水板】时,“将军本是栋梁材,何不归顺保将来”以理晓之,辅以羽扇轻摇、目光深邃的身段,尽显智者从容与胸有成竹,郝昭的唱段则以【二黄导板】“听罢言来心暗忖”起调,旋律高亢跌宕,表现其内心的矛盾与挣扎;转【原板】时,“某家世代受皇恩,岂肯背主事他人”一句斩钉截铁,配合扎靠顿足、髯口微颤的动作,凸显武将的刚烈忠勇,二人唱腔的板式转换与情绪起伏,将“劝降”与“拒降”的拉锯战渲染得淋漓尽致。

艺术特色上,《雍凉关》的选段充分体现了京剧“唱念做打”的融合之美,唱腔方面,西皮腔明快激昂,适合表现诸葛亮的智谋与自信;二黄腔深沉悲壮,契合郝昭的忠义与决绝,通过板式的灵活切换(如慢板、流水板、导板、原板)精准传递人物情绪,念白中,诸葛亮多用韵白,文雅沉稳,引经据典;郝昭则以京白为主,铿锵有力,偶带方言化表达,增强武将的粗犷感,身段设计上,诸葛亮的“羽扇纶巾”配合“捋髯”“指城”等动作,尽显军师风度;郝昭的“扎靠挺枪”“昂首怒视”则凸显武将威严,二人一静一动,形成鲜明对比,服饰与脸谱同样讲究:诸葛亮着素色鹤氅,象征智慧与清正;郝昭扎黑靠、勾红脸,既表现其勇猛,又暗含忠义之气,色彩与人物性格高度统一。

| 选段名称 | 角色 | 板式 | 情感表达 | |

|---|---|---|---|---|

| 诸葛亮劝降 | 诸葛亮 | 西皮慢板→流水板 | 以理晓之,劝其归顺 | 智者从容,胸有成竹 |

| 郝昭明志 | 郝昭 | 二黄导板→原板 | 明志守节,拒降表忠 | 忠勇刚烈,内心挣扎 |

| 城前对峙 | 双方 | 西皮快板→散板 | 唇枪舌剑,立场交锋 | 剑拔弩张,坚定对峙 |

作为传统京剧的代表性剧目,《雍凉关》通过诸葛亮与郝昭的形象塑造,诠释了“忠”与“义”的多重内涵:诸葛亮以“兴复汉室”为忠,郝昭以“报效魏国”为忠,二者立场不同却皆具大义,这种“各为其主”的精神碰撞,赋予了剧目超越时代的人文思考,其经典选段历经百年传唱,不仅因唱腔的优美动听,更因其中蕴含的家国情怀与人格力量,成为京剧艺术宝库中的璀璨明珠。

FAQs

问:《雍凉关》中诸葛亮与郝昭的对峙体现了怎样的戏剧冲突?

答:二人对峙融合了“忠义”与“谋略”的冲突:诸葛亮以家国大义劝降,体现“顺天应人”的智慧;郝昭以“受恩深重”拒降,彰显“忠君报国”的节义,也有“文治”与“武功”的对比——诸葛亮以文辩说服,郝昭以武力坚守,通过精神层面的较量,深化了“各为其主”的主题,展现了战争背景下人性的复杂与光辉。

问:京剧《雍凉关》的唱腔设计如何服务于人物塑造?

答:唱腔设计紧扣人物性格:诸葛亮多用西皮腔,其明亮的音色与流畅的节奏,契合其运筹帷幄、从容不迫的智者形象;郝昭以二黄腔为主,低沉浑厚的嗓音与顿挫有力的行腔,凸显其忠勇刚烈、内心矛盾的武将特质,板式的灵活转换(如慢板转流水板、导板转原板)则细腻展现了人物情绪的流动,使唱腔成为塑造人物、推动剧情的重要手段。