河南豫剧,作为中原大地孕育的戏曲瑰宝,不仅是中国第一大地方剧种,更承载着河南儿女的文化记忆与情感共鸣,其名称“豫剧”,源于河南古称“豫”,既点明了地域根源,又暗含“中州正声”的底气,追溯历史,豫剧曾称“河南梆子”“河南高调”,直至20世纪中后期才统一定名,而“名字演唱”作为其艺术表达的核心,通过唱腔、念白与人物塑造的融合,让一个个鲜活的名字在舞台上拥有了生命温度。

豫剧的魅力,离不开流派纷呈的“名字演唱”,不同流派因代表人物的艺术风格差异,对同一名字的演绎各具神韵,若以表格梳理,可见其精妙:

| 流派 | 代表人物 | 艺术特色 | 经典剧目名字演唱案例 |

|---|---|---|---|

| 常派 | 常香玉 | 刚健明亮,大气磅礴 | 《花木兰》中“花木兰”三字,以豫东调高腔起头,尾音拖长如裂帛,凸显巾帼豪情 |

| 陈派 | 陈素真 | 婉约细腻,含蓄深沉 | 《宇宙锋》中“赵艳容”名字,用假声轻起,尾音微颤,传递大家闺秀的悲愤与隐忍 |

| 崔派 | 崔兰田 | 悲凉哀婉,苍劲有力 | 《秦香莲》中“秦香莲”三字,以哭腔托底,字字带泪,将民妇的苦难唱入人心 |

| 马派 | 马金凤 | 粗犷豪放,声如洪钟 | 《穆桂英挂帅》中“穆桂英”名字,以炸音开腔,尾音上扬,尽显女元帅的飒爽英姿 |

| 阎派 | 阎立品 | 清丽雅致,字正腔圆 | 《秦雪梅吊孝》中“秦雪梅”名字,用气声轻吟,如泣如诉,演绎才女的贞烈与哀思 |

这些“名字演唱”的精髓,在于“以声塑形,以情带字”,豫剧唱腔分豫东调、豫西调两大体系,豫东调激越高亢,适合演绎英雄豪杰的名字,如《七品芝麻官》中“唐成”的名字,以花腔跳跃表现其机智幽默;豫西调低回婉转,则善抒悲情人物的名字,如《大祭桩》中“黄桂英”的名字,通过慢板拖腔展现其情真意切,豫剧的“吐字”讲究“字头咬准、字腹饱满、字尾轻收”,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的“刘大哥”,字头“刘”如利刃出鞘,字腹“大”如洪钟震响,字尾“哥”余韵悠长,让听众瞬间感受到角色直爽的性格。

经典剧目中的“名字演唱”,更是豫剧与观众情感共鸣的纽带,豫剧多取材历史故事与民间传说,人物名字往往承载着道德寓意与情感寄托,如《朝阳沟》中“银环”的名字,在“银环上山”一唱段中,演员以清亮的嗓音反复呼唤“银环”,尾音上扬如春风拂面,既表现了城市知识青年的朝气,又暗含对乡土的热爱;而《拷红》中“红娘”的名字,则以俏皮的小快板唱出,字字轻快如珠落玉盘,将丫鬟的聪慧与灵动刻画得淋漓尽致,这些名字的演唱,不仅是戏曲程式的展现,更是对人物灵魂的唤醒,让观众在“听名识人”中沉浸于剧情。

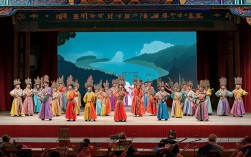

从田间地头的草台班子到现代化的剧院舞台,豫剧的“名字演唱”始终扎根中原沃土,以方言的韵味、唱腔的张力传递着河南人的喜怒哀乐,它让“花木兰”“穆桂英”“秦香莲”这些名字跨越时空,成为中国文化符号的一部分;也让每一个听到“名字演唱”的观众,感受到来自黄河岸边的生命力量。

FAQs

Q1:豫剧中的“名字演唱”有哪些技巧?

A1:豫剧“名字演唱”讲究“声、情、字、韵”结合,技巧上需注重:①“吐字归音”,字头清晰、字腹圆润、字尾轻收,如常派唱“花木兰”时“花”字字头用力,“兰”字字腹饱满,“木”字字尾轻收;②“气息控制”,豫东调多用丹田气发声,声音高亢不噪,豫西调以气带声,声音低沉有穿透力;③“情感融入”,根据人物性格调整语气,如陈派唱“赵艳容”时声音含蓄,表现其内心挣扎,马派唱“穆桂英”时声音洪亮,彰显其英武气概。

Q2:不同流派对同一名字的演唱为何差异较大?

A2:差异源于流派代表人物的艺术风格与地域特色,豫东调(常派、马派)流行于豫东、皖北,唱腔高亢激越,名字演唱多“刚”多“亮”,如《花木兰》中“花木兰”的名字常派唱得铿锵有力;豫西调(崔派、阎派)源于豫西、晋南,唱腔苍凉悲壮,名字演唱多“柔”多“沉”,如《秦香莲》中“秦香莲”的名字崔派唱得哀婉动人,演员个人嗓音条件、对人物的理解也会影响演绎,如陈素真先生擅长“闺门旦”,其唱“赵艳容”时更突出大家闺秀的含蓄,而其他流派则可能侧重不同性格侧面。