在戏曲、歌曲、小品等表演艺术中,伴奏是不可或缺的“隐形骨架”,它以乐器的组合、节奏的编排、和声的构建,与表演者共同完成艺术叙事,无论是戏曲的程式化表达、歌曲的情感传递,还是小品的喜剧张力,伴奏都通过独特的音乐语言,为作品注入灵魂,引导观众进入特定的审美情境。

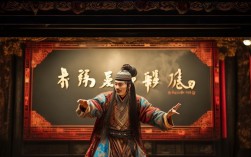

戏曲伴奏:程式与意境的融合

戏曲伴奏是中国传统音乐文化的瑰宝,其核心在于“托腔保调”与“身段配合”,既需严格遵循剧种的音乐程式,又要通过即兴发挥营造意境,不同剧种形成了各具特色的伴奏体系:京剧以“文武场”为骨架,文场以京胡、京二胡、月琴、三弦为主,京胡的苍劲高亢与唱腔的“西皮流水”“二黄慢板”相辅相成,如《贵妃醉酒》中,京胡通过滑音、颤音模仿杨玉环的娇媚与哀怨;武场则以板鼓、锣、钹为核心,板鼓是“指挥中心”,通过鼓点的疏密变化控制节奏,如《霸王别姬》中“楚歌”段落,锣钹的急促敲击营造出四面楚歌的紧张氛围,昆曲伴奏则以曲笛为主,音色清幽婉转,与“水磨腔”的细腻柔美相得益彰,《牡丹亭·游园》中,曲笛的悠扬旋律配合杜丽娘的唱词,将春日的慵懒与少女的春心娓娓道来,传统戏曲伴奏强调“伴而不犯”,即伴奏需突出唱腔,同时通过加花、变奏丰富旋律,如越剧《梁山伯与祝英台》中,二胡用“滑指”“揉弦”技法,既托住尹派唱腔的婉转,又暗示了人物的悲剧命运,现代戏曲伴奏在保留传统基础上融入西洋乐器,如交响乐伴奏的《锁麟囊》,通过弦乐群的铺陈增强戏剧张力,让程式化的表演更具现代感染力。

歌曲伴奏:情感与风格的注脚

歌曲伴奏是音乐情感的“翻译器”,通过乐器选择、编曲手法与演唱者形成对话,强化歌曲的主题与风格,从古至今,歌曲伴奏的形式不断演变:古代“弦歌”以琴、瑟伴奏,《阳关三叠》中古琴的泛音与散音,传递出“劝君更尽一杯酒”的离愁;近现代艺术歌曲如《玫瑰三愿》,钢琴以分解和弦与琶音模仿花瓣飘落,旋律线条细腻,与黄自先生含蓄的唱腔融为一体,流行歌曲的伴奏则更具包容性,民谣歌曲如《成都》,以吉他扫弦为主,辅以口琴间奏,营造出市井生活的烟火气;摇滚歌曲《一无所有》中,电吉他的失真音效与鼓点的强烈节奏,将叛逆与呐喊推向极致;电子音乐《Faded》以合成器铺底,结合空灵的人声,构建出未来感的梦幻空间,伴奏还承担着“情绪引导”的功能,如抒情歌曲《月亮代表我的心》前奏的钢琴轻柔触键,先于演唱勾勒出温柔的氛围;叙事歌曲《听妈妈讲那过去的事情》中,童声合唱与管弦乐的交织,将回忆的温暖与现实的厚重形成对比,即兴伴奏是歌曲表演的重要分支,如爵士歌曲《Fly Me to the Moon》,钢琴手通过和弦替换与节奏切分,与歌手形成“对话式”互动,让每一次演绎都独具个性。

小品伴奏:节奏与笑点的催化剂

小品伴奏虽不如戏曲、歌曲系统化,却以“灵活即兴”的特点成为喜剧效果的“放大器”,其核心功能是“服务剧情”,通过音效、旋律与表演的错位制造笑点,传统小品伴奏多采用民族乐器或打击乐,如《相亲》中,赵本山模仿“猪叫声”时,唢呐的滑音与锣鼓的轻击,将尴尬场景转化为滑稽画面;现代小品伴奏则融入电子音效与流行元素,《卖拐》中,高秀敏突然接话时的“哇哇”铜锣声,强化了“忽悠”的荒诞感,小品伴奏还承担“场景还原”的功能,《昨天今天明天》中,宋丹丹模仿“白云黑土扭秧歌”,二胡与唢呐的欢快旋律瞬间将舞台转化为东北农村的田间地头;而《今天的幸福》中,手机铃声、短信提示音等电子音效的运用,则让现代都市生活场景真实可感,节奏控制是小品伴奏的关键,如小品《扶不扶》中,沈腾摔倒时的“慢动作”处理,伴奏用鼓点的“顿音”配合,既延长了笑点,又凸显了人物的窘迫,即兴伴奏能让表演更具现场感,如小品《打扑克》中,演员用扑克牌敲击桌面作为节奏,配合即兴的口哨声,让简单的对话充满趣味。

不同艺术形式伴奏对比

| 艺术形式 | 核心乐器 | 主要功能 | 节奏特点 | 典型例子 |

|---|---|---|---|---|

| 戏曲 | 文场(京胡、二胡)、武场(板鼓、锣) | 托腔保调、身段配合、场景渲染 | 板式严谨(慢板、快板) | 京剧《霸王别姬》 |

| 歌曲 | 钢琴、吉他、电声乐队、管弦乐 | 和声支撑、情绪引导、风格定位 | 灵活多变(抒情、摇滚) | 《茉莉花》《青藏高原》 |

| 小品 | 键盘、打击乐、民族乐器、电子音效 | 制造笑点、场景还原、节奏控制 | 跳跃夸张、即兴性强 | 《昨天今天明天》《卖拐》 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲伴奏中“托腔保调”具体指什么?如何实现?

A:“托腔保调”是戏曲伴奏的核心原则,“托腔”指伴奏需铺垫唱腔旋律,通过前奏、间奏、过门引导听众进入情绪;“保调”则是稳定音高与节奏,避免演唱者跑调或节奏失控,实现方式包括:①乐器即兴加花,如京胡在唱腔拖腔时加入滑音、颤音,丰富旋律但不抢戏;②力度配合,如演员情绪激昂时,武场锣鼓加强力度,情绪低落时文场乐器音色减弱;③节奏呼应,如板鼓通过鼓点的“底槌”“闪槌”提示唱腔的起承转合,确保表演与音乐同步。

Q2:小品伴奏中的“夸张音效”如何增强喜剧效果?

A:“夸张音效”是小品制造喜剧效果的重要手段,其逻辑是通过“反差感”打破观众预期,常见手法有:①音色夸张,如用滑稽的卡通音效(如“弹簧声”“鸭叫声”)配合演员的尴尬动作,如小品《策划》中,赵本山模仿“公鸡打鸣”时,加入尖锐的唢呐音效,强化角色的荒诞;②节奏错位,如演员突然停顿,伴奏却用鼓点的“急停”制造“刹车感”,如小品《不差钱》中,小沈阳“这个真没有”的台词后,突然插入一声沉闷的锣鼓,突出人物的窘迫;③音量反差,如演员轻声说话时,伴奏突然放大音量(如一声锣响),或演员大喊时伴奏戛然而止,形成“声东击西”的笑点,这种音效与表演的“不协调”,正是喜剧魅力的来源。