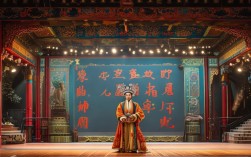

京剧作为中国传统戏曲艺术的集大成者,其术语体系承载着数百年的文化积淀与艺术智慧,这些词语不仅是专业领域的交流工具,更是理解京剧“唱念做打”精髓、感受人物情感、领略东方美学的重要窗口,从行当划分到表演技艺,从音乐声腔到服饰脸谱,京剧术语构建了一个完整而立体的艺术世界,让每个角色都能在特定的符号体系中绽放光彩。

行当体系:人物类型的艺术化分类

京剧将角色划分为“生旦净丑”四大行当,每个行当下又细分不同类型,形成严谨的人物分类体系,这是京剧塑造人物的第一步。

生行是男性角色的统称,根据年龄、身份和性格分为老生、小生、武生等,老生扮演中老年男性,戴髯口(胡须),以唱功为主,讲究“衰派”或“安工”,如《空城计》中沉着冷静的诸葛亮、《四郎探母》中忠孝两难的杨四郎;小生扮演年轻男性,分文小生(如《白蛇传》中温文尔雅的许仙)和武小生(如《群英会》中英姿勃发的周瑜);武生擅长武打,分长靠武生(如《长坂坡》中赵云,身披铠甲)和短打武生(如《三岔口》中林冲,轻灵活泼)。

旦行是女性角色的总称,细分更为复杂:青衣(正旦)多扮演端庄娴熟的已婚女性,重唱功,如《霸王别姬》中虞姬、《铡美案》中秦香莲;花旦扮演活泼灵动的年轻女性,重念做和身段,如《红娘》中聪慧机敏的红娘、《拾玉镯》中天真烂漫的孙玉姣;刀马旦兼唱做打,扮演能征善战的女性将领,如《穆桂英挂帅》中穆桂英;老旦扮演老年女性,用本嗓或二本嗓,如《打龙袍》中李后、《杨门女将》中佘太君,还有彩旦(丑婆子),如《拾玉镯》中的刘媒婆,以滑稽表演见长。

净行俗称“花脸”,以面部化妆脸谱为主要特征,多扮演性格、品质或相貌有特异之处的男性,分铜锤花脸(唱功花脸,如《铡美案》中包拯,唱腔浑厚)、架子花脸(做表花脸,如《野猪林》中鲁智深,身段豪放)、武花脸(武打花脸,如《艳阳楼》中高登,开打凶猛)。

丑行是喜剧角色,分文丑和武丑,文丑又分为方巾丑(戴方巾的文人,如《群英会》中蒋干,迂腐可笑)、褶子丑(穿褶子的平民,如《女起解》中崇公道,诙谐善良)、老丑(老年丑角,如《七品芝麻官》中唐成,机智正义);武丑擅长轻功和念白,如《三岔口》中刘利华,身手敏捷,语言风趣。

表演技艺:“四功五法”的立体呈现

京剧表演的核心是“四功五法”,这是演员塑造人物的基本功,也是京剧艺术的灵魂所在。

四功即“唱念做打”:唱指唱腔,讲究“字正腔圆”,需依字行腔、以情带声,如梅兰芳在《贵妃醉酒》中用“四平调”表现杨贵妃的醉态与幽怨;念指念白,分韵白(湖广韵,如《宇宙锋》赵艳容的疯癫念白)和京白(北京方言,如《拾玉镯》孙玉姣的活泼对白),要求抑扬顿挫、符合人物身份;做指表演身段,包括手势、眼神、台步等,如《梁祝》中“十八相送”的身段表演,通过细腻动作传递情感;打指武打,包括毯子功(翻、跌、扑,如《雁荡山》中夜战的跟头)、把子功(兵器对打,如《三岔口》的摸黑打斗),需做到“武戏文唱”,展现力与美。

五法即“手眼身法步”:手指手势,有兰花指、剑指、弹指等,如《霸王别姬》中虞姬舞剑的手法,柔美中带着悲壮;眼指眼神,有凝视、远眺、斜视等,如《野猪林》中林冲被陷害时的“怒目圆睁”,传递悲愤;身指身段,如“云手”(双臂画圆,配合转身,表现沉稳)、“鹞子翻身”(快速旋转,展现身法);法指方法,包括“起霸”(武将出场前的整盔束甲,如《挑滑车》岳飞的起霸,威风凛凛)、“亮相”(动作定格,突出人物神态,如《铡美案》包拯的“黑脸亮相”,刚正不阿);步指台步,有老生的“方步”、花旦的“碎步”、花脸的“跺步”等,不同步法体现人物身份与性格。

音乐声腔:旋律中的叙事与抒情

京剧音乐以“皮黄腔”为核心,融合了西皮、二黄两种声腔,辅以板式变化和乐器伴奏,形成独特的音乐体系。

西皮和二黄是京剧的主要声腔,风格迥异:西皮源于安徽,旋律明快、节奏活泼,多表现欢快、激昂或紧张的情绪,如《四郎探母》“叫小番”的西皮导板,表现杨四郎思乡的急切;二黄源于湖北,旋律深沉、节奏舒缓,多表现沉郁、肃穆或悲怆的情绪,如《捉放曹》“听他言吓得我心惊胆怕”的二黄慢板,表现陈宫的悔恨,还有反西皮(表现悲愤,如《女起解》“苏三起解”的反西皮散板)、反二黄(表现悲怆,如《贵妃醉酒》“海岛冰轮”的反二黄)。

板式是唱腔的节奏结构,分为“板”与“眼”(一板三眼为4/4拍,一板一眼为2/4拍,无板无眼为散板),常用板式有原板(中速,叙事性强)、慢板(慢速,抒情性强)、快板(快速,表现激动)、散板(自由节奏,表现思绪纷乱)等,通过板式组合推动剧情发展。

伴奏乐器分文场和武场:文场以京胡为主奏乐器,辅以京二胡、月琴、三弦(合称“四大件”),笛子、唢呐用于特定场景(如《牡丹亭》用笛子表现春景);武场以板鼓为指挥,配以大锣(烘托气氛)、铙钹(增强节奏)、小锣(点缀细节),锣鼓点如“急急风”(表现紧张战斗)、“四击头”(配合亮相),是表演节奏的“骨架”。

服饰脸谱:视觉符号的性格密码

京剧服饰和脸谱是“穿在身上的历史”,通过色彩、图案和造型,直观传递人物身份、性格与命运。

服饰分“蟒、靠、帔、褶、衣”五大类:蟒是帝王将相的朝服,绣龙纹,分上五色(红、黄、绿、白、黑)和下五色(紫、蓝、粉、湖、香),如黄色蟒为帝王专用,红色蟒为忠臣;靠是武将的铠甲,分硬靠(满插靠旗,如赵云)和软靠(无靠旗,如穆桂英),插靠旗显示威武;帔是官员、文人的常服,对襟绣纹,如诸葛亮穿紫帔显智慧;褶子是平民的便服,分花褶(彩色,如《拾玉镯》孙玉姣)和素褶(白色,如《苏三起解》苏三);衣包括铠甲(靠的下摆)、短衣(如《三岔口》刘利华的短打衣)等,不同服饰对应不同身份。

脸谱是用油彩在脸上勾画的艺术图案,颜色象征性格:红色表忠义(如关羽红脸“丹凤眼”),黑色表刚直(如包拯黑脸“月牙”),白色表奸诈(如曹操白脸“奸眉”),蓝色表骁勇(如窦尔墩蓝脸“花三块瓦”),绿色表侠义(如程咬金绿脸“豹眼”),黄色表残暴(如典韦黄脸“獠牙”),金银色表神佛(如孙悟空金脸“猴脸”),图案也有讲究,如包拯额头的“月牙”象征“日断阳、夜断阴”,关羽的“凤眼”显其儒将风度,曹操的“奸眉”示其权谋。

其他术语:舞台语言的文化密码

除上述核心术语外,京剧还有大量常用词语,共同构成完整的舞台语言体系,如“龙套”(穿龙套衣的群众角色,四人代表千军万马)、“四击头”(锣鼓点,配合亮相动作)、“压轴戏”(倒数第二出戏,多为名角主演)、“大轴戏”(最后一出戏,通常为武戏或唱功戏)、“走边”(武夜间潜行的身段,配以锣鼓)、“起霸”(武将出场前的整盔仪式)等,这些词语不仅是舞台表演的指令,更是京剧“虚实相生、写意传神”美学理念的体现。

相关问答FAQs

问题1:京剧中的“四功五法”具体指什么?如何体现在表演中?

解答:“四功”指“唱念做打”,是表演的四种核心技艺;“五法”指“手眼身法步”,是演员塑造人物的基本方法,唱需“字正腔圆”,如梅兰芳《贵妃醉酒》的“四平调”,以婉转唱腔表现醉态;念要“抑扬顿挫”,如《空城计》诸葛亮抚琴时的韵白,沉稳中透出智慧;做重“身段表情”,如《梁祝》“十八相送”通过台步、眼神传递含蓄情感;打求“武戏文唱”,如《三岔口》摸黑打斗,在翻跌中展现人物性格,五法中,“手”如兰花指(旦角)、剑指(武生),“眼”随手动(如《野猪林》林冲的“怒目”),“身”有云手、鹞子翻身,“法”含起霸、亮相,“步”分方步(老生)、碎步(花旦),共同构成表演的立体感。

问题2:京剧脸谱颜色的象征意义有哪些?举例说明。

解答:京剧脸谱颜色以“五行五色”为基础,象征人物性格与命运:红色代表忠义勇猛,如关羽红脸“丹凤眼、卧蚕眉”,象征“义薄云天”;黑色代表刚直不阿,如包拯黑脸额绘“月牙”,象征“日断阳、夜断阴”;白色代表奸诈多疑,如曹操白脸“细眉三角眼”,象征“挟天子以令诸侯”的权谋;蓝色代表骁勇桀骜,如窦尔墩蓝脸“花三块瓦”,象征“绿林好汉”的豪放;绿色代表侠义莽撞,如程咬金绿脸“豹头环眼”,象征“瓦岗寨”的草莽英雄;黄色代表残暴凶狠,如典韦黄脸“獠牙”,象征“恶来”的蛮力;金银色代表神佛仙怪,如孙悟空金脸“火眼金睛”,象征“齐天大圣”的神通,这些颜色通过图案(如包拯月牙、关羽凤眼)强化人物特征,让观众“观脸识人”。