“安安送米”是中国传统戏曲中经典的伦理孝道题材剧目,广泛流传于川剧、京剧、越剧等多个地方剧种,尤以川剧的演绎最为深入人心,该剧以古代民间故事为蓝本,通过少年安安克服困难为被休母亲送米的情节,深刻诠释了中华民族“百善孝为先”的传统美德,兼具教育意义与艺术感染力。

剧目基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 主要剧种 | 川剧、京剧、越剧、黄梅戏等 |

| 故事时代背景 | 古代(具体朝代未明确,多设定为封建社会家庭伦理题材背景) |

| 核心题材 | 孝道、家庭伦理、亲情救赎 |

| 主要人物 | 安安(少年)、张氏(安安母亲)、赵氏(安安父亲,后醒悟)、王氏(赵氏妾室,反派) |

| 经典场次 | 安藏米、风雪送米、母见子、父悔悟 |

剧情梗概

故事始于古代一户赵姓人家,赵氏娶妻张氏,婚后育有一子安安,后赵氏娶妾王氏,王氏心机深沉,常在赵氏面前搬弄是非,诬陷张氏不贤,赵氏轻信谗言,不顾张氏多年贤惠与养育之恩,以“七出”之由将张氏休出家门,逐至荒郊破庙。

安安虽年幼(约七八岁),却深记母亲恩情,日夜思念,他偷偷将家中的米藏在衣袖、竹篮中,避开王氏监视,多次往返于破庙与家中之间,为病弱的母亲送去粮食,途中,安安需翻山越岭,历经风霜雨雪,甚至因体力不支摔倒在泥泞中,却始终紧抱米袋不肯松手,破庙内,张氏见安安衣衫褴褛、面黄肌瘦,既心疼又感动,母子二人抱头痛哭,场景催人泪下。

后张氏病重,安安冒险回家求父亲医治,赵氏见儿子形容憔悴、哭诉母亲苦况,幡然醒悟,意识到自己被王氏蒙骗,他怒斥王氏,亲自前往破庙接回张氏,阖家团聚,王氏也因恶行受到惩罚,剧目以“善恶有报、孝感动天”的圆满结局收场。

人物与主题

核心人物:安安是全剧的灵魂,他稚嫩的身躯里藏着超越年龄的坚韧与孝心,其“藏米”“送米”的举动,既是孩童本能的依恋,更是对孝道的践行,张氏的隐忍与慈爱,展现了传统女性的坚韧;赵氏从昏聩到悔悟的转变,则揭示了“听信谗言”的家庭悲剧,警示世人明辨是非。

主题思想:剧目以“送米”这一具体行为,浓缩了孝道的核心——“亲尝汤药”“卧冰求鲤”等传统孝行在安安身上化为朴素却动人的日常,它不仅歌颂了子女对父母的感恩之情,更批判了封建家庭中的伦理扭曲(如妾室挑拨、夫权专制),呼吁家庭和谐与亲情至上。

艺术特色

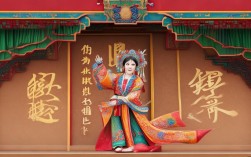

“安安送米”在戏曲表演中极具特色,尤其注重“以情动人”,川剧版本中,安安的“矮子步”表现孩童蹒跚送米的艰难,张氏的“水袖功”传递悲苦与坚韧,唱腔上则通过高腔的激昂与帮腔的烘托,强化母子分离的悲痛与重逢的喜悦,剧中“风雪夜送米”的经典场景,通过灯光、音效(风声、雪声)与演员身段的结合,将环境的恶劣与安安的执着融为一体,成为戏曲舞台上的经典画面。

相关问答FAQs

Q1:“安安送米”为何能在多个剧种中流传?

A1:因其主题“孝道”具有跨地域、跨时代的普世价值,故事情节简单却情感真挚,贴近民间生活,易于引发观众共鸣,不同剧种结合自身唱腔与表演特色(如川剧的高腔、京剧的西皮流水),赋予剧目新的生命力,故能广泛流传。

Q2:剧目中安安的形象对现代观众有何启示?

A2:安安虽为少年,却展现了“孝”的本质——感恩与担当,在现代社会,他的故事提醒人们:亲情不应被功利或误解侵蚀,沟通与理解是家庭和睦的基石;孝道并非盲从,而是在关爱中坚守本心,对当代青少年具有积极的引导意义。