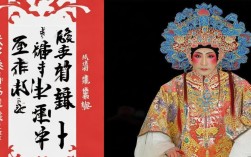

河南豫剧作为中国戏曲文化的重要代表,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的地方特色,深受广大观众喜爱,在豫剧的丰富剧目中,“刘墉”系列作品因其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造以及对清官文化的生动演绎,成为经久不衰的经典,这些剧目不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更通过刘墉这一历史人物的民间化演绎,传递了民众对正义、智慧的向往与追求。

河南豫剧的艺术特色与刘墉题材的兴起

河南豫剧发源于中原地区,距今已有百年历史,因其早期演员多用本嗓演唱,故俗称“河南梆子”,在长期发展中,豫剧逐渐形成豫东调、豫西调、祥符调、沙河调四大流派,其中豫东调以刚健明快、激越高亢著称,豫西调则深沉哀婉、浑厚质朴,不同流派的交融为豫剧注入了丰富的艺术表现力,豫剧的表演讲究“四功五法”,唱腔上善于运用“甩腔”“滑音”等技巧,既能表现慷慨悲歌的历史场景,也能刻画细腻入微的人物情感,这种广泛的适应性使其成为传播历史故事、民间传说的重要载体。

刘墉,即民间俗称“刘罗锅”,是清代乾隆年间的重臣,以刚正不阿、智斗权臣和珅的故事闻名于世,历史上,刘墉确有其人,官至体仁阁大学士,但正史记载其“短而肥,貌寝”,并未留下“罗锅”的明确形象,经过民间艺人的不断加工演绎,刘墉逐渐从历史人物转化为“清官+智者”的艺术符号,其故事被搬上戏曲舞台,成为豫剧、京剧、评剧等多个剧种的重要题材,豫剧选取刘墉题材,不仅因为刘墉“智斗奸佞、为民请命”的故事符合传统戏曲“惩恶扬善”的审美追求,更因为豫剧擅长表现市井生活与官场斗争的戏剧冲突,能够通过生动的语言、夸张的动作和富有感染力的唱腔,将刘墉的智慧、幽默与正义感淋漓尽致地展现出来。

豫剧刘墉经典剧目及代表人物

豫剧中的刘墉剧目多以系列剧形式呈现,围绕刘墉查案、斗奸、辅政等核心事件展开,情节紧凑,悬念迭起,其中最具代表性的包括《刘墉下南京》《铡西宫》《铡阁老》《龙凤旗》等,这些剧目既独立成篇,又相互关联,共同构成了“刘墉宇宙”。

以下为部分经典剧目概览:

| 剧目名称 | 剧情简介 | 代表演员 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《刘墉下南京》 | 刘墉奉旨前往江南查办贪污案,与两江总督等贪官周旋,巧妙取证,最终将贪官绳之以法,为民除害。 | 唐喜成、吴碧波 | 以“文戏武唱”见长,刘墉与对手的智斗场面紧张刺激,唱腔融合豫东调与豫西调,既有激昂的控诉,也有幽默的自嘲。 |

| 《铡西宫》 | 皇帝偏袒西宫之父阁老,刘墉不畏强权,以铡刀处决阁老,维护国法尊严。 | 牛淑贤、李斯忠 | 突出“大义灭亲”的戏剧冲突,李斯忠饰演的刘墉唱腔苍劲有力,身段沉稳威严,展现清官的刚正不阿。 |

| 《龙凤旗》 | 刘墉揭露国舅罪行,遭其陷害,最终在太后帮助下平反冤案,彰显“王子犯法与庶民同罪”的理念。 | 小香玉、贾文龙 | 情节曲折,情感细腻,贾文龙通过诙谐的念白和生动的表情,塑造了刘墉“亦庄亦谐”的民间形象。 |

豫剧中刘墉形象的塑造艺术

豫剧刘墉剧目之所以深入人心,关键在于对刘墉形象的立体化塑造,打破了传统清官“高大全”的刻板印象,使其更贴近民众审美。

性格的多面性:刘墉在剧中不仅是“铁面无私”的清官,更是充满智慧的“智者”和接地气的“普通人”,他既有不畏权贵的刚烈(如《铡西宫》中坚持铡阁老),也有随机应变的机敏(如《刘墉下南京》中乔装查案);既有朝堂之上的威严,也有市井之中的幽默——面对百姓的调侃,他会以诙谐的语言回应,甚至在危急时刻用“自黑”化解尴尬,这种“刚柔并济”的性格,让刘墉摆脱了历史人物的严肃感,变得有血有肉、亲切可感。

唱腔与表演的融合:豫剧刘墉的唱腔设计极具特色,黑头行当(以花脸应工的净角分支)的唱腔为基础,融合老生的清亮与丑角的俏皮,形成独特的“刘墉调”,在陈述冤情时,唱腔高亢激越,运用“炸音”表现愤怒;在智斗奸臣时,则转为轻快流畅,通过“垛板”展现思维的敏捷,表演上,演员注重“眼神”和“身段”的运用:刘墉微蹙的眉头体现思考,犀利的眼神揭露谎言,而“罗锅”形象的夸张化处理(如弯腰、托背等动作),既强化了人物特征,又增添了喜剧效果。

民间语言的运用:豫剧刘墉剧目的一大亮点是大量使用中原地区的方言俗语,如中“中”(行)、“恁”(你们)、“整”(对付)等,使台词充满生活气息,刘墉在公堂上对贪官说:“你当这官儿是俺家祖传的锅儿?想端就端,想摔就摔?”这样的语言既符合人物身份,又拉近了与观众的距离,让严肃的官场斗争变得生动有趣。

豫剧刘墉题材的文化内涵与社会价值

豫剧刘墉剧目不仅是艺术表演,更是传统文化的载体,其文化内涵主要体现在三个方面:

清官文化的传承:刘墉“智斗和珅”“为民请命”的故事,是对传统“清官文化”的生动诠释,在封建社会,清官是民众寄托正义理想的符号,豫剧通过刘墉形象,传递了“法大于权”“民为邦本”的价值观念,至今仍具有现实意义。

民间智慧的彰显:刘墉的“智”并非来自书本知识,而是源于对民间疾苦的了解和对社会现实的洞察,在《刘墉下南京》中,他通过走访市井、倾听民声,收集到贪官犯罪的铁证,这种“从群众中来”的智慧,体现了民众对“智慧型清官”的期待。

地域文化的传播:豫剧刘墉剧目以中原地区为背景,融入了当地的民俗风情、语言习惯和价值观念,如对“孝道”“诚信”的强调,对“奸佞”“腐败”的批判,不仅展现了中原文化的独特魅力,也增强了地方戏曲的文化认同感。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的刘墉与历史上的刘墉有哪些区别?

A1:历史上的刘墉(1720-1804)是真实的清代官员,官至体仁阁大学士,以书法和学问著称,性格较为内敛,并无“智斗和珅”“罗锅”等明确记载,而豫剧中的刘墉是民间艺术加工的产物:形象上,他被塑造成“罗锅”,增加了视觉辨识度;性格上,被赋予“刚正、幽默、机智”的多重特质,故事中加入了大量虚构的“斗奸佞、查奇案”情节,使其更符合传统戏曲“善恶分明、曲折离奇”的审美需求,历史刘墉是“文人官员”,豫剧刘墉是“民间英雄”。

Q2:豫剧刘墉剧目有哪些经典唱段?

A2:豫剧刘墉剧目中流传最广的经典唱段包括:

- 《刘墉下南京》中“十保官”选段:“刘墉我迈步金銮殿,怒气不息骂奸权”,唱腔高亢激昂,表现刘墉对奸臣的痛斥;

- 《铡西宫》中“见皇姑”选段:“皇姑你莫要太猖狂,国法条条不饶人”,旋律沉稳威严,展现刘墉不畏皇权的决心;

- 《龙凤旗》中“夸官”选段:“罗锅我迈步上金殿,全凭着良心和铁胆”,诙谐幽默中透着正气,凸显刘墉的自信与担当,这些唱段通过独特的“刘墉调”,将人物情感与豫剧音乐完美融合,成为豫剧爱好者传唱的经典。