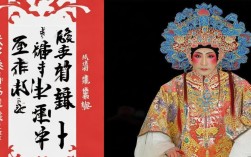

河南豫剧《刘墉招亲》是传统经典剧目之一,以清代名臣刘墉(刘罗锅)为主角,融合历史传说与民间艺术,塑造了一位机智幽默、清廉正直又富有人情味的清官形象,剧情跌宕起伏,既有朝堂权谋的暗流涌动,又有儿女情长的细腻温情,通过“招亲”这一核心事件,串联起查案、除奸、团圆等情节,展现了豫剧独特的艺术魅力与民间价值取向。

故事发生在乾隆年间,刘墉奉旨巡查山东,途中路过青州府,当地恶霸“花蝴蝶”王强依仗其妹是皇妃的势力,横行乡里,强占民女,甚至勾结知府,颠倒黑白,刘墉微服私访时,恰逢王强强抢民女周月娥,月娥之父周文斌被诬陷欠债,王强借此逼迫月娥抵债,刘墉见义勇为,出手相助,却因身份未明,与月娥产生误会。

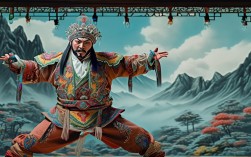

为查明真相,刘墉设计接近王强,假意应承“招亲”之事,实则欲打入其内部搜集罪证,王强不知是计,以为刘墉是“好色之徒”,便设下圈套,以招亲为名实则想加害于他,刘墉将计就计,在招亲过程中,凭借过人的智慧与周月娥的暗中配合,不仅揭穿了王强的阴谋,还找到了其勾结知府、贪赃枉法的铁证,刘墉依律处决王强,为百姓除害,并与周月娥喜结良缘,成就了一段“清官招亲”的佳话。

主要人物分析

为更清晰展现剧中人物关系与性格,以下为主要人物信息表:

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 在剧情中的作用 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 清代名臣,内阁大学士 | 机智幽默、清廉正直、重情义 | 主导剧情,以智慧化解危机,推动矛盾解决 |

| 周月娥 | 青州府民女,周文斌之女 | 外柔内刚、聪慧识大体 | 被害者,后与刘墉联手,成为招亲事件的关键人物 |

| 王强 | 青州恶霸,皇妃之兄 | 狡诈狠毒、仗势欺人 | 反派代表,制造冲突,推动刘墉查案 |

| 周文斌 | 月娥之父,秀才 | 耿直懦弱、爱女心切 | 引发“招亲”事件的导火索人物 |

| 知府 | 青州知府 | 昏庸贪婪、与王强勾结 | 助纣为虐,增加案件解决的难度 |

核心冲突与艺术特色

《刘墉招亲》的核心冲突围绕“正义与邪恶”“清官与贪官”展开,但巧妙地将严肃的朝堂斗争融入“招亲”这一民间喜闻乐见的情节中,避免了说教感,增强了戏剧的趣味性,剧中,刘墉的“智”与王强的“恶”形成鲜明对比:刘墉以“假招亲”为手段,步步为营,既保全了自身,又收集了罪证;王强则自作聪明,机关算尽,最终自食恶果,这种“智斗”情节的设置,充分展现了豫剧“文武带打、唱念做打并重”的特点,尤其是刘墉的唱腔,融合了豫东调的高亢与豫西调的婉转,既有官场的威严,又不失民间的诙谐,塑造了一个有血有肉的“清官”形象。

剧中“情”与“法”的交织也颇具深意,刘墉并非不食人间烟火的“圣人”,他对周月娥的同情与爱慕,使其形象更加丰满;而他在“情”与“法”之间的抉择,始终坚守正义底线,最终既惩治了恶人,又收获了爱情,体现了民间对“清官”的理想期待——既要刚正不阿,也要体恤民情。

主题思想与民间价值

《刘墉招亲》通过刘墉的故事,传递了“邪不压正”“善恶有报”的传统价值观,剧中,刘墉作为“清官”的象征,代表了民间对正义的渴望;而王强的覆灭,则警示世人仗势欺人终将自取灭亡。“招亲”情节的圆满结局,满足了观众对“好人有好报”的心理期待,体现了豫剧作为民间艺术的娱乐功能与教化功能的统一。

相关问答FAQs

Q1:《刘墉招亲》中的刘墉形象与历史人物刘墉有何异同?

A1:历史上的刘墉(1720-1804)是乾隆、嘉庆年间的重臣,以清廉、干练著称,曾历任多个地方官职,有“刘青天”之称,但豫剧《刘墉招亲》中的刘墉是在历史原型基础上进行艺术加工的形象:保留了其“清官”的核心特质,如刚正不阿、机智善断;增加了“招亲”等虚构情节,强化其幽默、重情的一面,使其更贴近民间审美,历史中的刘墉是否有过“招亲”经历并无记载,这是戏剧为增强观赏性进行的艺术创作。

Q2:《刘墉招亲》为何能在豫剧中久演不衰?

A2:其经久不衰的魅力主要有三:一是情节曲折,既有“清官断案”的正剧内核,又有“假招亲”“智斗恶霸”的喜剧元素,满足不同观众的审美需求;二是人物鲜活,刘墉的“智”、周月娥的“勇”、王强的“恶”均性格鲜明,易于引发观众共鸣;三是艺术特色鲜明,豫剧唱腔的激昂与细腻、身段的程式化与生活化,完美融入剧情,使“刘墉”形象深入人心,成为豫剧经典剧目之一。