樊梨花作为中国戏曲舞台上极具辨识度的巾帼英雄形象,其故事源于唐代演义,在豫剧艺术中历经百年传承,逐渐形成了兼具豪迈气概与女性柔美的独特艺术风格,戏曲电影《樊梨花》作为豫剧艺术与现代影视技术结合的产物,不仅保留了传统戏曲的程式化美学,更通过镜头语言拓展了叙事空间,让这一经典形象在银幕上焕发新生。

樊梨花在豫剧中的艺术积淀

豫剧樊梨花的塑造,根植于中原文化的土壤,既吸收了历史演义中“忠孝节义”的伦理观念,又融入了河南民众对女性英雄的集体想象,在传统戏台上,樊梨花被归为“刀马旦”行当,要求演员兼具文戏的唱念功底与武戏的翻打技巧,其核心情节“三请樊梨花”“刀劈杨藩”等,通过大段唱腔与身段表演,展现人物从“抗婚拒婚”到“为家国从军”的成长弧光。

豫剧唱腔的“高亢激越”为樊梨花注入了灵魂,例如在《三请樊梨花》一折中,樊梨花面对薛丁山的误解,以豫东调【二八板】抒发内心的委屈与坚定:“桃花开,杏花败,梨花一树白如雪……”,旋律由缓至急,既表现女性的柔情似水,又暗含巾帼不让须眉的豪情,表演上,演员通过“鹞子翻身”“鹞子钻天”等特技动作,展现战场上的英姿;通过“水袖功”的甩、抖、扬,传递人物内心的波澜,这种“以歌舞演故事”的特质,使樊梨花成为豫剧“文武带打”行当的典范。

戏曲电影《樊梨花》的改编与创新

相较于舞台表演的“一桌二椅”,戏曲电影《樊梨花》通过影视化手段重构了叙事空间,导演在保留豫剧核心唱段与程式动作的基础上,运用蒙太奇剪辑、实景拍摄等技术,将抽象的舞台语言转化为具象的视觉呈现。

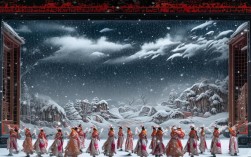

在场景设计上,影片摒弃了传统戏台的写意布景,转而采用实景与特效结合,寒江关”一幕,以真实的黄河为背景,通过航拍镜头展现“大河东去”的苍茫,樊梨花立于船头,身披靠旗的红色在灰暗天色中格外醒目,既保留了戏曲“一桌二椅”的象征性,又通过环境渲染强化了人物的孤独感,武打场面的处理更具突破性,舞台上的“对枪”“翻打”被拆解为近景与远景的切换:特写镜头捕捉演员的眼神与表情,展现“刀劈杨藩”时的决绝;远景则用威亚技术呈现战场宏大的厮杀场面,既保留了戏曲“武戏文唱”的韵味,又满足了观众的视觉期待。

唱腔与配乐的融合是影片的另一亮点,传统豫剧的板式结构被保留,但加入了交响乐伴奏,例如在《樊梨花挂帅》唱段中,唢呐的高亢与弦乐的恢弘交织,既突出了豫剧的“乡土气息”,又增强了音乐的史诗感,影片通过“画外音”补充了樊梨花的内心独白,打破了戏曲“一人主唱”的局限,使人物形象更加立体。

经典版本的艺术特色与传承

不同时期的豫剧樊梨花戏曲电影,各具时代特色,共同构成了这一形象的传承谱系,以下为三个代表性版本的对比分析:

| 版本年代 | 导演 | 主演 | 艺术特色 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 1956年舞台版 | 石磊 | 阎立品 | 黑白纪录片式拍摄,完整记录舞台表演,以“唱功”为主,布景简朴,突出戏曲原味 《樊梨花出征》(豫西调) | |

| 1982年彩色版 | 陈怀皑 | 桑振君 | 首次采用实景拍摄,武打场面设计新颖,桑振君“吐音如珠”的唱腔被誉为“金嗓子” | 《三请樊梨花》(豫东调快二八) |

| 2023年数字版 | 张艺谋 | 李树建 | 4K高清技术,特效还原“寒江关”等场景,融入现代舞蹈元素,人物造型更贴近历史 《梨花颂》(创新板式) |

1956年的舞台版是戏曲电影的开端,其价值在于“存档”,保留了豫剧大师阎立品“细腻婉转”的表演风格;1982年的彩色版则标志着戏曲电影的艺术成熟,桑振君通过“真假声转换”的技巧,将樊梨花的“刚柔并济”演绎得淋漓尽致;2023年的数字版则试图“破圈”,张艺谋团队用电影工业标准重塑传统,虽在“创新性”上引发争议,但无疑扩大了豫剧在年轻群体中的影响力。

艺术价值与文化意义

豫剧樊梨花戏曲电影的价值,不仅在于对传统艺术的记录,更在于其文化传承功能,它通过影视媒介让豫剧走出剧场,走进乡村、校园,成为连接传统与现代的文化桥梁,2023年数字版在短视频平台上的片段播放量超亿次,许多年轻观众通过“樊梨花挂帅”的武打场面开始关注豫剧,影片对“女性英雄”的塑造,呼应了当代社会对“性别平等”的思考,樊梨花“不爱红妆爱武装”的形象,打破了传统戏曲中“旦角”的柔弱标签,为女性角色提供了新的叙事范式。

戏曲电影的改编实践也为传统艺术的“现代化”提供了经验,如何在保留“唱念做打”核心的同时,运用新技术增强表现力?如何平衡“程式化”与“写实性”?这些问题在樊梨花戏曲电影的探索中逐渐清晰:创新需“守正”,形式服务于内容,唯有根植于传统,才能让经典真正“活”在当下。

FAQs

豫剧樊梨花与其他剧种的樊梨花形象有何不同?

答:豫剧樊梨花更突出“中原豪气”,唱腔以高亢激越的豫东调为主,表演强调“文武带打”,武打动作刚劲有力;京剧樊梨花则更注重“程式化”,唱腔以西皮二黄为基础,身段规范,强调“英气与闺阁气”的平衡;越剧樊梨花偏重“女性柔情”,唱腔婉转柔美,表演以“文戏”为主,武戏简化为舞蹈化呈现,差异源于各剧种的地域文化:豫剧的“乡土性”赋予樊梨花质朴刚健的气质,京剧的“宫廷性”使其更具仪态风范,越剧的“市民性”则强化其情感细腻的一面。

戏曲电影《樊梨花》如何吸引年轻观众?

答:在内容上挖掘人物“反套路”特质,如樊梨花的“主动求婚”“抗父命从军”等情节,贴合当代年轻人对“独立女性”的认同;在形式上运用短视频传播,将经典唱段拆解为15秒片段,搭配“燃向”“国风”标签,引发二次创作;在推广上开展“戏曲进校园”活动,组织主演与学生互动,通过“体验式观影”(如学唱樊梨花唱段)降低年轻观众的认知门槛,让传统艺术以更轻松的方式触达Z世代。