豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演承载着河南人的精神记忆。《风雪配》作为传统经典剧目,自诞生以来便以其曲折的剧情、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,成为豫剧舞台上的常青树,在“今日时”——这个传统文化与时代浪潮深度碰撞的新时代,《风雪配》的传承与发展不仅关乎一门艺术的存续,更折射出传统戏曲如何守正创新、回应时代命题的探索历程。

剧目溯源:《风雪配》的艺术基因与经典魅力

《风雪配》的故事取材于民间传说,以宋代为背景,讲述了富商之女李玉姐与穷书生高文举、纨绔子弟石松之间的爱情纠葛,最终正义战胜邪恶、有情人终成眷属的喜剧,其魅力首先源于对“真善美”的极致表达:李玉姐的聪慧果敢(如“机房自叹”中对命运的清醒认知)、高文举的忠厚正直、石松的阴险贪婪,构成鲜明的性格对比,让观众在善恶交锋中获得情感共鸣。

艺术形式上,《风雪配》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合素养,唱腔上,既有“豫东调”的明朗高亢,如李玉姐“梳妆一毕机房进”的段落,用欢快的节奏展现少女的雀跃;也有“豫西调”的深沉委婉,如高文举“雪夜寻妻”时的悲怆倾诉,通过真假声转换传递人物内心的痛楚,表演程式上,“水袖功”“扇子功”的运用极具特色:李玉姐与石松对峙时,水袖的翻飞如利刃般划破虚伪;梳妆时扇子的轻摇,将闺阁少女的娇羞与灵动刻画得淋漓尽致,这些艺术元素的精妙融合,使《风雪配》超越了简单的“才子佳人”故事,成为豫剧美学的集中体现。

从历史维度看,《风雪配》的成型离不开历代艺人的打磨,20世纪50年代,豫剧名家常香玉、陈素真等对其进行改编,剔除封建糟粕,强化了李玉姐的反抗精神,使其更符合新时代的价值观,这一版本成为舞台定本,影响至今,可以说,《风雪配》的经典性,既在于故事本身的普世价值,更在于豫剧艺术对人物情感与时代精神的精准捕捉。

当代语境:《风雪配》面临的挑战与时代命题

进入“今日时”,传统戏曲普遍面临观众老龄化、传播方式单一、年轻群体接受度低等困境,《风雪配》也不例外,在剧场演出中,观众席中白发苍苍的面孔居多,而鲜见年轻人的身影;短视频平台上,戏曲内容的播放量虽高,但多为15秒的“名段剪辑”,完整剧目的观看时长与互动率远不及流行文化产品,这些现象背后,是传统艺术与当代生活节奏、审美趣味的“代际隔阂”。

具体而言,《风雪配》的当代挑战主要体现在三方面:一是叙事节奏与现代审美的错位,传统剧目“起承转合”的缓慢节奏,与短视频时代“快节奏、强冲突”的观看习惯相悖,年轻观众易产生“拖沓”感;二是语言表达的“时代距离”,剧中的半文白唱词(如“奴家年方一十五,尚未许配配丈夫”)与当代年轻人的日常用语存在差异,理解门槛较高;三是传播渠道的单一依赖,长期以来,《风雪配》的传播仍以剧场演出、电视转播为主,未能充分融入社交媒体、互动游戏等年轻群体活跃的场域。

挑战中也孕育着机遇。“文化自信”的提出让传统戏曲重新受到重视,“国潮”兴起为年轻一代接触传统文化提供了契机。《风雪配》所蕴含的“诚信”“善良”“反抗不公”等价值观,与当代社会主义核心价值观高度契合,其“女性独立”的精神内核(李玉姐并非被动等待救赎,而是主动设计揭露石松阴谋),更与现代社会对女性力量的呼唤不谋而合,这些“当代性”基因,使《风雪配》具备了穿越时代的潜力,关键在于如何用“今日时”的语言重新讲述“昨日”的故事。

守正创新:《风雪配》在新时代的传承路径

面对挑战,《风雪配》的传承者们正以“守正创新”为原则,在保留艺术精髓的基础上,从内容、形式、传播三个维度进行探索,让经典剧目在新时代焕发生机。

改编:贴近时代精神,重塑人物共鸣

近年来,多家豫剧院团对《风雪配》进行“青春化”改编,河南省豫剧三团推出的新版《风雪配》,将故事背景从宋代“架空”为古代“江南小镇”,弱化了“门第观念”的冲突,强化了“个人奋斗”与“爱情平等”的主题,李玉姐的角色被赋予更多现代特质:她不仅精通纺织,还擅长经商,用自己的智慧改善家庭生活,这一改编让当代女性观众产生“她就是我”的代入感,剧本删减了部分冗长唱段,将叙事节奏压缩至120分钟内,更符合现代观众的观剧习惯。

形式创新:融合科技元素,拓展艺术边界

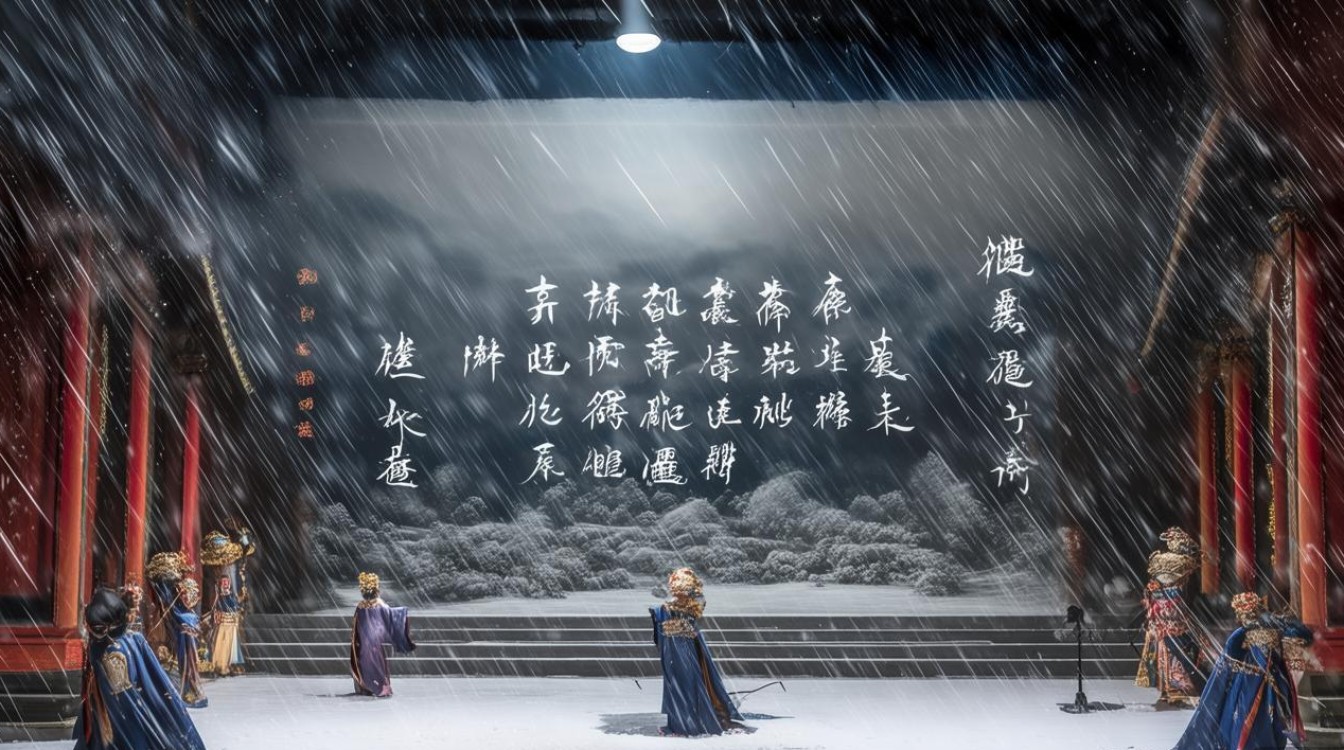

在舞台呈现上,科技手段的融入为《风雪配》带来视觉革新,2023年河南卫视“重阳戏曲晚会”中,《风雪配》“梳妆”一幕运用AR技术:虚拟的雪花飘落舞台,李玉姐的水袖挥动间,光影交织出“机房纺织”的场景,传统程式与现代科技碰撞出奇妙的化学反应。“沉浸式戏曲”也成为新尝试:郑州某戏剧空间将《风雪配》改编为“沉浸式戏剧”,观众可跟随演员穿梭于“李府”“机房”“雪地”等场景,通过互动参与剧情发展,从“旁观者”变为“剧中人”,这种体验式观演极大提升了年轻观众的参与感。

传播破圈:借力新媒体,构建年轻话语体系

为了让《风雪配》走进年轻群体,传播者们主动拥抱新媒体平台,抖音上,“豫剧风雪配”话题播放量超5亿次,00后戏曲博主”@豫剧小将 用“戏腔+流行音乐”的方式演绎《风雪配》选段,搭配二次元动画,单条视频点赞量破百万;B站上,UP主“戏腔解析”发布《风雪配》唱腔教程,用“音阶拆解”“情感代入法”等通俗讲解,让戏迷从“听热闹”到“懂门道”;更有高校戏曲社团将《风雪配》改编成“音乐剧版”,融入街舞、rap等元素,在校园巡演中引发热潮,这些传播实践证明,传统戏曲并非“老古董”,只要找到与年轻人对话的“密码”,就能打破圈层壁垒。

价值重光:《风雪配》的当代意义与文化启示

《风雪配》在新时代的传承,不仅是对一门艺术的保护,更是对传统文化的创造性转化,其意义在于:通过创新改编,让经典剧目承载的中华传统美德(如勤劳、正直、勇敢)得以代代相传,为现代社会提供精神滋养;探索出的“传统+现代”路径,为其他传统戏曲的传承提供了可借鉴的经验——即尊重艺术规律的同时,敢于打破思维定势,让传统文化在时代浪潮中“活”起来、“火”起来。

正如豫剧表演艺术家小香玉所言:“豫剧的根在泥土,但枝叶要伸向天空。”《风雪配》的故事虽发生在古代,但它所传递的情感与价值观,却能跨越时空与当代观众共鸣,当年轻人在短视频里为李玉姐的机智点赞,在沉浸式剧场中为“雪夜重逢”落泪,在戏腔改编中感受传统音乐的韵律之美时,这门古老的艺术便真正实现了“与时代同行”。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《风雪配》为何能成为经典剧目?它的核心魅力是什么?

A1:《风雪配》成为经典,首先在于其“真善美”的普世价值观:李玉姐的聪慧勇敢、高文举的忠厚正直、善恶有报的结局,符合大众的情感期待,艺术形式上充分展现了豫剧的唱腔优势(如豫东调、豫西调的灵活运用)和表演程式(水袖功、扇子功等),具有极高的审美价值,历代艺术家(如常香玉、陈素真)的打磨与改编,使剧本不断精炼,人物形象更加丰满,既保留了民间故事的鲜活,又融入了时代精神,从而跨越时空,成为豫剧舞台上的不朽之作。

Q2:当代年轻人如何更好地了解和喜爱豫剧《风雪配》?

A2:年轻人可通过“三步走”走近《风雪配》:一是“入门体验”,从短视频平台的“名段剪辑”或“戏腔流行曲”入手,先感受豫剧的旋律美感;二是“深度理解”,观看改编版《风雪配》(如青春版、沉浸式版),或通过B站等平台的解析视频,了解剧情背景和唱腔特点;三是“参与互动”,加入高校戏曲社团、参加线下“豫剧工作坊”,甚至尝试用戏腔翻唱流行歌曲,在体验中感受传统艺术的魅力,关注豫剧院团的“云剧场”演出,通过科技手段近距离欣赏舞台呈现,也能让接触过程更轻松有趣。