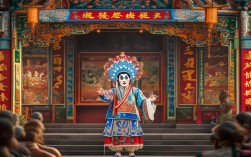

豫剧常派艺术作为中国戏曲百花园中的璀璨瑰宝,由豫剧大师常香玉创立,以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为豫剧艺术的重要流派之一,常派艺术不仅在唱腔、表演、人物塑造等方面形成了鲜明的特色,更承载着中国戏曲“守正创新”的精神内核,对豫剧乃至整个中国戏曲的发展产生了深远影响。

唱腔艺术:刚柔并济,声情并茂的声腔体系

常派唱腔以“刚健明亮、深沉浑厚”为基础,兼具“俏丽委婉、细腻传神”的韵味,形成了独具特色的“常派腔”,其核心特点在于“吐字、行腔、用气”的完美融合,以及不同声腔风格的有机统一。

在吐字上,常香玉强调“字正腔圆,以字带腔”,注重咬字的清晰度和力度,提出“吐字如嚼钉,行腔似流水”的美学标准,她将河南方言的声韵特点融入唱腔,无论是花旦的娇俏、青衣的温婉,还是老旦的苍劲,都能通过精准的吐字传递人物情感,例如在《拷红》中,红娘的唱腔以河南方言的“尖团字”为基础,吐字轻快而富有弹性,生动表现出少女的机敏伶俐;而在《大祭桩》中,黄桂英的“哭坟”唱段,则通过沉实的咬字和拖腔的起伏,将悲愤欲绝的情绪层层递进。

行腔方面,常派艺术打破了豫剧传统声腔的行当界限,大胆融合豫东调的明快高亢与豫西调的苍劲深沉,形成“刚柔并济、收放自如”的演唱风格,常香玉善于运用“脑后音”“擞音”“滑音”等技巧,增强唱腔的表现力,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,她以豫东调的“欢音”为基础,结合“脑后音”的爆发力,将花木兰的豪迈与自信展现得淋漓尽致;而在《秦香莲》中“见皇姑”的唱段,则以豫西调的“苦音”为主,通过细腻的滑音和颤音,传递出秦香莲的悲苦与隐忍。

用气上,常香玉强调“丹田之气”的运用,提出“气催声、声带情、情带戏”的演唱理念,她注重气息的连贯与控制,无论是长腔的延展还是短腔的顿挫,都能做到气断情不断,断桥》中白素贞的“哭板”唱段,通过气息的急促变化与声音的抑扬顿挫,将人物的爱恨情仇推向高潮,形成“一声唱到融情处,毛骨萧然六月寒”的艺术效果。

表演风格:程式与生活融合,形神兼备的人物塑造

常派表演艺术以“生活化的程式”和“程式化的生活”为核心,强调“内外兼修、形神合一”,常香玉主张“演戏演人,演人物演内心”,通过精准的身段、眼神和表情,将戏曲程式与人物性格、生活体验紧密结合,塑造了一系列栩栩如生的舞台形象。

在身段运用上,常派艺术注重“以形传神”,将戏曲的“手眼身法步”与人物的身份、情感融为一体,花木兰》中,花木兰从闺阁少女到战场将军的转变,常香玉通过“闺门旦”的轻柔台步(如“碎步”“莲步”)与“刀马旦”的矫健身段(如“趟马”“亮相”)的对比,直观展现人物的成长轨迹,而在《拷红》中,红娘的“云手”“鹞子翻身”等动作,则融入了民间舞蹈的元素,既保留了戏曲程式的规范性,又增添了生活的灵动性,表现出少女的活泼俏皮。

眼神与表情是常派表演的“灵魂”,常香玉提出“眼为心之苗”,强调通过眼神的变化传递人物的内心世界,大祭桩》中黄桂英遭婆家误解时的“惊恐眼神”,与最终真相大白时的“含泪微笑”,形成强烈对比,将人物从绝望到释然的心理过程刻画得入木三分,她还注重“面部表情的微雕”,如《秦香莲》中“见陈世美”时,通过嘴唇的微颤、眉头的轻蹙,将隐忍与悲愤的情绪压缩在细微的表情中,达到“此时无声胜有声”的艺术效果。

常派表演还特别注重“情感的真实性”,常香玉常说“演戏要演活,演活要演真”,她深入生活,观察不同人物的性格特征,将生活中的细节融入舞台表演,例如在《花木兰》中,她通过模仿河南农村妇女劳作时的动作(如纺线、挑水),为花木兰的形象注入了质朴的生活气息,使人物更加真实可信。

艺术理念:戏比天大,守正创新的精神内核

常派艺术的形成与发展,离不开常香玉“戏比天大、艺无止境”的艺术理念,她始终将“演戏”与“做人”相结合,以“传承民族文化、弘扬时代精神”为己任,推动豫剧艺术的创新与发展。

“三戏一体”是常香玉的艺术追求,即“演戏、育人、传承”三位一体,她不仅注重自身艺术修养的提升,更致力于豫剧人才的培养,通过“口传心授”与“系统教学”相结合的方式,培养了小香玉、虎美玲、汪荃珍等一批优秀的豫剧演员,使常派艺术得以薪火相传,她提出“戏比天大”的职业操守,强调演员对艺术的敬畏之心,即使面对艰苦的演出条件,也要以最佳状态呈现舞台作品。

在创新方面,常香玉始终坚持“守正创新”的原则,她坚守豫剧的传统艺术精髓,保留梆子戏的高亢激昂和河南地方特色;她大胆吸收京剧、话剧、歌剧等艺术形式的优点,丰富豫剧的表现力,例如在《花木兰》中,她融入了京剧的“武打套路”和话剧的“对白技巧”,使剧目更具时代感;在《红珠女》中,她借鉴歌剧的“咏叹调”创作手法,丰富了豫剧的音乐表现力,她还推动豫剧音乐的改革,将二胡、琵琶、西洋乐器等融入乐队伴奏,增强了豫剧音乐的表现力和感染力。

传承与影响:跨越时代的艺术生命力

常派艺术自创立以来,不仅成为豫剧艺术的标杆,更对中国戏曲的发展产生了深远影响,其代表剧目《花木兰》《拷红》《大祭桩》《秦香莲》等,至今仍是豫剧舞台上的经典之作,被不同剧种的艺术家移植和改编,展现出跨越时代的艺术生命力。

在当代,常派艺术通过“进校园、进社区、进媒体”等方式,不断拓展受众群体,常香玉创办的“香玉剧社”坚持“为农民演出、为工人演出、为战士演出”,将豫剧艺术送到基层群众中;而《花木兰》等剧目通过电影、电视、网络等媒介的传播,使常派艺术走向全国,甚至影响海外,常派艺术的“声腔体系”和“表演方法”被纳入戏曲教育体系,成为培养戏曲人才的重要教材,为豫剧艺术的传承与发展奠定了坚实基础。

常派艺术核心特点简表

| 艺术维度 | 核心特点 | 代表作品体现 |

|---|---|---|

| 唱腔艺术 | 刚柔并济,融合豫东调与豫西调,注重吐字、行腔、用气的统一 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”(豪迈明快);《大祭桩》“哭坟”(悲愤深沉) |

| 表演风格 | 程式与生活融合,身段、眼神、表情传神,注重内心外化 | 《拷红》红娘的身段(灵动俏皮);《秦香莲》见陈世美的表情(隐忍悲愤) |

| 艺术理念 | “戏比天大,艺无止境”,坚守传统,吸收创新,注重传承育人 | 创办香玉剧社下乡演出;融合京剧、话剧元素丰富豫剧表现力 |

| 人物塑造 | 以生活体验为基础,塑造性格鲜明、真实可信的舞台形象 | 《花木兰》从闺秀到将军的转变(身份与性格的统一);《红珠女》的侠女形象(英姿飒爽) |

相关问答FAQs

Q1:常派艺术与豫剧其他流派(如陈素真“陈派”、崔兰田“崔派”)的主要区别是什么?

A:常派、陈派、崔派并称豫剧“三大流派”,各有侧重,常派以“唱腔刚柔并济、表演生活化”为特色,强调声情并茂和人物内心的真实表达,适合表现豪迈、悲愤等复杂情感;陈派(陈素真)以“表演细腻、唱腔委婉”著称,注重“闺门旦”的程式美和古典韵味,代表剧目为《宇宙锋》;崔派(崔兰田)则以“唱腔深沉苍凉、表演悲苦动人”为特点,擅长表现悲剧人物,如《秦香莲》中的秦香英,三者虽风格不同,但共同构成了豫剧艺术的多元格局。

Q2:当代青年演员如何传承常派艺术的精髓?

A:青年演员传承常派艺术,需从“技”与“道”两方面入手:在“技”的层面,要系统学习常派唱腔的发声方法、吐字技巧和表演程式,通过模仿、实践掌握“刚柔并济”的演唱风格和“形神兼备”的表演技巧;在“道”的层面,需领会常香玉“戏比天大”的职业精神和“守正创新”的艺术理念,深入生活、体验人物,将传统艺术与时代审美相结合,避免单纯模仿而忽视内涵,还应积极参与舞台实践,在演出中不断打磨技艺,使常派艺术在当代焕发新的生命力。