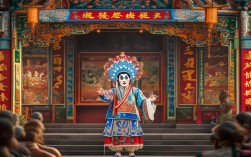

京剧《拾玉镯》作为传统折子戏中的经典之作,以其细腻的人物刻画、生动的表演程式和浓郁的生活气息,成为花旦行当的“开蒙戏”与代表剧目,该剧剧情虽简,却以“拾镯”为核心,通过少女孙玉姣的微妙情态,勾勒出古代青年男女含蓄而炽热的爱情图景,更在方寸舞台上浓缩了京剧“虚拟性、程式性、写意性”的美学精髓。

剧目与剧情脉络

《拾玉镯》取材于民间故事,无明确朝代背景,剧情聚焦于陕西孙家庄少女孙玉姣的日常生活与情窦初开,孙玉姣在家门外做针线活时,偶遇青年才俊傅朋,傅朋对孙玉姣一见倾心,故意将一只玉镯丢落在孙家院外,孙玉姣拾起镯子,经过一番犹豫与试探,最终收下定情信物,全剧无激烈冲突,却通过“做功”与“念白”将少女的娇羞、聪慧与情思展现得淋漓尽致,被誉为“无冲突戏剧”的典范。

艺术特色:程式与生活的完美融合

《拾玉镯》的艺术魅力在于将日常生活的动作提炼为高度凝练的表演程式,又通过程化的表演赋予生活场景以诗意美感。

(一)表演程式:从生活动作到舞台艺术

剧中孙玉姣的“做功”堪称京剧花旦表演的集大成者,喂鸡”一场,演员需通过虚拟动作模拟撒米、驱赶鸡群、捡蛋等过程:手指轻捻模拟撒米,眼神随“鸡群”移动,脚步碎碎轻移表现少女的活泼,甚至能通过“鸡鸣”的拟声词让观众感受到院落的生机,这些动作脱胎于农村生活,经艺人加工后,形成了“指法灵活、眼神传神、身段轻盈”的程式规范,成为花旦“四功五法”的必修课。

“拾镯”一场更是全剧高潮,傅朋丢镯后,孙玉姣先是以“脚尖轻点”试探院外动静,再以“俯身、侧目”观察镯子,随后用指尖“拈起”玉镯,反复端详时手指微颤、面泛红晕,这一系列动作将少女的“惊、疑、喜、羞”拆解为细腻的程式细节,每个眼神、每个手势都承载着情感表达,形成“此时无声胜有声”的舞台效果。

(二)音乐与唱腔:以声传情的细腻刻画

《拾玉镯》的音乐以西皮声腔为主,辅以南梆子等板式,贴合少女情思的婉转多变,孙玉姣的唱腔多采用“西皮流水”“西皮摇板”,节奏明快中带着俏皮,如“开门来只见雪纷纷”一段,通过流畅的旋律表现她对外界的好奇;而在拾镯后的“南梆子”唱段中,旋律转而柔美细腻,尾音拖长,将内心的悸动含蓄传递,伴奏以京胡、月琴为主,鼓点的轻重缓急则精准配合人物动作:喂鸡时鼓点轻快如鸡啄米,拾镯时鼓点放缓,突出指尖的微妙触感。

(三)服饰与道具:象征意义的视觉呈现

孙玉姣的服饰以“花旦衣”为基础,上身淡红色对襟袄,下身绿色褶裙,腰系彩色绸带,色彩明快而不艳俗,既符合少女身份,又暗示其青春活力,关键道具“玉镯”不仅是定情信物,更是情感的具象化载体——白玉镯的温润象征爱情的纯洁,而“拾”与“不拾”的犹豫,则通过镯子在舞台上的“虚拟存在”(演员模拟镯子滚动、静止)得以外化。

表:《拾玉镯》核心表演程式与生活原型对照

| 舞台程式 | 生活原型 | 艺术效果 |

|----------------|----------------|------------------------------|

| 模拟喂鸡 | 农村少女喂鸡 | 展现活泼天性,铺垫生活场景 |

| 穿针引线 | 女红劳作 | 刻画娴慧形象,暗示待字闺中 |

| 俯身拾镯 | 拾取地面物品 | 通过“慢动作”强化内心波澜 |

| 反复端详玉镯 | 欣赏珍爱之物 | 外化情感变化,完成情感觉醒 |

文化内涵:传统爱情观与市井生活的折射

《拾玉镯》虽以爱情为主线,却深层折射出明清时期的社会文化图景。

剧中爱情模式体现了传统“发乎情,止乎礼”的伦理规范,孙玉姣拾镯时并非“大胆追求”,而是经历“观察—犹豫—试探”的过程,甚至以帕掩面遮羞,这种含蓄的情感表达,正是古代青年男女在礼教约束下的情爱写照,玉镯作为“父母之命,媒妁之言”之外的“自主定情”,既是对礼教的微妙突破,又保持了“发乎情”的边界,体现了传统爱情的分寸感。

剧中对市井生活的描摹,展现了京剧“接地气”的一面,孙家庄的院落、鸡群、针线筐等元素,均取材于民间日常,演员通过虚拟表演将这些“生活碎片”搬上舞台,让观众感受到京剧并非高高在上的“雅部”,而是源于生活、高于生活的“活的艺术”,这种“以俗为雅”的创作理念,正是京剧能够深入民间的关键。

当代价值:经典的传承与创新

在当代戏曲生态中,《拾玉镯》依然保持着旺盛生命力,其一,它是京剧教学的“活教材”,无论是花旦的“做功”训练,还是虚拟表演的技法传授,都离不开《拾玉镯》的范式意义;其二,其“以小见大”的创作思路,为现代戏曲提供了借鉴——无需宏大叙事,通过细腻的生活细节与人物刻画,同样能引发观众共鸣;其三,在创新改编中,新版本在保留核心程式的基础上融入现代舞台技术(如灯光渲染情感氛围),既尊重传统,又贴近当代审美,实现了“老戏新唱”的良性互动。

相关问答FAQs

问题1:《拾玉镯》中的“拾镯”动作为何被视为花旦表演的难点?

解答:“拾镯”的难点在于“虚实结合”与“情动于中”,演员需通过虚拟动作模拟玉镯的滚动、静止,同时用指尖的细微变化(如轻触、拈起、握紧)传递人物心理,从“发现镯子”的惊讶,到“捡起镯子”的犹豫,再到“收起镯子”的羞涩,每个动作需与眼神、呼吸、身段高度配合,做到“形神兼备”,为避免动作程式化,演员还需在规范中注入个人理解,让“拾镯”既符合“规矩”,又充满“活气”,这对演员的“四功五法”和情感把控能力是极大考验。

问题2:为什么说《拾玉镯》体现了京剧“写意性”的美学特征?

解答:京剧的“写意性”强调“以形写神、虚实相生”,《拾玉镯》对此有多重体现,舞台布景极简,仅通过一张桌子、几个虚拟动作,便让观众“看到”孙家院落、鸡群、针线筐等场景,这种“无物而似有”的呈现,是“写意”的空间美学;演员通过“喂鸡”“穿针”等程式动作,不直接表现“生活”,而是提炼生活神韵,让观众感受到“少女的活泼”“环境的静谧”,这是“写意”的表现美学;拾镯时玉镯的“虚拟存在”,依赖演员的表演引导观众想象,而非实物道具,这种“以虚代实”的处理,正是“写意”的核心——追求“神似”而非“形似”,用有限舞台表现无限生活。